部編版三年級上冊語文17.古詩三首 教案.docx

部編版三年級上冊語文17.古詩三首 教案.docx

第六單元17古詩三首教學目標1.會認7個生字,會寫13個字。理解詩意。2.正確、流利、有感情地朗讀、背誦古詩。3.通過朗讀,感受詩中描寫的景物,體會詩人所表達的思想感情。4.培養學生熱愛祖國山河的思想感情。重點難點重點:正確、流利、有感情地朗讀、背誦古詩。難點:學生將詩中對祖國的熱愛之情與感悟詩人的文筆之美結合起來理解。教學準備風景名勝圖片,有關描寫祖國大好河山的古詩。課時安排3課時第1課時教學步驟教學內容一、新課導入1.今天讓我們一起學習本課三首古詩中的第一首望天門山。2.簡介天門山。3.這首詩的作者是李白,回憶一下我們以前還學過他的什么詩。4.簡介李白。二、整體感知1.請大家用自己喜歡的方式讀古詩,遇到讀不準的字請教同學多讀幾遍,在讀不懂的地方做個記號。2.檢查自學情況:(1)出示生字卡片:斷楚至孤帆讓學生讀生字,并試著組兩個詞。(2)學生自由讀古詩,個人讀,集體讀。(3)聯系課文中的注釋,反復讀,想一想詩句的意思。(4)引導學生說說詩意。三、認知貫通1.學習第一、二句。(1)引導學生看書上的圖畫。(圖畫內容:天門山、長江、碧水、青山、孤帆、紅日。)(2)看圖理解詩意。結合我們剛剛看到的景色,想一想“斷”“開”“回”“出”“來”在詩句中的意思。看圖想象。(3)指導朗讀第一、二句:“天門中斷楚江開,碧水東流至此回。” (4)指導學生串講句意。教師注意點撥糾正學生說話順序。(長江把天門山撞斷,浩浩蕩蕩向東流去。) (5)總結學習方法:“先解字詞,再串句意”。 (6)邊吟誦邊想象,配樂齊讀。2.學習第三、四句。(1)讀這兩句詩,你仿佛看到了什么?引導學生結合圖畫說說自己的感受。過渡:同學們說得真好,老師有幾個不理解的地方想問問大家。 長江一路從西向東奔流而去,應該會卷起很多泥沙,水也應該是渾黃的,為什么卻說是“碧”水呢?(引導學生交流。) “孤帆一片”到底是詩人的船還是他看到的別人的船?詩人是站在船上遠望,還是站在岸上遠望的?(2)引導學生理解“出”。(“出”字賦予了山生命,使它有了動感,兩岸的青山好像正迎面向詩人走來。這說明詩人的船是順流而下的,只有這樣才會有這種感受。同時也說明詩人是站在船上的。)(3)從“孤帆一片”中你覺得詩人孤獨嗎?你從哪里看出來的?(引導學生對“日邊來”進行想象。) (詩人感覺自己不是乘船而來,而是駕著云朵來的,在這無比壯觀的自然景象面前,詩人全然不覺得自己渺小,而是跟它們相提并論了,說明李白此時的心情很好,不孤獨。)三、認知貫通(續)(4)李白此時的心情應該是怎樣的?(很激動。) 你能讀出這種語氣嗎?聲音要高昂一些。 朗讀第三、四句。(5)指導朗讀全詩。(個別讀、小組讀、齊讀、背誦。) (6)李白的一生寫了很多描寫祖國大好河山的詩句,很多詩都流傳千古。請大家交流一下自己課前搜集的幾首詩。3.學生交流。4.教師總結。四、句段解讀1.天門中斷楚江開,碧水東流至此回。解讀浩蕩東流的長江沖破天門奔騰而去,使它中斷而成為東西兩山,洶涌的長江流經兩山間的狹窄通道時,激起回旋,形成波濤洶涌的奇觀。2.兩岸青山相對出,孤帆一片日邊來。解讀當孤舟順流而下,遠處的天門兩山撲進眼簾,顯現出愈來愈清晰的身姿。五、課外作業背誦并默寫古詩。第2課時教學步驟教學內容一、新課導入1.背誦望天門山。2.前面我們通過學習望天門山感受到長江的氣勢。現在我們再通過飲湖上初晴后雨這首詩來感受西湖的別樣的美。3.簡介作者。二、整體感知1.說一說從題目中你讀到的兩個時間詞是什么。(時間詞:晴天、雨天。) 2.自由讀古詩,要求:讀準字音,讀流利古詩。3.指名讀,相機正音。4.再讀古詩,指導朗讀節奏。5.同桌之間互相讀,相互糾正。過渡:剛才我們初步學習了這首古詩,大家已經能把古詩讀得正確流利了,在讀中可能有的同學已經對古詩的內容有點了解了,可是要從讀中感受詩歌韻律美、體會出古詩的意境美,我們還必須下工夫掌握詩歌的意思,想象感受詩人的思想感情。接下來我們再讀詩歌,看看詩人蘇軾眼中的西湖美在哪里。三、認知貫通1.學習第一、二句,感受晴天和雨天的美。(1)齊讀前兩句,畫出不懂的詞語。出示“瀲滟”,可結合注釋、圖畫,發揮想象理解:你還在什么地方看到過水光瀲滟的畫面?你有什么感受?讀出晴天陽光明媚、波光閃動的感覺。理解“晴”(板書“晴”);詩人如何評價晴天的景色?(板書:方好)三、認知貫通(續)理解“空蒙”,結合畫面想象山中煙雨迷茫的朦朧美感。 第二句寫的是什么天氣下的景色?詩人的感受如何?(初晴后雨。雨亦奇。) 這種景色奇在何處?(山色空蒙) (2)你能通過想象感悟,朗讀好這兩句詩嗎?(3)前兩句詩人分別描寫了什么景象?(4)詩人看到了水光和山色,他還會看到什么景象呢?請你大膽想象一下,他還能看見什么?(5)你能根據詞語意思說出這兩句詩的意思嗎?用自己的話說一說詩句的意思。(6)你覺得,詩人喜愛的是晴天的西湖還是雨天的西湖?為什么?(都喜歡;正是因為喜愛才能發出這樣由衷的贊美。) (7)合作朗讀。喜歡晴西湖的讀第一句,喜歡雨西湖的讀第二句。過渡:不管晴天還是雨天,西湖都是那么美!這不禁讓詩人聯想到了古代的大美人西施。2.運用剛才的方法學習第三、四句。感受西湖的人性美。(1)出示西施畫像,你們覺得西施美嗎?(2)出示呈現晴天西湖和雨天西湖兩種美的圖片,詩人把什么比作西子呢?(詩人把西湖的晴時雨時不同之美比喻成西子的淡妝之美和濃妝之美。) (3)為什么詩人把西湖比作西子呢?它與西子有什么相通之處?(詩人將西湖比作西子,不僅因為都有一個“西”字、都具有婀娜多姿的美,最主要是因為她們都具有不需外物襯托、不需人為修飾的獨特的天然的美。)(4)哪個字最能體現西湖的這種美?(總。) (5)詩人用西施的美來說明西湖的美,一個“總”字將西湖的美表現得淋漓盡致,誰能把這兩句話讀得更美呢?(引導學生明白這個比喻得到后世的公認,從此“西子湖”成了西湖的別稱。) (6)空蒙的山,閃動光影的水,迷蒙細雨構成了西湖的美,想想這幅畫面,說說你的感受。(體會詩人的感受和我們一樣,飽含對祖國大好河山的熱愛之情。適時補充杭州是蘇軾的第二故鄉,他深受百姓愛戴,所以對西湖有著特殊的愛戀之情。) (7)有感情地朗讀第三、四句。3.齊讀全詩。4.今天我們一起學習了飲湖上初晴后雨這首詩,詩人蘇軾帶我們領略了西湖的晴姿雨態,同時又用一個奇妙的比喻,讓我們感受到了西湖那天然美的神韻。你還知道哪些描寫西湖的古詩?一起交流一下吧!(學生交流)四、句段解讀1.水光瀲滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。解讀在燦爛的陽光照耀下,西湖水波蕩漾,波光閃閃,十分美麗;在雨幕籠罩下,西湖周圍的群山,迷迷茫茫,若有若無,非常奇妙。2.欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜。解讀西施無論淡描娥眉還是濃施粉黛,總是風姿綽約;西湖不管晴姿還是雨態,都是美妙無比,令人神往。第3課時教學步驟教學內容一、新課導入今天我們再來學習唐代著名詩人劉禹錫的古詩詞望洞庭。(教師簡介劉禹錫)二、認知貫通1.請學生介紹自己搜集到的洞庭湖的資料。老師:洞庭湖的景象非常迷人,從古至今無數的文人墨客被它吸引,留下了許多優美的詩句。一千三百多年前,唐朝有位大詩人劉禹錫來到了洞庭湖附近,看到這一美景,不禁詩興大發,寫出了一首千古傳誦的詩作。聽,他正在吟誦呢!2.多媒體出示詩和配樂朗誦。3.欣賞詩歌。(1)詞語意思。兩相和:兩相輝映,十分和諧。鏡未磨:好似銅鏡未打磨。一青螺:指君山。(2)詩句的意思。(允許個性化的理解,語言形式可以自由些) 湖光、秋月兩相輝映真和諧,湖面風平浪靜猶如銅鏡未打磨。遠看洞庭湖里山水多翠綠,就像白銀盤里托著一青螺。(3)湖面真平啊,像鏡子一樣。請找出相應的詩句。湖光秋月兩相和,潭面無風鏡未磨。(4)喜歡的同學一起讀一讀。(5)用自己的語言描繪洞庭湖山水的美景。要求展開想象進行描寫。月色下,洞庭湖風平浪靜,湖面的水光和月色交融在一起,湖面就像從未磨過的銅鏡,迷迷蒙蒙,波光粼粼。(6)出示圖片,感受洞庭湖的山水美。(7)展開想象,說說洞庭湖還像什么。(少婦的發髻、寶塔) (8)配樂朗讀。三、句段解讀1.湖光秋月兩相和,潭面無風鏡未磨。【解讀】風靜浪息,月光和水色交融在一起。湖面就像不用磨拭的銅鏡,平滑光亮。2.遙望洞庭山水翠,白銀盤里一青螺。【解讀】遙望洞庭,山青水綠。林木蔥蘢的洞庭山聳立在泛著白光的洞庭湖里,就像白銀盤里的一只青螺。17古詩三首氣勢磅礴

- 關 鍵 詞:

- 部編版三年級上冊語文17.古詩三首 教案 部編版 三年級 上冊 語文 17. 古詩

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。 關于本文

24秋新一年級上冊語文2 江南(朗讀音頻).mp3

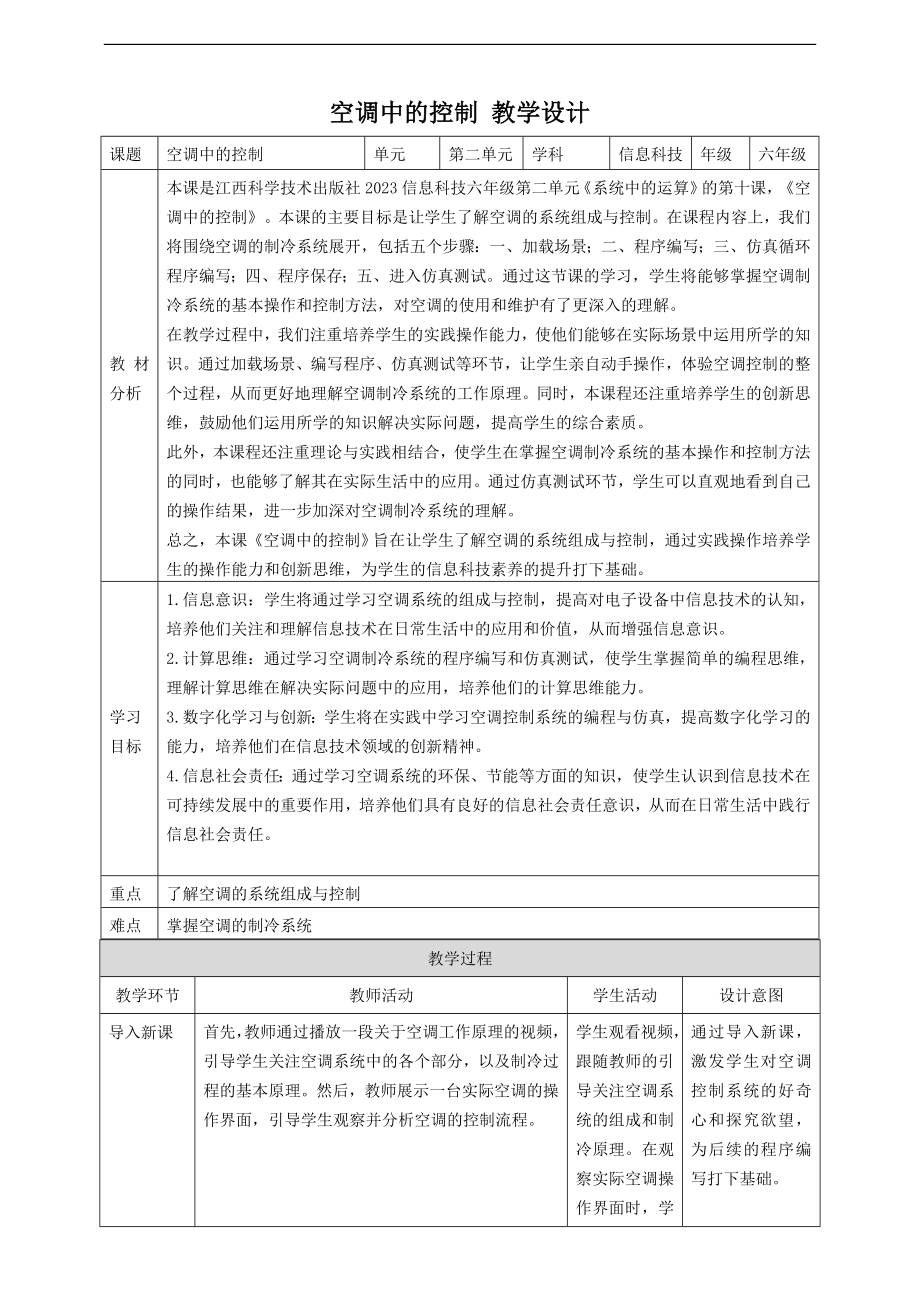

24秋新一年級上冊語文2 江南(朗讀音頻).mp3  贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar

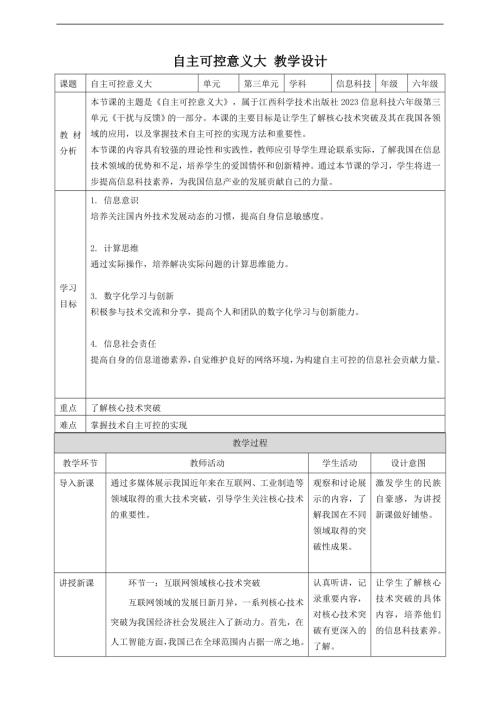

贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar  贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc

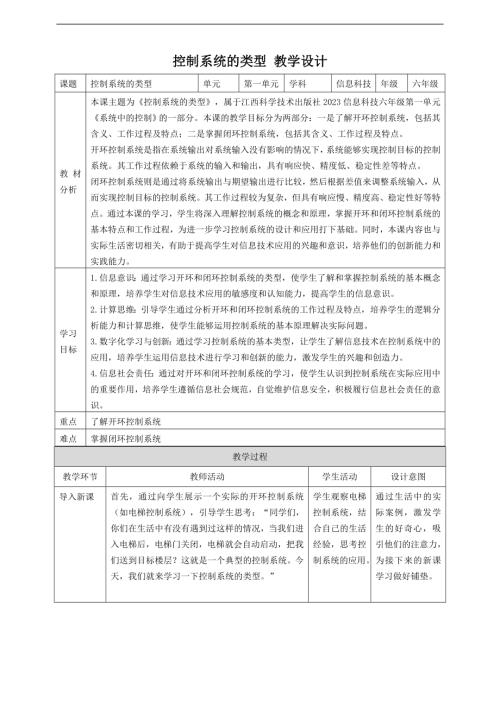

贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx

贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx  贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc

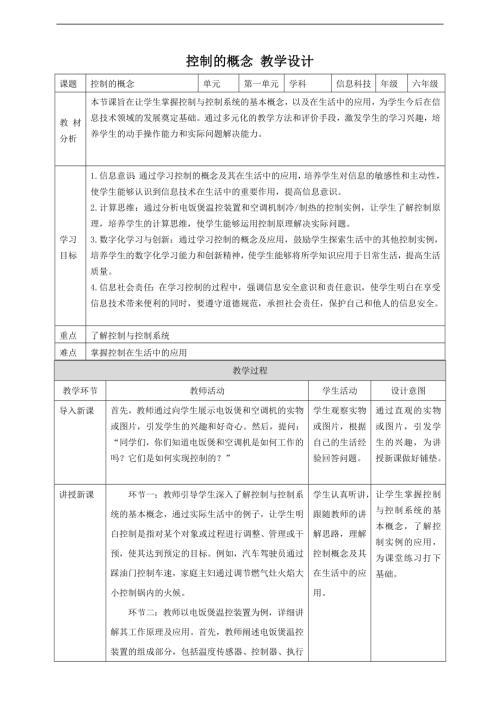

贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc

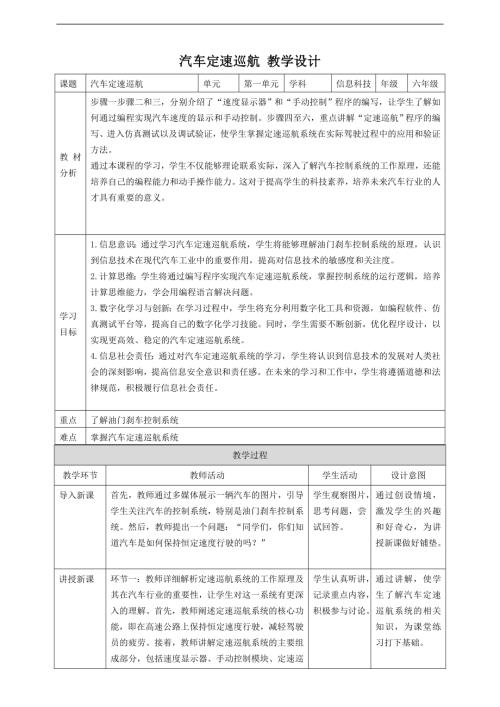

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc

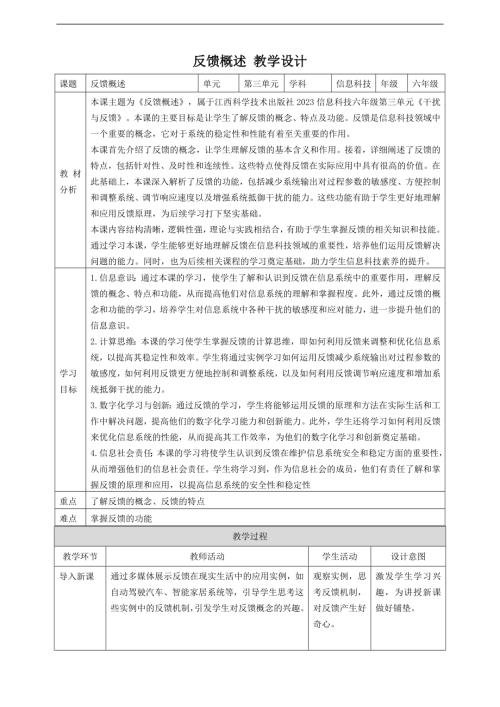

贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx