2021新教科版六年級下冊科學教學設計-4.3《發現變化中的新物質》.docx

2021新教科版六年級下冊科學教學設計-4.3《發現變化中的新物質》.docx

3.發現變化中的新物質教學設計【教材簡析】本課將引導學生在前一節課觀察白醋和小蘇打的變化之后,繼續觀察物質的變化。通過觀察白砂糖加熱后的狀態、顏色、氣味等,以及借助燒杯和勺子底部觀察蠟燭在燃燒過程中的現象,進一步認識到判斷物質發生化學變化的本質是:是否產生了新物質。通過資料閱讀,了解生活中有很多產生新物質的變化,研討產生新物質的變化與生活的關系。來源:Zxxk.Com【學生分析】學生在前兩節課研究物質變化的過程中已經關注到物質變化的一些現象,如顏色改變、產生氣體等,并且已經明確物理變化和化學變化的本質是是否產生了新物質。但學生對于“改變顏色的物質還是原來的物質嗎?”“產生的氣體是不是一種新的物質”等問題存在疑問。【教學目標】科學概念目標1.一些物質在變化的過程中,會既發生化學變化又發生物理變化。2.物質發生化學變化會產生新的物質。科學探究目標1.能用科學的語言描述物質變化過程中產生的現象。2.能根據物質變化的現象判斷物質變化是物理變化還是化學變化。3.能通過觀察、實驗、查閱資料和調查分析等方式獲取化學變化產生的新物質的特征。科學態度目標1.養成細心觀察、及時記錄的習慣。2.體會到細致并實事求是地匯報觀察到的現象對于得出正確結論是重要的。科學、技術、社會與環境目標了解化學變化對人類生活的影響,知道有些是有益的,有些是有害的。【教學重難點】重點:能根據物質變化判斷物質變化是物理變化還是化學變化。難點:對物質變化產生的物質進行實驗、觀察與考證分析,進一步明確化學變化的本質是產生新的物質。【教學準備】為學生準備:蠟燭、蠟燭臺、打火機(火柴)、鋼勺、白砂糖、錫箔紙(包裹鋼勺)、燒杯2個、水、鑰匙、塑料杯(放白砂糖)、資料。教師準備:多媒體教學課件。【教學過程】1、 聚焦1.談話:在本單元的第1課我們講到廚房里物質的變化。廚房里的物質變化能給我們帶來豐富多樣的食物,其中我非常喜歡一種甜品,你來看看。(出示焦糖布丁)2.提問:你知道上面的焦糖是怎么來的嗎?白砂糖變成焦糖,這個變化是物理變化還是化學變化呢?預設:如學生能說出焦糖的制作過程,就順著學生說說,我們今天用蠟燭進行加熱,看能不能制作出焦糖。設計意圖:以焦糖布丁為切入點,從學生生活實際出發,加強科學與生活的聯系,同時也能與第1課廚房里的物質與變化相呼應。來源:Zxxk.Com二、探索(一)觀察白砂糖加熱的變化1.介紹白砂糖加熱所需的材料。2.出示觀察要點:(1)取一勺白砂糖,放在勺子里。(2)手握勺柄最外端,用蠟燭火焰的外焰加熱。(3)仔細觀察白砂糖的變化,并及時記錄每一種變化現象。(4)觀察結束后,將勺子放在有水的燒杯中。(5)不要離得太近,注意安全,避免燙傷。3.匯報:說說白砂糖加熱過程中的現象,不同同學之間進行補充。并說說這些變化屬于什么變化,你判斷的理由是什么。預設:白砂糖熔化成液體白砂糖屬于物理變化;顏色變深、變黑,產生氣味屬于化學變化。我們可以發現,放在水里的炭是不溶于水的。(可以增加一個演示實驗)4.通過一個視頻,再來看一下白砂糖加熱的整個過程。得出結論:白砂糖加熱之后,既有物理變化,又有化學變化。過渡:其實,剛才在加熱白砂糖的過程中,我們使用的蠟燭也在發生變化。設計意圖:白砂糖加熱是一個復雜多變的過程,提醒學生從狀態、顏色、氣味等方面進行觀察,可以使觀察更具目的性。如加熱后的白砂糖還是不是白砂糖,學生對此有強烈的質疑,可以用溶解實驗來證明它已經不是白砂糖,尋找更多的證據。視頻的呈現可以加深學生對加熱白砂糖的認識。(二)觀察蠟燭的變化1.提問:蠟燭在燃燒過程中有哪些現象?發生了什么變化?2.學生實驗。(1)用燒杯倒扣在火焰上方加熱5秒,然后觀察燒杯內壁的變化。(用手摸一摸)(2)將勺子放在蠟燭的火焰上方,加熱5秒,然后觀察勺子底部的變化。3.研討:通過實驗現象,說說蠟燭燃燒是化學變化的證據是什么。(嘗試讓學生使用這樣的語言來回答:我發現了現象,它產生等物質,它是一種新物質,所以我判斷它屬于化學變化。)預設:蠟燭燃燒產生水分的實驗比較抽象,如學生難以解釋該現象,可以增加一個演示的對比實驗用白熾燈加熱燒杯,燒杯內壁不起霧。4總結:蠟燭燃燒產生了水分、炭黑等新物質,所以蠟燭的燃燒是化學變化。設計意圖:使用加熱過后的勺子底部觀察炭黑可以節省時間,也可以避免玻璃加熱破裂。用干冷燒杯觀察蠟燭燃燒會產生水分,是為了向學生傳達科學的觀察有時需要借助一些工具進行輔助。使用白熾燈進行對比實驗,更容易促進學生理解蠟燭燃燒會產生水分。(三)發現更多產生新物質的變化談話:請大家看圖,從資料中提取有用的信息,說說這些變化是化學變化的證據是什么。請用“這個變化產生等新物質,所以我判斷它屬于化學變化”來回答。1.鋼鐵生銹。氧在有水的環境中與鐵反應,會生成氧化鐵,這就是鐵銹。鐵銹是一種棕紅色的物質,它不像鐵那么堅硬,很容易脫落。一塊鐵完全生銹后,體積可脹大8倍。如果不除去鐵銹,海綿狀的鐵銹特別容易吸收水分,鐵也就腐蝕得更快了。2.用酵母發面。酵母中存在轉化酶、麥芽糖酶和酒化酶等多種酶菌。在用面粉烘制蛋糕的過程中,酵母菌和酶將面團中的淀粉分解為酒精和二氧化碳,并產生各種糖、氨基酸、有機酸和脂類等。脂類使面團具有一定的芬芳氣味,二氧化碳使面團變得蓬松、多孔、柔軟、有韌性。淀粉在發酵過程中被分解為麥芽糖,所以面粉在發酵后有糖化或液化的現象。各種有機酸以乳酸為主,使面團呈現酸性。發酵溫度越高,糖分越多,乳酸發酵越快。3.蝦煮熟后變紅。蝦具有的顏色,主要是它們甲殼下面真皮層中的色素細胞在起作用。在高溫蒸煮下,原來的色素受到破壞而分解,只有紅色素尚存,所以蝦煮熟后變成紅色。來源:Zxxk.Com來源:學科網ZXXK設計意圖:資料的呈現可以加強學生的閱讀能力,并發現生活中有很多變化屬于化學變化,讓學生了解產生新物質的變化在生活中是很常見的。本環節也可以將閱讀后的發現記錄在活動手冊上。三、研討生活中哪些產生新物質的變化對我們是有利的?哪些產生新物質的變化對我們是有害的?請舉例說明。設計意圖:本環節意在使學生認識產生新物質的變化與生活的關系,有些變化對我們是有利的,而有些變化對我們是有害的,在生活中要注意觀察并記錄這些變化。【板書設計】來源:學。科。網【活動手冊使用說明】活動手冊對教科書的兩個探究活動進行觀察和記錄。第一個活動,觀察蠟燭燃燒,能看到蠟燭發光,感受到蠟燭發熱,燒杯內壁有霧,勺子底部產生黑色物質。產生的新物質是水和炭黑等。第二個活動,觀察加熱白砂糖,能看到白砂糖顏色逐漸加深、變黑;狀態由固態變成液態,又變成固態;產生大量氣泡;能聞到氣味。產生的新物質有二氧化碳、焦糖等。多余空格可以根據學生的拓展活動進行觀察記錄

- 關 鍵 詞:

- 發現變化中的新物質 2021 新教 六年級 下冊 科學 教學 設計 4.3 發現 變化 中的 物質

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。 關于本文

相關資源

教科版六年級下冊科學第4單元:環境和我們 單元作業設計.docx

教科版六年級下冊科學第4單元:環境和我們 單元作業設計.docx  教科版六年級下冊科學第1單元:小小工程師 單元作業設計.docx

教科版六年級下冊科學第1單元:小小工程師 單元作業設計.docx  教科版六年級下冊科學第3單元:宇宙 單元作業設計.docx

教科版六年級下冊科學第3單元:宇宙 單元作業設計.docx  教科版六年級下冊科學第4單元:物質的變化 單元作業設計.docx

教科版六年級下冊科學第4單元:物質的變化 單元作業設計.docx  教科版六年級下冊科學重組單元:污水凈化處理 單元作業設計.docx

教科版六年級下冊科學重組單元:污水凈化處理 單元作業設計.docx  教科版六年級下冊科學第三單元綜合素質達標含答案.docx

教科版六年級下冊科學第三單元綜合素質達標含答案.docx  教科版六年級下冊科學第一單元綜合素質達標含答案.docx

教科版六年級下冊科學第一單元綜合素質達標含答案.docx  教科版六年級下冊科學第二單元綜合素質達標含答案.docx

教科版六年級下冊科學第二單元綜合素質達標含答案.docx  教科版六年級下冊科學第四單元綜合素質達標含答案.docx

教科版六年級下冊科學第四單元綜合素質達標含答案.docx  教科版六下科學【大單元整體教學】1-4設計塔臺模型 課時教案.docx

教科版六下科學【大單元整體教學】1-4設計塔臺模型 課時教案.docx

24新教材大象版一年級上冊科學1 前后左右 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 前后左右 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 常見的動物 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 常見的動物 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 我喜歡的動物 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 我喜歡的動物 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學體驗單元《畫螞蟻》 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學體驗單元《畫螞蟻》 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 感官的本領 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 感官的本領 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 辨別真假水果 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 辨別真假水果 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 水果分享會 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 水果分享會 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學反思單元《竺可楨的觀察日記》 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學反思單元《竺可楨的觀察日記》 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 月亮“變臉”課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 月亮“變臉”課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 月亮什么樣 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 月亮什么樣 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 觀察兔子 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 觀察兔子 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 白天與夜晚 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 白天與夜晚 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 太陽的位置變化 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 太陽的位置變化 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 東南西北 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 東南西北 課件.pptx  24秋新教材教科版一年級上冊科學教學設計(全冊教案總61頁).docx

24秋新教材教科版一年級上冊科學教學設計(全冊教案總61頁).docx  24秋新教材教科版一年級上冊科學2.1《我們的身體》實驗記錄單.docx

24秋新教材教科版一年級上冊科學2.1《我們的身體》實驗記錄單.docx  贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc

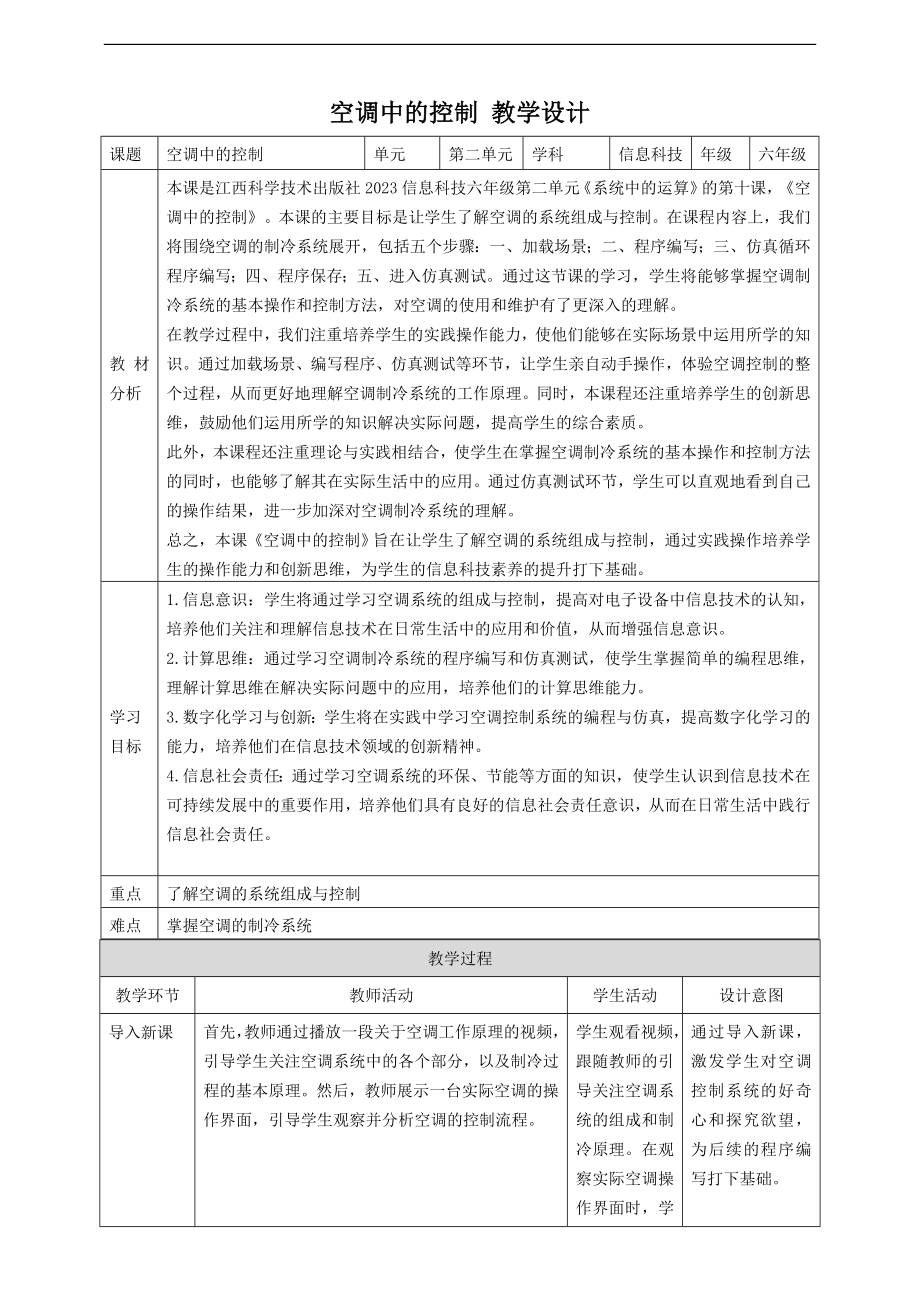

贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar

贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar  贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc

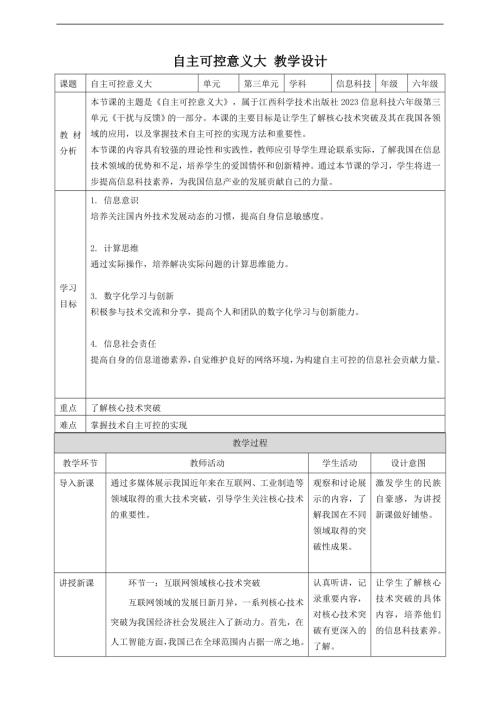

贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc

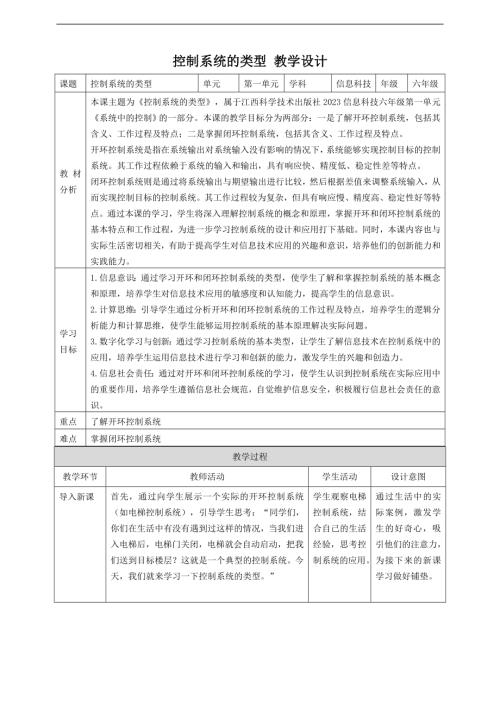

贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx

贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx  贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc

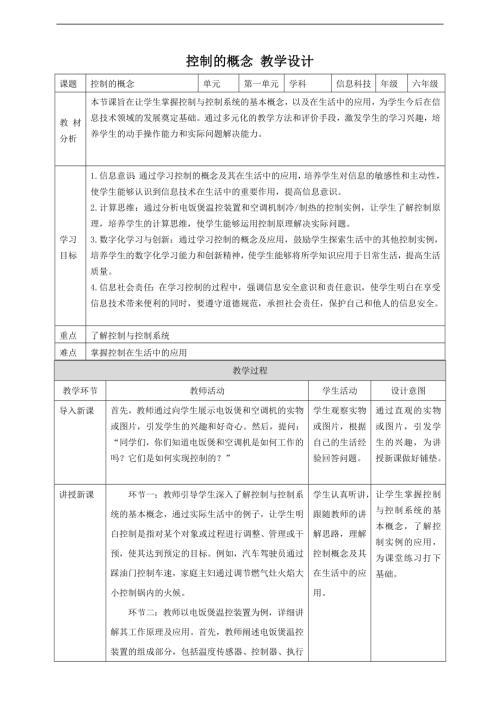

贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc

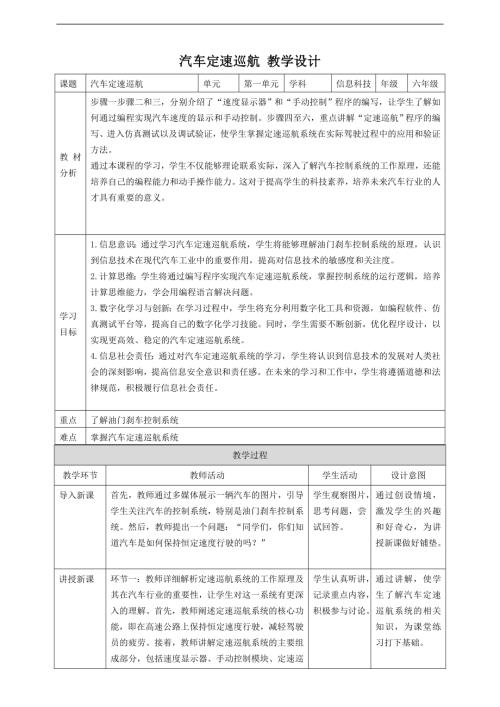

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc

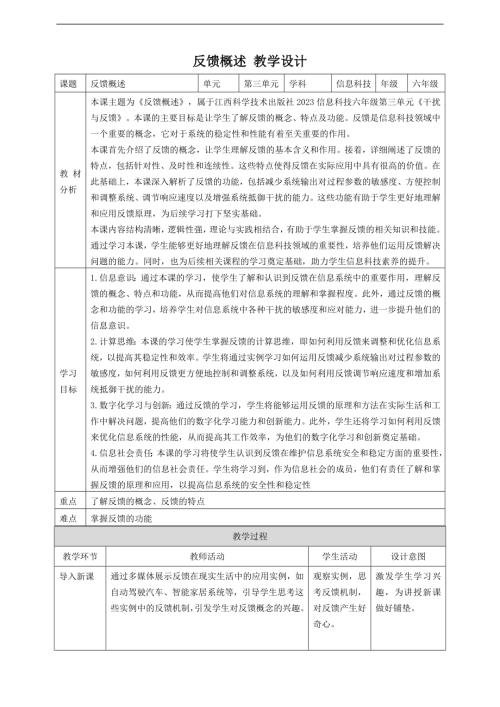

贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc

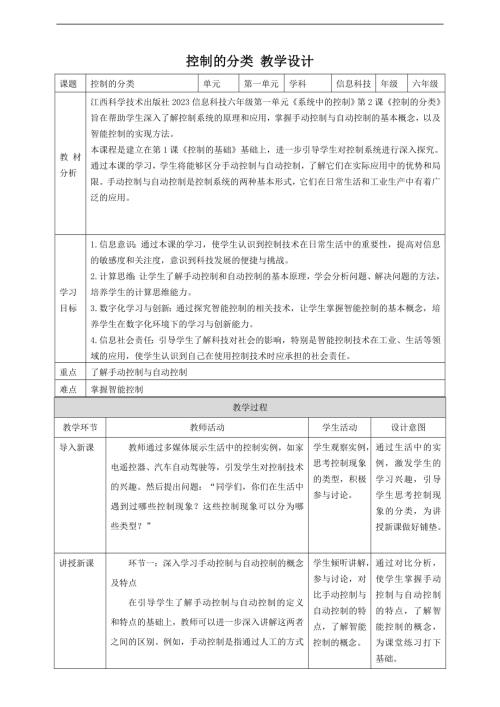

贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx