冀人冀教版四年級上冊科學教案(全冊共97頁).doc

冀人冀教版四年級上冊科學教案(全冊共97頁).doc

冀人冀教版四年級上冊科學教案(全冊,共97頁)目錄:1 位置和運動2 運動的方式3 運動的快慢4 運動和力5 運動物體的能量6 聲音的產生7 聲音的傳播8 聲音的高低強弱9 怎樣聽到聲音10 噪聲污染11 電在我家12 讓燈泡亮起來13 導體和絕緣體14 安全用電15 認識巖石16 礦物17 金屬的來歷18 保護礦產資源19 太陽與影子20 地球的形狀21 海陸分布22 美麗的月球23 交通信號燈模型大比拼(一)24 交通信號燈模型大比拼(二)1.位置和運動【教材簡析】本課以“位置”為主線設計了兩個活動。活動1“運動和靜止”目的是通過觀察等活動,引領學生認識怎樣判斷物體的運動和靜止。活動2“描述運動物體的位置”目的是通過觀察與描述人在不同時刻的位置,指導學生建構要確定運動物體的位置時需要的參照物、方向和距離的認識,應用與拓展“判斷動與靜”,主要是引導學生運用所學知識選擇不同的參照物來判斷物體的運動與靜止。【學情分析】學生在學習中掌握了描述物體所在的方向和位置的方法,能夠運用參照物、方向和距離來描述某一靜止物體所在的位置,這為學生進一步認識位置和運動的關系提供了知識基礎。學生對在操場上踢足球、在教室內發課本、乘坐公共汽車等情境比較熟悉,這為學生選擇合適的參照物,理解物體的運動與靜止提供了經驗基礎。【教學目標】科學知識目標1.能舉例說明物體的運動和靜止需要依靠相對于參照物、理解物體的運動與靜止提供了經驗基礎。2.能說出描述運動物體在某一時刻的位置需要參照物、相對于參照物的方向和距離。科學探究目標1.能從生活中各種運動與靜止的現象中提出探究性的問題。 2.能通過觀察、比較等方式獲取有關物體位置與運動狀態的科學事實。3.能運用科學語言、記錄表等記錄整理信息。4.能用分析、比較等方法得出活動結論。5.能對探究活動的過程和結果做出評價。科學態度目標 1.能對判斷物體的運動與靜止表現出探究的興趣。2.能與他人合作完成探究任務。科學、技術、社會與環境目標能說出確定運動物體的位置在生活中的應用。【教學重難點】重點:判斷物體的動與靜。難點:正確描述運動物體的位置。【教學準備】教師準備:孩子蕩秋千、人們乘坐熱氣球觀光的圖片或視頻等。學生準備:科學學生活動手冊、筆等。【教學過程】第一課時1、 創設情境,提出問題1.出示:孩子蕩秋干、人們乘坐熱氣球觀光的圖片或視頻。2.引導:蕩秋千和乘坐熱氣球的情景大家可能都體驗或見到過,你能判斷坐在秋千或熱氣球上的人是靜止還是運動的嗎?3.提問:怎樣判斷物體是運動還是靜止的?二、觀察比較,獲取事實1.出示:操場上學生們踢足球的兩幅圖片。2.引導:觀察圖片,判斷哪些物體是運動的,哪些物體是靜止的,說一說判斷的理由。3.講解:判斷個物體運 動或靜止時,總要選取另一個物體作為參照物。如果該物體相對于參照物的位置發生了改變,那么它就是運動的,否則就是靜止的。比如,我們以球門作為參照物,房屋和樹木的位置沒有發生改變,我們說它們是靜止的;同學們和足球的位置發生了改變,我們說這些物體是運動的。4.判斷:學生觀察判斷圖中哪些物體是運動的,并將判斷結果記錄在科學學生活動手冊第1頁中。三、匯報交流,形成知識1.匯報:指定小組代表匯報判斷結果,并說明判斷的理由。2.小結:以球門為參照物,學生、足球與球門的位置發生了改變,我們說這些物體是運動的。房屋、樹木與球門的位置沒有發生改變,我們說它們是靜止的。3.引導:剛才我們是以球門為參照物來判斷學生、足球、房屋和樹木的運動狀態,如果我們換一個參照物,它們的運動狀態還一樣嗎?學生分組交流。4.總結:判斷一個物體運動或靜止時,總要選取另一個物體作為參照物;物體相對于參照物的位置隨時間發生改變時,物體是運動的:位置隨時間沒有發生改變時,物體是靜止的;物體的運動狀態是相對的。四、運用知識,拓展延伸1. 引導: 教室內有很多物體, 吊扇、黑板、桌椅等,判斷它們中哪些是運動的,哪些是靜止的,說說判斷的理由。學生分組討論。2. 播放:電視劇西游記中孫悟空騰云駕霧的視頻。3.討論:孫悟空騰云駕霧的視頻是如何拍攝出來的?4.小結:物體的運動狀態具有相對性。我們坐在教室里,由于地球的自轉和公轉,我們也是在運動的。世界是運動的,靜止是相對的。第二課時一、提出問題1.引導:我們在二年級的學習中,知道了描述靜止物體的位置需要參照物、方向和距離三要素。如果我們要描述運動物體的位置也需要這三要素嗎?2.提問:如何描述運動物體的位置?二、描述位置1.引導: (出示小明發課本的圖片)小明在發課本的時候,他是運動的。我們該如何描述他在某時刻的位置呢?描述他的位置需要哪些條件呢?如果小明從講臺出發給同學們發課本,講臺距離第1排課桌約3米,每排課桌之間的距離約2米,選取講臺或課桌等物體做參照物,請你用參照物、方向和距離描述小明在不同時刻的位置。2.判斷:以小組的形式,模擬發作業本的活動。判斷不同時刻發作業本同學的位置,并記錄在(科學學生活動手冊第1頁中。3.匯報:指定學生匯報活動結果。(可以用文字描述、數據描述、繪圖描述等方法。)4.小結:描述運動物體的位置,需要用參照物、方向和距離來確定。三、運用知識1.引導:在公共汽車行駛的過程中,對于站臺上的人來說,汽車里乘客的位置是否發生了改變?乘客是運動的還是靜止的?對于汽車司機來說,乘客的位置是否發生了改變?乘客是運動的還是靜止的?2.判斷:學生以小組為單位進行判斷,將結果記錄在科學學生活動手冊第1頁中。3.講述:一切物體都在運動,絕對不動的物體是沒有的,運動是絕對的。我們平常說的物體的運動和靜止都是相對于另一個物體(參照物)而言的,所以,對運動的描述是相對的。請你根據木課所學的知識,課下通過查閱資料或詢問家長和老師等方式,解釋電視刷西游記中孫悟空騰云駕霧的視頻是如何拍攝出來的。【板書設計】1. 位置和運動2.運動的方式【教材簡析】本課按照知識的邏輯關系設計了兩個活動。活動1“描述不同的運動方式”目的是通過觀察、比較等活動,指導學生了解物體的運動軌跡,認識物體的運動課分為直線運動和曲線運動。活動2“觀察輪胎的運動”意在通過比賽、觀察等活動,指導學生認識物體的復合運動中包含著多種運動方式,應用與拓展“體驗不同方式的運動”目的是引導學生運用所學知識判斷某些體育活動中包含的運動方式。【學情分析】學生在前面已經認識了物體的運動,平時他們對滾動、轉動、擺動等物體的運動方式已經有所了解,這些都為學習本課奠定了知識基礎。【教學目標】科學知識目標1.能舉例說明生活中物體的直線運動、曲線運動等。2.能舉例說明常見的運動方式及其特征。3.能舉例說出某種物體的運動包含兒種運動方式。科學探究目標1.能從觀察到的運動現象中提出探究性問題。2.能觀察各種物體的運動形式及其特征。3.能運用分析、比較、歸納等方法,分析結果,得出結論。4.能對自己的探究過程與結果進行反思與評價。科學態度目標 1.能對物體運動的方式和特征表現出探究興趣。2.能與同學分工合作完成探究任務。科學、技術、社會與環境目標能運用所學的科學知識解釋生活中的運動現象。【教學重難點】重點:認識生活中常見物體的運動方式和特征。難點:認識生活中常見物體的運動方式和特征。【教學準備】教師準備:物體運動方式的視頻、小車、蘋果、紙風車、秋干模型、彈簧玩具、皮球、乒乓球、竹蜻蜓、輪胎等。學生準備:科學學生活動手冊、筆等。【教學過程】第一課時一、創設情境,提出問題1.引導:人在跳,車在行,鳥在我們性活在運動的世界中。 (出示人、動物、各種物體運動的圖片或視頻。)觀察一下有哪些物體在運動。2.提問:常見的運動有什么特點?它們有哪些運動方式?二、探究發現,形成新知1.觀察物體的直線運動。(1)引導: (出示平直軌道上行駛的火車、百米運動員比賽、蘋果自由落體的視頻)火車、運動員、蘋果的運動有什么特點呢?讓我們通過活動來探究吧!(2)觀察:以小組為單位進行活動,仔細觀察他(它)們的運動路線,畫出物體運動的軌跡。( 建議用小車模擬火車沿平直軌道行駛;學生沿過道行走模擬百米運動員比賽;讓蘋果從手中自由落地,觀察草果的運動軌跡。)(3)討論:比較三種物體的運動有什么相同點。(4)小結:通過大家的畫圖和描述,我們發現平直軌道上行駛的火車、百米賽跑的運動員、從樹上落下的蘋果都在做直線運動。2.觀察物體的曲線運動。(1)引導:除了直線運動,物體還有哪些運動方式? (出示轉彎的火車、轉動的風車、蕩秋千的小孩、投出的鉛球、顛簸的木馬等圖片。)這些物體是怎樣運動的?有什么特點?讓我們通過活動進步探究和發 現吧!(2)觀察:觀察方法。A.讓軌道上的小火車(玩具車)、風車、秋干模型、彈簧玩具運動起來,觀察它們的運動有什么特點,畫出它們運動的路線。B.用手向外拋小球,觀察它是怎樣運動的,畫出它的運動路線。溫馨提示。以小組為單位分工合作,活動中注意安全、安靜。學生觀察,畫出各種物體的運動路線,并記錄在科學學生活動手冊第2頁中。(3)交流:指定小組代表展示物體運動的路線圖,說說各種物體是怎樣運動的。(4)討論:比較幾種物體的運動有什么相同點。( 曲線運動)(5)總結:物體的運動方式多種多樣,根據運動路線的不同,物體的運動可以分為直線運動和曲線運動。三、實踐運用,拓展延伸1.討論:請你找找生活中還有哪些直線運動和曲線運動。2.匯報:指定學生代表匯報討論結果,其他學生進行補充。3.評價:對本課學生的活動情況進行評價。第二課時一、創設情境,提出問題1.引導:上一節課,我們學習了物體的直線運動和曲線運動,認識了轉動、擺動、振動等主要的運動方式。其實很多物體的運動不單單是一種運動力式,往往包含著幾種不同的運動方式。2.提問:推輪胎的比賽中,沿跑道前進的輪胎有幾種運動方式?二、獲取事實,形成知識1.觀察輪胎的運動。(1)引導:推輪胎比賽是一-項非常有趣的競賽活動,你知道前進的輪胎有幾種運動方式嗎?(2)觀察:以小組為單位進行推輪胎比賽,觀察輪胎是怎樣運動的。(3)討論:輪胎在運動過程中有幾種運動方式。(4)小結:輪胎的運動包含轉動和直線運動等運動方式。2.判斷其他物體的運動方式。(1)引導: (出示圖片)運動員的腳、比賽中的乒乓球、直升飛機的螺旋槳,這些物體的運動又包含幾種運動方式呢?(2)觀察:播放物體運動的視頻。讓學生觀察運動員的腳、直升飛機的螺旋槳、比賽中的乒乓球是怎樣運動的。(3)討論:分析腳的運動、乒乓球的運動,螺旋槳的運動包含兒種運動方式。學生討論,將討論結果記錄在科學學生活動手冊第2頁中。(4)小結:運動員的腳的運動方式包含直線運動和曲線運動等;直升飛機的螺旋槳既有轉動又有隨飛行路線進行的直線運動或曲線運動等;乒乓球的運動方式有轉動、向前的曲線運動等。三、實踐運用,拓展延伸1.引導:我們在操場上進行的跑步、跳遠、踢毽子等體育運動,它們各包含著幾種運動方式呢?2.觀察: (播放操場上學生運動的視頻)學生觀察運動現象,判斷名和體育活動包含的運動方式。3.匯報:指定小組代表匯報自己的判斷結果,其他學生進行評價。4.總結:各種體育活動中分別包含著種或幾種 不同的運動方式。板書設計:2.運動的方式3.運動的快慢【教材簡析】本課在學生認識了物體的運動方式、學習了測量距離和時間的方法的基礎上,引領學生進一步研究用速度的大小來描述物體運動的快慢。本課按照知識的邏輯關系設計了兩個活動。活動1“比較運動的快慢”目的是通過測量、計算等活動,知道學生用速度的大小來描述物體運動的快慢。活動2“了解交通工具的速度”目的是讓學生通過調查、計算等活動,了解自行車、火車、飛機等常用交通工具的速度。應用與拓展“比較列車的快慢”目的是讓學生通過計算列車的平均速度,比較它們的快慢,體會科技進步給人們生活帶來的便捷。【學情分析】在前面的學習中,學生已經學會了測量時間和路程的方法,認識了物體運動的方式,這些為本課學習奠定了基礎。【教學目標】科學知識目標1.能用速度的大小描述物體運動的快慢。2.能說出自行車、火車、飛機等 常見交通工具的速度范圍。科學探究目標1.能從具體的運動現象中提出探究性問題。2.能通過計算等方法獲取列車運動快慢的科學事實。3.能用圖表等方式記錄物體運動經過的路程和時間的數據。4.能運用分析、比較、判斷等方法分析活動結果,得出活動結論。5.能對自己的探究過程和結果進行反思與評價。科學態度目標 1.能如實記錄測量所獲得的相關數據。2.能與他人分工合作,進行多人合作的探究學習,樂意與同學分享彼此的想法。科學、技術、社會與環境目標能體會到交通工具運行速度的提高對人們生活方 式的影響。【教學重難點】重點:學會用速度的大小來描述物體運動的快慢。難點:學會用速度的大小來描述物體運動的快慢。【教學準備】教師準備:雨燕、獵豹、人運動的圖片或視頻、秒表、顯示交通工具速度數據的圖片或課件等。學生準備:有關交通工具速度的資料、科學學生活動手冊、筆等。【教學過程】一、 創設情境,提出問題1.出示:雨燕、獵豹、人運動的圖片或視頻。2.引導:如果要進行一場200米的比賽, 雨燕用4秒鐘可以到達終點,獵豹需要8秒鐘,短跑運動員需要20秒左右,而一只蝸牛最少要用20個小時。你知道誰跑得快嗎?3.提問:怎樣比較物體運動的快慢呢?二、探究發現,形成新知1.比較運動的快慢。(1)引導:我們班要選拔短跑運動員,誰跑得最快?用什么方法比較呢?(2)討論:有幾種方法可以比較兩個同學跑步的快慢?(3)講解:判斷學生跑得快慢有兩種方法。第一種方法是大家都跑10秒鐘,看誰跑得遠。第二種方法是大家都跑100米,看誰用的時間短。(4)比賽:布置學生課前進行,學生分組測量、記錄。教師要強調觀察記錄的客觀性和準確性,要求各小組把測量的結果記錄在科學學生活動手冊第3頁中。(5)講解:我們通過各組的數據可以看出來,跑完相同的路程,所用的時間越短,跑得越快;在相同時間內,跑過的路程越長,跑得越快。如果兩位同學跑的路程和所用的時間都不同時,怎樣比較誰快誰慢?我們可以用物體的運動速度進行比較,速度是物體在單位時間內通過的路程,數據越大,說明單位時間內經過的路程越長,速度就越快。計算公式是“速度=路程+時間”。請計算小組內各位同學跑步的速度,比比誰最快。(6)計算:根據記錄表計算各位同學的跑步速度,并把計算的結果記錄在科學學生活動手冊第3頁中。(7)小結:物體運動的快慢可以通過速度來表示。單位時間內經過的路程越長,速度越快,物體運動得也就越快。2.了解交通工具的速度。(1)引導:我們出行時,會根據需求乘坐不同的交通工具,你都知道哪些交通工具和它們的行駛速度呢?下面我們通過調查來獲取不同交通工具的行駛速度。(2)要求:調查時,可以了解同一時間內不同交通工具行駛的路程:也可以調查不同交通工具行駛完成同一路程時所用的時間。根據調查結果,計算出各種交通工具的速度。繪制出不同交通工具的運行速度條形圖。(3)學生調查、記錄數據。(4)計算:根據速度的計算公式,計算自行車、汽車、高鐵等行駛的速度,并將數據繪制成條形圖,記錄在科學學生活動手冊第3頁中。(5)匯報:指定學生匯報計算的結果,其他學生進行補充和評價。(6)小結:交通工具為我們的出行帶來很大的方便,通常情況下,我們根據路程的遠近、速度的快慢等因素選擇合適的交通工具。隨著生活水平和科技水平的提升,我們可選擇的交通工具也越來越多。三、實踐運用,拓展延伸1.引導:根據列車時刻表,如果選擇7點左右從北京西站出發到達石家莊站的列車,你覺得選擇哪趟列車比較合適呢?你能計算出每趟列車的平均速度嗎?2.計算:出示列車時刻表以及北京到石家莊的列車行駛路程共281干米,讓學生進行計算。3.討論:哪個車次的列車行駛速度最快?高鐵給人們的生活帶來了哪些好處?4.小結:火車是我們出行時比較便捷的交通工具之一,我國的高鐵是國家名片,高鐵運行給人們生活帶來了安全、快速、舒適的出行體驗,更帶動了周邊的經濟發展。【板書設計】3. 運動的快慢4.運動和力【教材簡析】本課在學生認識了物體運動的方式和運動快慢的基礎上,引領學生進一步認識力和運動的關系。本課圍繞“運動”這一主線設計了兩個活動。活動1“讓靜止的小車運動起來”目的是通過實驗等活動,指導學生認識力可以使靜止的物體 運動起來。活動2“讓運動的小車的狀態發生改變”意在通過實驗等活動,知道學生了解里可以改變物體的運動的快慢、運動的方向,可以使運動的物體停下來。應用與拓展“自行車的啟動和停止”旨在通過觀察自行車的驅動部分和剎車部分,讓學生運用所學知識解釋力是怎樣改變自行運動狀態的。【學情分析】從認知基礎來看,學生已認識了常見的力記憶其在生活中的應用,如彈力、浮力、摩擦力等;從生活經驗來看,學生進行過啟動。停止、轉向自行車等操作,這些都為學生學習本課奠定了認知基礎。【教學目標】科學知識目標1.能說出力可以改變物2.能歸納出力可以使靜止的物體啟動,可以使運動的物體停止。體運動的快慢。科學探究目標1.能設計出多種改變物體運動狀態的方案。2.能根據方案進行實驗,觀察記錄實驗現象。3.能運用分析、比較、歸納等方法整理結果,得出活動結論。4.能與同學交流自己的探究過程與結果。科學態度目標 1.能對探究力和運動之間的關系產生興趣。2.能嘗試運用多種材料、多種思路、多種方法設計多種讓靜止的物體動起來的方案。3.能與同學分工合作完成探究任務。科學、技術、社會與環境目標能意識到利用力改變物體的運動狀態給人們的生產、生活帶來的便利。【教學重難點】重點:認識力可以改變物體的運動狀態。難點:認識力可以改變物體的運動狀態。【教學準備】教師準備:小車、磁鐵、塑料尺、繩子、毛巾、棉布、木板等。學生準備:科學學生活動手冊、筆。【教學過程】一、創設情境,提出問題1.引導: (播放賽車比賽視頻)汽車在行進中時常需要停止、啟動、加速、減這些都是汽車不同的運動狀態。2.提問:物體的運動狀態經常變化,怎樣改變物體的運動狀態呢?二、探究發現,形成新知1.讓靜止的小車動起來。(1)引導:你有幾種方法能讓靜止的小車動起來呢?讓我們通過實驗來研究吧!(2)設計:根據生活經驗,設計一些方法可以讓小車動起來,并將設計的方法記錄在科學學生活動手冊第4頁中。(3)實驗:學生分組進行四個實驗:使用繩子向前拉小車,讓小車動起來;把塑料尺掰彎,緊挨小車,松手后靠尺子的彈力讓小車動起來;在小車上綁一塊磁鐵,用另一塊磁鐵吸引,讓小車運動起來:用手向前推小車,讓小車動起來。觀察記錄實驗現象。(4)匯報:指定小組代表匯報實驗現象,其他學生進行補充。(5)小結:我們可以使用拉力、彈力、磁力、推力等讓靜止的小車動起來。2.讓運動小車的狀態發生改變。(1)引導:我們通過實驗知道讓小車由靜止到運動需要施加外力,如何讓運動小車加速.轉彎和停止運動呢?下面我們此比,看誰想出的方法多。(2)設計:學生以小組為單位設計改變小車運動狀態的方法,并將設計的方案記錄下來。(3)匯報:指定學生代表匯報小組設計的實驗方法,引導學生進行相互評價與補充,形成統-的實驗方法。(4)實驗:學生分組實驗進行觀察,教師巡回指導。(5)討論:在改變運動小車的狀態時,用到了哪些方法?它們有什么共同點?(6)小結:在小車的行進中,我們給它施加外力,可以改變小車運動的速度、方向,也可以使小車停止運動。3.研究摩擦力如何改變小車的運動狀態。(1)提出問題。引導:讓小車從斜面的同高度自由滑下,之后在毛巾、棉布、木板上水平滑動,小車在哪種材質水平面上滑過的距離會更長些? 為什么? (2) 實驗觀察。掌握方法。A.將一條毛巾放在桌面上, 在毛巾上放一斜面,使小車從斜面的同一高度自由滑下,用刻度尺測量小車在毛巾上的滑動距離。B.將毛巾換成棉布,重復以上步驟。C將棉布換成木板,重復以上步驟。學生實驗。學生實驗,并將實驗現象記錄在科學學生活動手冊第4頁中。教師巡回指導。(3)得出結論。匯報:請小組代表說-說實驗是怎樣做的,觀測到什么數據,說明了什么。推測:想想。如果水平面沒有摩擦力,小車將會怎樣運動?它的運動狀態還會改變嗎? ( 物體在沒有受到外力作用的時候,總保持勻速,直線運動狀態或靜止狀態,直到外力迫使它改變運動狀態為止。) 請將推測到的現象記錄在科學學生活動手冊第4頁中。3總結:給物體施加力。可以改交物體運動的快慢,也可以使物體啟動或停止。三、實踐運用,拓展延伸1.提出問題:自行車是我們常用的出行工具,自行車的設計包含了哪此科學技術和原理?在力的作用下,它是如何啟動、改變速度或停止的呢?2.掌握方法:用手慢慢轉動車瞪,觀察后輪如何由靜止變為運動。再改變車蹬轉動的快慢,觀察后輪轉動有什么變化。然后捏緊車閘,觀察剎車系統是怎樣讓后輪停下來的。最后推動自行車,并捏緊車閘,觀察剎車系統對前輪的制動。3.觀察現象:學生以小組為單位進行觀察,并將觀察到的現象記錄在科學學生活動手冊第4頁中。4.得出結論:給腳蹬施加力,腳蹬的轉動帶動大輪盤轉動,通過鏈條帶動后輪轉動;自行車剎車系統能夠增大摩擦力,能夠使自行車快速停下來,其科學原理是物體間壓力越大,摩擦力越大。【板書設計】4.運動和力5.運動物體的能量【教材簡析】本課按照知識的邏輯關系設計了兩個活動。活動1“碰撞實驗”目的是通過實驗等活動,指導學生了解運動的物體具有能量。活動2“運動小車能量的大小和哪些因素有關”目的是通過觀察、實驗等活動,引導學生認識運動物體的能量根質量和速度有關,速度一定時,質量越大,能量就越大;質量一定時,速度越大,能量就越大。應用與拓展“尋找生活中的能量”旨在引導學生進一步認識各種各樣的能量。【學情分析】在此之前,學生已經學過了物體的運動,認識到了物體運動的快慢及運動狀態和力之間的關系,這為學生進一步認識物體的能量奠定了知識基礎。【教學目標】科學知識目標1.能識別日常生活中的能量。2能說出運動的物體具有能量。3.能歸納出運動物體的能量跟質量和速度有關。科學探究目標1.能通過觀察生活現象提出探究性問題。2.能對運動物體能量的大小與什么有關的問題進行假設。3.能通過實驗等方式獲取證據。4.能用圖表的形式記錄和整理實驗數據。5.能運用分析、比較、推理的方法得出實驗結論。科學態度目標 1.能對運動物體的能量產生探究興趣。2.能用多種方法、多種材料設計探究運動物體能量大小與什么有關的實驗。3.能與同學分工合作完成探究任務。科學、技術、社會與環境目標能說出快速運動的物體具有很大的能量,沒有安全措施的情況下可能會對人體造成傷害。【教學重難點】重點:識別日常生活中的能量。難點:知道運動的物體具有能量。【教學準備】教師準備:保齡球運動視頻、小車、積木、薄紙、氣球、木板、木塊、砝碼等。學生準備:科學學生活動手冊、筆等。【教學過程】一、創設情境,提出問題1.引導: (播放保齡球運動視頻) 保齡球是大家喜歡的種室內運動, 說一說你從視頻中觀察到了什么現象。 ( 運動的保齡球可以擊倒前方的球瓶。)2.提問:保齡球為什么能擊倒球瓶呢?二、探究發現,形成新知1.碰撞實驗。(1)提出問題。提問:運動的小車撞到不同的物體時會發生哪些現象呢?(2)掌握方法。出示圖片或視頻,講解實驗方法:在小車前面分別放上積木、薄紙、氣球。推動小車快速運動起來,分別撞擊積木、薄紙、氣球。實驗各做3次,觀察有什么現象。(3)實驗觀察。學生分組進行實驗,將實驗過程和實驗現象記錄在科學學生活動手冊第5頁中。教師巡回指導。(4)匯報交流。匯報:實驗中,小車撞到物體時出現了哪些現象?討論:為什么會出現這種現象?靜止的小車接觸這些物體時會有這些現象嗎?(5)得出結論。小結:運動的物體具有能量,能夠對其他物體產生影響。運動的保齡球能擊倒球瓶,說明它具有能量。2.運動小車能量的大小和哪些因素有關。(1)提出問題。提問:運動小車能量的大小和哪些因素有關呢?(2)作出假設。假設:猜一猜運動物體能量的大小和哪些因素有關。(運動小車的能量可能和小車質量有關,質量越大,可能能量越大;運動小車的能星可能和小車速度有關,速度越大,可能能最越大。)(3)實驗設計。講解:這是兩組對比實驗,如果要研究小車質量對能量大小的影響,可變的條件是小車的質量,不變的條件是小車的運動速度。如果要研究小車運動速度對能量大小的影響,可變的條件是小車的運動速度,不變的條件是小車的質量。思考: A.怎樣讓兩個小車保持同樣的速度運動?怎樣讓小車運動的速度變快或變慢?B.用什么方法能夠觀察到運動小車具有的能量的大小呢? (可以參考活 動1的方法)設計:學生分組設計實驗。匯報:指定小組代表匯報設計結果,提示其他學生進行補充與評價。總結:歸納出科學且可行的幾種實驗方法。實驗(一) :讓小車從斜坡滑下撞擊木塊,記錄木塊移動的距離。保持小車的起始高度和木塊擺放的位置不變,每次在小車上增加一個砝碼來改變小車的質量,記錄木塊被撞擊后移動的距離有什么變化。實驗(二):讓小車從較低的斜坡滑下撞擊木塊,記錄木塊移動的距離。保持小車質量不變、木塊擺放的位置不變,每次讓斜坡的高度增加2厘米(斜面長度不變),讓小車從斜坡上滑下,記錄木塊被撞擊后移動的距離有什么變化。(4)實驗觀察。學生實驗,將觀測到的實驗數據記錄在科學學生活動手冊第5頁中。教師巡回指導。(5)得出結論。匯報:請小組代表說一說實驗是怎樣做的, 觀測到什么數據,說明了什么。討論:A速度定時,運動小車的能量與小車的質量有什么關系?B質量定時,運動小車的能量與小車的運動速度有什么關系?小結:運動物體的能量跟質量和速度有關,速度一定, 質量越大,能量就越大;質量相同,速度越大,能量越大。(6)知識拓展。講述:行駛中的汽車、疾速下落的物體,它們具有很大的能量,沒有安全措施的情況下可能會對人造成傷害。我們應該如何避免運動物體帶來的傷害呢?交流:學生以小組為單位進行交流。教師出示正確做法,提示學生要遵守交通規則,注意安全。三、拓展認知,延伸活動1.引導:運動的物體具有的能量,我們稱它為動能。除了動能之外,生活中還存在著各種各樣的能量。想一想,你還知道哪些能量呢?2.出示:航行的帆船、太陽能熱水器、用爐火做飯、給汽車加油等圖片或視頻。3.交流:小組交流,列舉生活中的各種能量形式的實例。4.匯報:指定學生匯報交流結果,其他學生相互補充與評價。5.小結:在生活中,存在著聲能、光能、熱能、電能、磁能、化學能等各種能量形式,能量在我們的生活中無處不在。【板書設計】5.運動物體的能量6.聲音的產生【教材簡析】本課按照知識的邏輯關系設計了兩個活動。活動1“尋找聲音”目的是指導學生通過觀察等活動,認識身邊各種各樣的聲音及讓物體發出聲音的方法,初步感知聲音產生的條件。活動2“聲音是怎樣產生的”目的是引導學生通過實驗等活動,認識到聲音是由物體振動產生的。應用與拓展“尋找發聲物體的振動部位”,旨在引導學生觀察生活中更多的發聲現象,加深對物體振動產生聲音的認識。【學情分析】生活中有各種各樣的聲音,學生對聲音并不陌生,但是對于聲音是如何產生的,他們并不十分明白。另外,有的學生或多或少接觸過一些樂器,對振動發聲有一定的生活經驗,但還不能夠將振動和發出聲音建立聯系,這些都為學生建構物體振動發聲的知識提供了認識基礎。【教學目標】科學知識目標1.能說出讓物體發出聲音的方法。2.能歸納出聲音是由物體振動產生的。科學探究目標1.能通過觀察生活中的各種聲音現象提出探究性問題。2.能從生活經驗出發對聲音的產生作出假設,并設計出簡單的實驗方案。3.能用記錄表等方法記錄和整理實驗現象。4.能運用分析、比較、歸納等方法得出實驗結論。科學態度目標 1.能利用多種材料、多種方法探究聲音產生的原因。2.能與他人分工合作進行探究學習。科學、技術、社會與環境目標能舉例說明聲音與生活的聯系。【教學重難點】重點:是認識聲音產生的原因。難點:是認識聲音產生的原因。【教學準備】教師準備: 音叉、橡皮錘、水槽、小鼓、水、紙屑、人唱歌,蟋蟀鳴叫、楊聲器播放音樂的視頻等。學生準備:鋼板尺、皮筋、科學學生活動手冊、筆等。【教學過程】一、創設情境,提出問題1.引導:同學們,你們是怎么知道要上課的呢?對,是鈴聲響了。我們生活在一個充滿聲音的世界里,每天能聽到許多不同的聲音。( 播放各種各樣的聲音)你都聽到了哪些聲音呢?關于聲音你想知道些什么呢?2.提問:聲音是怎么產生的?二、尋找聲音,初步感知1.尋找聲音。(1)引導:聲音無處不在。比如我們在學校里,就可以聽到上下課的鈴聲;在教室里,可以聽到鐘表發出的“滴答”聲。誰來說一說:你在哪里?聽到了哪些物體發出了怎樣的聲音?(2)交流:學生進行小組交流、相互補充,并把結果記錄在科學學生活動手冊第7頁中。2.制造聲音。(1)引導:同學們都是善于留心觀察的孩子,找到了這么多聲音。那你能用身邊的些物體制造聲音嗎?(2)實驗:學生利用多種方法讓身邊各種物體發出聲音。(3)小結:我們可以用敲擊、拍打、吹氣等多種方法使不同的物物體發出聲音。那聲音到底是怎樣產生的呢?下面我們通過實驗來進步探究。三、實驗探究,建構知識1.實驗探究,獲取信息。(1)講解: (出示幻燈片)講解實驗方法。用橡皮錘敲擊音叉的叉股,仔細傾聽音又發出的聲音,觀察又股有什么變化,用手摸損叉股,看看有什么感覺。用發聲音又接觸平靜的水面,觀察水面出現的現象。在小鼓上撒一此紙屑,輕輕地敲擊鼓面,觀察紙屑出現的現象。把鋼板尺的一端用手固定在桌邊,用另一只手的手指壓鋼板尺的另一端,之后松開手,使它發出聲音,觀察鋼板尺會有什么變化。(2)實驗:學生分組實驗,觀察現象,并把實驗現象記錄在(科學學生活動手冊第7頁中。(3)匯報:實驗中你看到了什么現象? (手摸音義的時候感覺有些發麻,音叉放在水里會濺起水花;鼓面上的紙屑跳動起來;鋼板尺來回運動。)2.分析信息,形成知識。(1)討論:在以上實驗中,發聲的物體相司嗎?發出的聲音相同嗎?這些物體發聲時有什么相同的現象?由此推想:聲音是怎樣產生的?(2)小結:聲音是由物體的振動產生的。四、運用知識,拓展延伸1.使物體停止發聲。(1)引導:怎樣使正在發聲的物體停止發聲呢?請同學們利用音叉和小鼓再試一試。(2)實驗:學生分組實驗后,匯報交流實驗結果。2.尋找發聲物體的振動部位。(1)提問:人、 蟋蟀、揚聲器分別是用什么部位振動發聲的?(2)出示:人唱歌、蟋蟀鳴叫、揚聲器播放音樂的視頻(特寫發聲部位)。(3)交流:學生進行小組交流,并把交流的結果記錄在科學學生活動手冊第7頁中。3.課堂總結。教師對表現好的小組或個人進行表揚。【教學過程】6.聲音的產生7.聲音的傳播【教材簡析】本課以傳聲為主線設計了三個活動。活動1“空氣能傳播聲音嗎”目的是指導學生通過實驗等活動,認識到聲音可以依靠空氣向各個方向傳播。活動2“固體、液體能傳播聲音嗎”意在引導學生通過實驗等活動,認識到聲音可以在固體和液體中向各個方向傳播。活動3“做個土電話”旨在通過制作、實驗等活動,引導學生進一步驗證聲音可以在空氣和固體中傳播,認識不同材質的物體傳播聲音的能力不同。應用與拓展“了解聲音傳播的其他形式”目的是讓學生知道在沒有空氣的月球上,聲音可以通過無線電通話裝置進行傳播,體會人類的需求是影響科學技術發展的關鍵。【學情分析】對于聲音的傳播,學生有比較豐富的生活經驗。比如在學校的任何地方都可以聽到上課的鈴聲,游泳的時候在水中能聽到岸上人們說話的聲音,爬山的時候可以聽到回聲等,這些都為學生學習聲音的惡傳播奠定了基礎。【教學目標】科學知識目標1.能說出聲音可以在固體、液體和空氣中向各個方向傳播。2.能舉例說明不同材質的物體傳播聲音的能力不同。科學探究目標1.能從傳聲現象中提出探究性問題,并對問題作出假設。2.能根據實驗方法進行實驗,能將觀察到的實驗現象記錄下來。3.能運用分析、比較、歸納等方法分析實驗結果,得出實驗結論。4.能對自己的探究過程和結果進行反思與評價。科學態度目標 1.能對聲音的傳播產生探究興趣。2.能嘗試利用多種材料、多種方法探究聲音是怎樣傳播的。3.能與同學分工合作完成探究學習,樂于分享彼此的想法。科學、技術、社會與環境目標能舉例說明人類的需求促進了人工傳聲物品的發展。【教學重難點】重點:認識聲音是怎樣傳播的。難點:認識聲音是怎樣傳播的。【教學準備】教師準備: 玻璃鐘罩、抽氣筒、鬧鐘(或空氣傳聲實驗視頻)、音義、橡皮錘、水槽、石塊、鐵棍、細繩、氣球、尼龍線、棉線、軟管、牙簽等。學生準備:紙杯、科學學生活動手冊、筆等。【教學過程】一、創設情境,提出問題1.引導: (播放兩個人分別在山上和山下對唱山歌的視頻或課件)同學們,為什么人在山上唱歌,山下的人能聽到呢?2.提問:聲音是怎樣傳播的?二、探究發現,形成知識1.探究空氣能否傳聲。(1)掌握方法。把小鬧鐘放在玻璃罩內,聽聽鬧鐘的聲音; 用抽氣簡慢慢抽出玻璃罩內的空氣,聽聽鬧鐘聲音有什么變化;取下抽氣筒,讓空氣重新進入玻璃罩,觀察鬧鐘聲音有什么變化。(2)實驗觀察。學生以小組為單位進行實驗,然后把實驗結果記錄在科學學生活動手冊第8頁中。(3)分析現象,得出結論。匯報:指定學生匯報實驗結果,其他學生進行補充。引導:實驗中,隨著玻璃罩內空氣越來越少,鬧鐘的聲音也越來越小,最后就幾乎聽不到了;當空氣重新進入玻璃軍時,聲音又逐漸變大。這些現象說明了什么?小結:聲音可以依靠空氣向各個方向傳播。2.探究固體、液體能否傳聲。(1)提出問題。引導:聲音能夠通過空氣傳播,那聲音能不能通過周體或液體傳播呢?(2)掌握方法。講解:固體、液體傳聲的實驗方法及注意事項。固體傳聲的實驗。A.把音又立在桌子中央,用橡皮錘敲擊音又使其發出聲音,把耳朵貼在桌面邊緣,聽一聽是否能聽到音叉的聲音。B.在音叉的叉股上系上一根細繩,另端 系在鐵棍的

- 關 鍵 詞:

- 冀教版四年級上冊科學教案

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。 關于本文

相關資源

冀人版四年級上冊科學17 金屬的來歷 課件.pptx

冀人版四年級上冊科學17 金屬的來歷 課件.pptx  冀人版四年級上冊科學05 運動物體的能量 課件(共12張ppt).ppt

冀人版四年級上冊科學05 運動物體的能量 課件(共12張ppt).ppt  冀人版四年級上冊科學16 礦物 課件.pptx

冀人版四年級上冊科學16 礦物 課件.pptx  冀人版四年級上冊科學04 運動和力 課件.pptx

冀人版四年級上冊科學04 運動和力 課件.pptx  冀人版四年級上冊科學6.24《交通信號燈模型大比拼(二)》教學PPT.pptx

冀人版四年級上冊科學6.24《交通信號燈模型大比拼(二)》教學PPT.pptx  冀人版四年級上冊科學3.14《安全用電》教學PPT.pptx

冀人版四年級上冊科學3.14《安全用電》教學PPT.pptx  冀人版四年級上冊科學1.4《運動和力》教學PPT.pptx

冀人版四年級上冊科學1.4《運動和力》教學PPT.pptx  冀人版四年級上冊科學6.23《交通信號燈模型大比拼(一)》教學PPT.pptx

冀人版四年級上冊科學6.23《交通信號燈模型大比拼(一)》教學PPT.pptx  冀人版四年級上冊科學22 美麗的月球 課件.pptx

冀人版四年級上冊科學22 美麗的月球 課件.pptx  冀人版四年級上冊科學3.13《導體和絕緣體》教學PPT.pptx

冀人版四年級上冊科學3.13《導體和絕緣體》教學PPT.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 前后左右 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 前后左右 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 常見的動物 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 常見的動物 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 我喜歡的動物 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 我喜歡的動物 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學體驗單元《畫螞蟻》 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學體驗單元《畫螞蟻》 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 感官的本領 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 感官的本領 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 辨別真假水果 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 辨別真假水果 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 水果分享會 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 水果分享會 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學反思單元《竺可楨的觀察日記》 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學反思單元《竺可楨的觀察日記》 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 月亮“變臉”課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 月亮“變臉”課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 月亮什么樣 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 月亮什么樣 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 觀察兔子 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 觀察兔子 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 白天與夜晚 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 白天與夜晚 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 太陽的位置變化 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 太陽的位置變化 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 東南西北 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 東南西北 課件.pptx  24秋新教材教科版一年級上冊科學教學設計(全冊教案總61頁).docx

24秋新教材教科版一年級上冊科學教學設計(全冊教案總61頁).docx  24秋新教材教科版一年級上冊科學2.1《我們的身體》實驗記錄單.docx

24秋新教材教科版一年級上冊科學2.1《我們的身體》實驗記錄單.docx  贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc

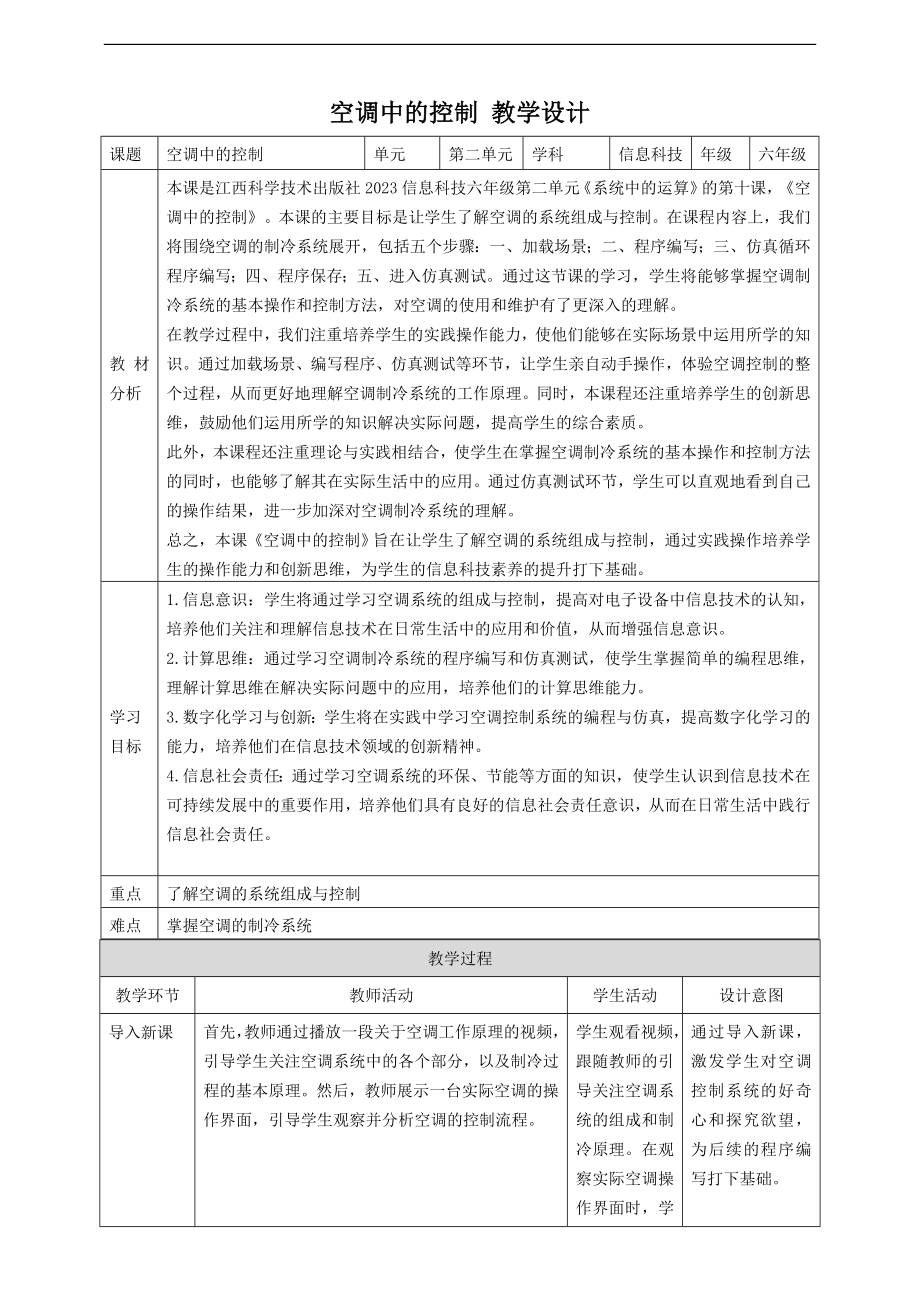

贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar

贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar  贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc

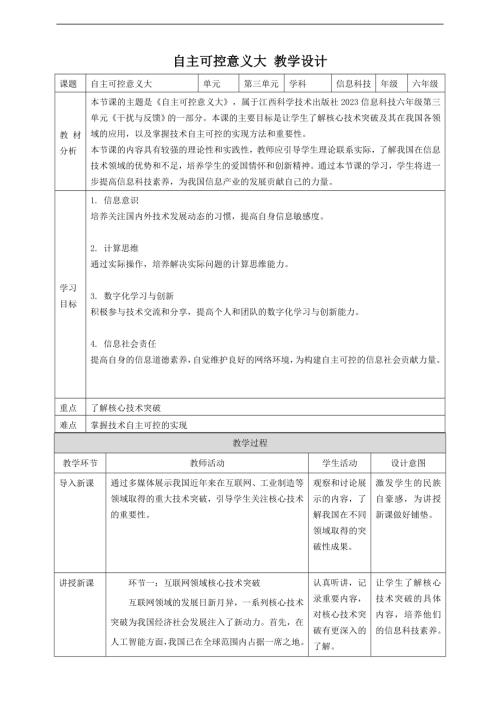

贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx

贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx  贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx