部編版七年級上冊語文24《穿井得一人》教案(李老師公開課獲獎設計).docx

部編版七年級上冊語文24《穿井得一人》教案(李老師公開課獲獎設計).docx

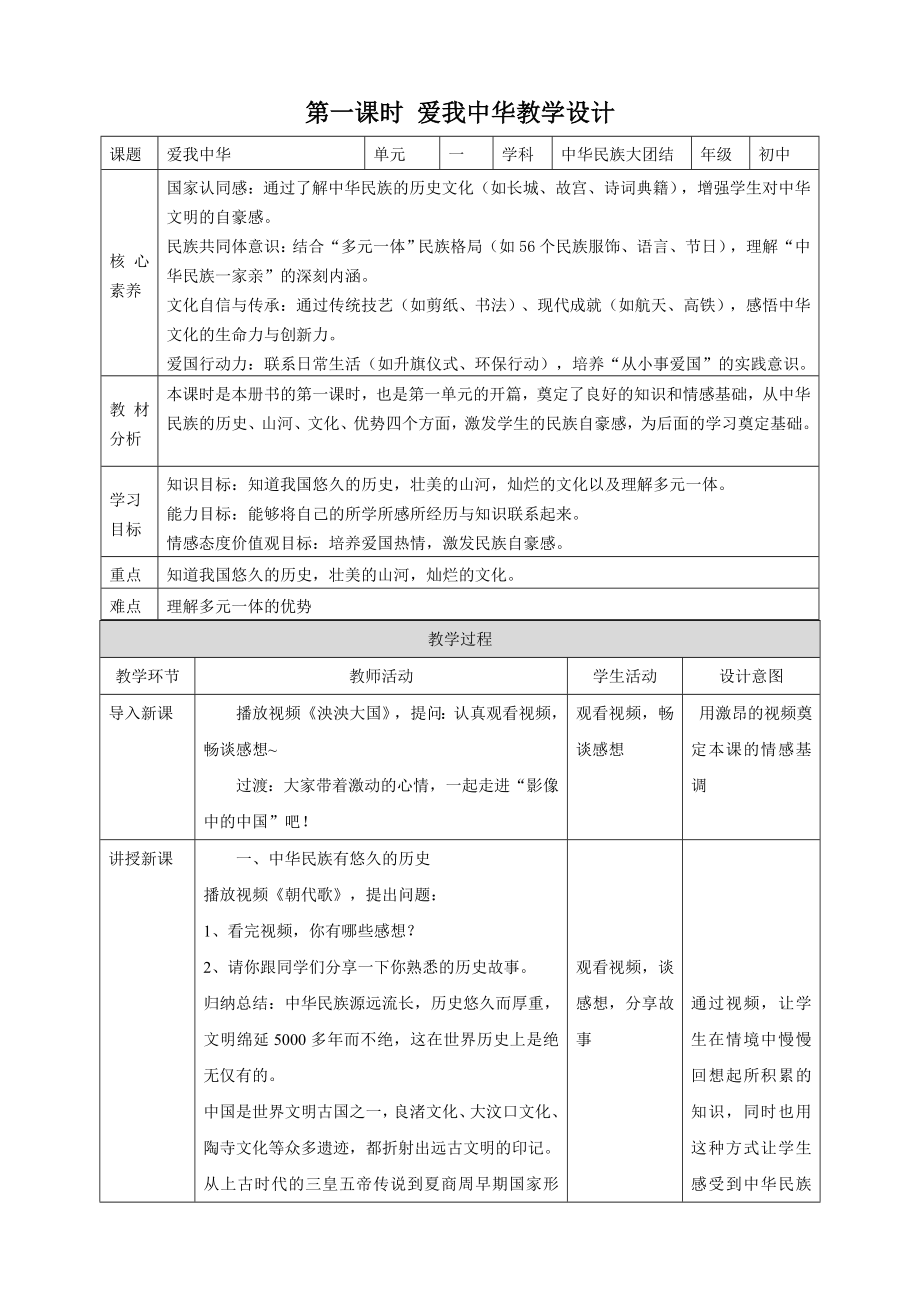

穿井得一人教案教學目標:1.教學生積累常見文言實詞,學會結合上下語言環境準確理解一個詞的詞義的方法。2.培養學生獨立學習和合作探究的能力,引導學生掌握利用關鍵詞語去帶動閱讀的方法。3.指導學生從不同角度解讀文本,理解寓言內涵,培養學生的發散思維。教學重難點:1. 教學生積累常見文言實詞,學會結合上下語言環境準確理解一個詞的詞義的方法。2. 指導學生從不同角度解讀文本,理解寓言內涵,培養學生的發散思維。教學課時:1課時教學過程一、熱點引入,激發興趣由社會當今熱點網絡謠言泛濫成災引出我國古代呂氏春秋這部作品中也記載到這樣的造謠事件,激發學生學習文言文的興趣。 二、 理解題意,引發思考將這則寓言故事設定成一起古代案例,解釋題目的意義,引發學生對“得”字的思考。三、朗讀課文,了解案件 要求學生邊朗讀邊思考:案件的內容大概是怎樣的?你能找出有哪些涉案人物嗎?四、案件重播,抓住關鍵(1)學生分角色朗讀:敘述、丁氏、聞而傳之者、國人。(2)請學生說說以下畫線的三句話的意思,再次引起學生思考:“得”字在不同句子的意思是否相同?丁氏:吾穿井得一人。聞而傳之者:丁氏穿井得一人。丁氏對曰:得一人之使,非得一人于井中也。五、翻譯課文,理解案情1學生對照注釋,抓住重點詞語,自主串譯。2小組討論釋疑,解決不懂詞句。六、整理詞語,積累知識七、依文解言,判斷案情小組合作探究:宋國的國君決定追究這起謠言的責任人。如果你是斷案大臣,你覺得:誰應該為這起謠言負責?1.學生各抒己見2.教師總結八、思考探究,得出寓意1這則寓言故事的寓意是什么?明確:“求聞之若此,不若無聞也。”2從不同角度說說,這則寓言給我們什么啟示?(1)(從丁氏的角度來看)在交際中,語言的表達很重要,必須做到表達準確、清楚,以免出現不必要的誤會和歧義。(2)(從聞而傳之者的角度來看)不要聽到傳聞就往外傳,要動腦筋想一想是否合乎情理。不傳播未經自己考證的話。(3)(從國人的角度來看)道聽途說的話不能輕信,不能盲從,更不能以訛傳訛。(4)(從宋君的角度來看)在現實生活中對待傳聞都應采取調查研究的方法、審慎的態度、去偽存真的求實精神。九、課外拓展三人成虎十、總結收獲十一、布置作業十二、板書設計穿井得一人呂氏春秋丁氏:表述不清聞而傳之者:盲目傳播國人:道聽途說,以訛傳訛宋君:調查源頭,獲得真相謠言止于智者

- 關 鍵 詞:

- 穿井得一人 部編版七 年級 上冊 語文 24 教案 師公 開課 獲獎 設計

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。 關于本文

相關資源

部編版七年級上冊語文教案-公開課獲獎教學設計

部編版七年級上冊語文教案-公開課獲獎教學設計  廣東省廣州市番禺區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題(答案).docx

廣東省廣州市番禺區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題(答案).docx  廣東省廣州市番禺區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題.docx

廣東省廣州市番禺區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題.docx  2023-2024初一上學期語文期末寶典(作文題目).docx

2023-2024初一上學期語文期末寶典(作文題目).docx  廣東省廣州市海珠區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題.docx

廣東省廣州市海珠區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題.docx  廣東省廣州市天河區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題(答案).docx

廣東省廣州市天河區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題(答案).docx  廣東省廣州市海珠區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題(答案).docx

廣東省廣州市海珠區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題(答案).docx  廣東省廣州市黃埔區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題(答案).docx

廣東省廣州市黃埔區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題(答案).docx  2022-2023秋季初一上學期語文末寶典(含答案).docx

2022-2023秋季初一上學期語文末寶典(含答案).docx  2023-2024初一上學期語文期末寶典(閱讀).docx

2023-2024初一上學期語文期末寶典(閱讀).docx  廣東省廣州市天河區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題.docx

廣東省廣州市天河區2023-2024學年七年級上學期期末語文試題.docx

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-王老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-王老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-尤老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-尤老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-巴老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-巴老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-李老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-李老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-許老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-許老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-韓老師-山東省公開課.docx

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-韓老師-山東省公開課.docx  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-朱老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-朱老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-孫老師-山東省公開課.docx

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-孫老師-山東省公開課.docx  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-周老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-周老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-沈老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-沈老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-鄭老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-鄭老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-衛老師-山東省公開課.docx

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-衛老師-山東省公開課.docx  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-秦老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-秦老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-褚老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-褚老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-楊老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-楊老師-山東省公開課.doc  人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-蔣老師-山東省公開課.doc

人教部編版三年級下冊語文《陶罐和鐵罐》教學設計-蔣老師-山東省公開課.doc  人民版初中《中華民族大團結》第05課 共同保衛偉大祖國 課件.ppt

人民版初中《中華民族大團結》第05課 共同保衛偉大祖國 課件.ppt  人民版初中《中華民族大團結》第04課 共同開發建設祖國 課件.pptx

人民版初中《中華民族大團結》第04課 共同開發建設祖國 課件.pptx  人民版初中《中華民族大團結》第11課 團結奮斗繁榮發展 課件.pptx

人民版初中《中華民族大團結》第11課 團結奮斗繁榮發展 課件.pptx  人民版初中《中華民族大團結》第08課 共同繁榮文學藝術 課件.pptx

人民版初中《中華民族大團結》第08課 共同繁榮文學藝術 課件.pptx  人民版初中《中華民族大團結》第07課 共同創造科學成就 課件.ppt

人民版初中《中華民族大團結》第07課 共同創造科學成就 課件.ppt  人民版初中《中華民族大團結》第10課 偉大夢想 共同追求 課件.pptx

人民版初中《中華民族大團結》第10課 偉大夢想 共同追求 課件.pptx  人民版初中《中華民族大團結》第06課 共同筑牢民族團結基石 課件.pptx

人民版初中《中華民族大團結》第06課 共同筑牢民族團結基石 課件.pptx  人民版初中《中華民族大團結》第02課 中華民族的形成發展 課件.ppt

人民版初中《中華民族大團結》第02課 中華民族的形成發展 課件.ppt  人民版初中《中華民族大團結》第09課 共同弘揚中華傳統美德 課件.pptx

人民版初中《中華民族大團結》第09課 共同弘揚中華傳統美德 課件.pptx  人民版初中《中華民族大團結》第01課 愛我中華 課件.pptx

人民版初中《中華民族大團結》第01課 愛我中華 課件.pptx  人民版初中《中華民族大團結》第03課 中華民族精神 課件.pptx

人民版初中《中華民族大團結》第03課 中華民族精神 課件.pptx  人民版初中《中華民族大團結》第12課 黨的領導根本保證 課件.ppt

人民版初中《中華民族大團結》第12課 黨的領導根本保證 課件.ppt  人民版初中《中華民族大團結》教學課件ppt(全冊打包下載).rar

人民版初中《中華民族大團結》教學課件ppt(全冊打包下載).rar  人民版初中《中華民族大團結》核心素養教案(全冊教學設計打包).rar

人民版初中《中華民族大團結》核心素養教案(全冊教學設計打包).rar  人民版初中《中華民族大團結》3.8 共同繁榮文學藝術 核心素養教案.doc

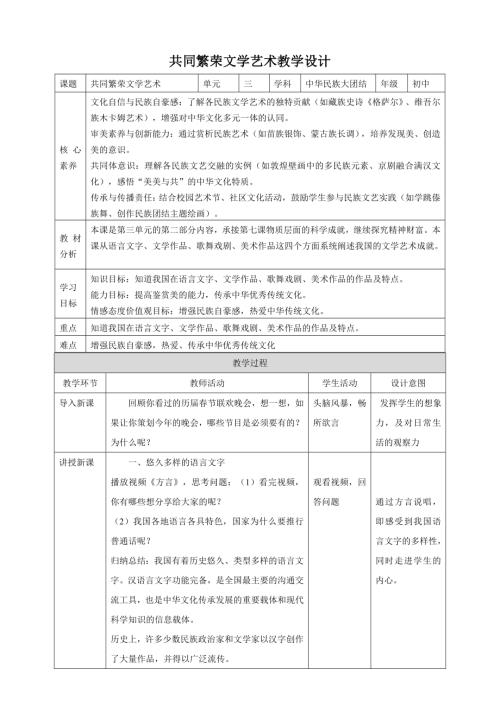

人民版初中《中華民族大團結》3.8 共同繁榮文學藝術 核心素養教案.doc