新版教科版五年級下冊科學第一單元《生物與環境》教材分析.docx

新版教科版五年級下冊科學第一單元《生物與環境》教材分析.docx

2022年春新教科版科學五年級下冊教材分析第一單元 生物與環境“生物與環境”單元的學習是建立在學生對生物個體基本特征已進行過觀察、研究的基礎上而進一步研究生物個體之間、生物與非生物之間的聯系。本單元教學活動從學生較為熟悉的綠豆切入,再擴展到其他植物、動物以及非生物因素,經歷從個體研究到發現聯系再到形成系統意識的學習過程。第1-3課研究植物對環境的生存需求;第4-5課研究動物對環境的生存需求;第6課探索動植物之間的能量傳遞,認識動植物互為生長環境,相互依存、相互影響的關系;第7課綜合運用本單元學習的科學概念與探究技能實踐制作池塘模型,初步建構“生態系統”的概念。在探究的過程中,學生對生物之間、生物與非生物之間的聯系的認識逐漸加深,最終形成較為系統的認識,初步建立“大自然”觀。單元概述生物體生存需要能量,同時也需要空氣、水和維持一定溫度等條件。本單元主要研究自然界生物與其生活環境(生物環境與非生物環境)的關系。在學習過程中,學生會發現各種生物生存依賴于由生物與非生物所構建起的環境,同時自身也是相同區域內其他生物生存環境的一部分。因此,每一種生物的變化都會直接或間接地影響其他生物及非生物。本單元的學習目標來自課程標準中5-6年級的下列相關學習內容。3.2知道空氣是一種混合物質,氮氣和氧氣是空氣的主要成分。8.1知道植物可以吸收陽光、空氣和水分,并在綠色葉片中制造其生存所需的養分。9.3舉例說出動物在氣候、食物、空氣和水源等環境變化時的行為。12.1舉例說出常見的棲息地為生物提供光、空氣、水、適宜的溫度和食物等基本需要。12.2.1說出不同動物以植物或其他動物為食,動物維持生命需要消耗這些食物而獲得能量。12.2.2說出常見植物和動物之間吃與被吃的鏈狀關系。在本單元教學前,學生通過之前的學習,已經歷過對生物個體基本特征的觀察、認識、研究活動。他們對于生物與環境的聯系已有一定的了解,但比較零散、模糊。如,對于生物生長需求,絕大多數學生認為植物需要水、陽光、空氣、土壤,認為動物需要水、空氣、食物;對于某一區域動植物關系的認識,許多學生認為動植物的生存都需要養分,動物養分來自食物,植物養分來自土壤。他們能認識到動植物之間“吃與被吃”的關系,但對于其背后存在的能量傳遞的認識是欠缺的;學生能說出在不同環境中生活著不同的動植物,但對于“環境”所包含的因素的認識還比較膚淺,許多學生僅停留在溫度對生物生活的影響,如秋天到了,大雁南飛,卻無法從生物生存需求的角度思考環境對生物生活的影響。在實踐研究方面,五年級的學生已經掌握了一定的過程與方法技能,如觀察、記錄、公平實驗的設計與實施等。在本單元中,他們將通過研究生物與環境的關系,進一步學習對比實驗控制變量的探究技能,發展運用數據對實驗現象進行分析、解釋的能力。在研究生物與環境關系的過程中,他們還將學習使用圖示的方法梳理較為復雜的生物關系。此外,在本單元中,他們還將經歷幾次較長時間的觀察實踐活動,這些都將促進學生科學探究能力的發展。本單元內容共7課。第1-3課分別是“種子發芽實驗”“比較種子發芽實驗”“綠豆苗的生長”,引導學生對種子發芽和植株生長進行對比觀察研究,認識植物與生存環境的關系,了解植物的生存需要一定的非生命環境條件。第4課“蚯蚓的選擇”,學生通過對蚯蚓與環境的研究,認識動物與無生命環境的關系,了解動物會根據自身生存的需要對環境條件進行選擇。第5課“當環境改變了”,學生通過對不同季節生物行為變化的分析,認識到當環境發生改變時,生物會改變自己來適應新環境。第6課“食物鏈和食物網”,學生經歷認識和研究食物鏈與食物網,認識到生物之間是互為生長環境,相互依存、相互影響的。第7課“設計和制作生態瓶”,學生在對綠豆苗與非生物、其他生物之間聯系進行分析的活動中建構“生態系統”概念,并以此為基礎設計池塘模型;在長期的觀察中,學生認識到在一定區域內生活的生物都需要一個和諧、平衡的環境,生態平衡的改變會對生物的生活產生很大的影響。單元教學目標科學概念目標空氣是一種混合物,氮氣和氧氣是空氣的主要成分。植物可以吸收陽光、空氣和水分,并在綠色葉片中制造其生存所需的養分。動植物都有基本生存需要,如光、空氣、水、適宜的溫度和食物等;棲息地能滿足動植物的基本生存需要。動植物的身體結構有助于適應其生存的環境。動物在氣候、食物、空氣和水源等環境變化時會通過一些特定行為來適應環境的變化。不同動物以植物或其他動物為食;動物的生存依賴于植物或動物,如植物為動物提供維持生命所需要的能量;因此常見的植物和動物之間就形成了吃與被吃的鏈狀關系。由于自然或人為影響引起棲息地改變,會對生活在該地的動植物產生影響。棲息地內的生物和非生物相互聯系、相互影響構成了生態系統。科學探究目標能基于已有種植經驗,從種子的萌發條件、生長環境需求等角度提出可探究的問題。能基于已有的知識,對種子萌發條件、生長環境需求等角度提出假設,并能說明假設的依據。能基于所學的知識,制訂比較完整的對比實驗探究計劃。有控制變量的意識,能用對比實驗的方法研究蚯蚓的生長環境。能基于所學的知識,通過觀察、實驗、查閱資料、案例分析等方式獲取信息。能基于所學的知識,用概念圖、統計圖表等方式記錄、整理信息,表述探究結果。能基于所學的知識,用不同的方式表述自己的探究過程與結論,能基于證據質疑并評價別人的研究報告。能對探究活動進行過程性反思,對探究活動進行總結性評價。科學態度目標發展對研究動物和植物與其生存環境所需條件以及相互關系進行科學探究的興趣。能基于觀察與調查等實踐活動所得信息為依據做出嚴謹的判斷,但不急于下結論。在科學研討活動中,能基于集體論證反思、調整自己的探究從而完善自己的認識。能認真傾聽他人的意見并調整自己的觀點,最終形成集體的認識。科學、技術、社會與環境目標認識到人類、動植物、自然環境的相互影響和相互依存關系。在科學實踐研究中,發現自然界中任何一種生物與同區域內其他生物、非生物都有密切聯系,形成保護自然環境的意識。認識到人類活動對環境會產生正面或負面影響,從而對其他生物的生存產生影響,因此通過保護環境就可以保護其他生物。單元詞匯對比實驗:指設置兩個或兩個以上的實驗組,通過對結果的比較分析,來探究各種因素與實驗對象的關系。在對比實驗中,一次只能改變一個因素,同時確保其他因素保持一致。光合作用:綠色植物吸收太陽的能量,同化二氧化碳和水,制造有機物質并釋放氧氣的過程。糧食、煤炭中所含的能量,都是通過光合作用貯藏起來的。大氣中的氧氣主要也來源于綠色植物的光合作用。食物鏈:食物鏈亦稱“營養鏈”。生物群落中各種生物之間由于攝食的關系(包括捕食和寄生)所形成的一種聯系。一條食物鏈一般包括3-5個環節:一種植物、一種植食性動物和一種或更多種肉食性動物。生產者:指綠色植物、藻類和一些光能自養及異養微生物,它們能通過光合作用將太陽能轉化為化學能,將無機物轉化為有機物,不僅提供自身生長發育的需要,也是其他生物類群的食物和能源的提供者。消費者:是指直接或者間接以生產者為食物的生物。消費者通常是動物,植食性動物通常通過直接吃生產者以維持生命,然后再由肉食動物將植食性動物消化間接以生產者為食物。食物網:各種食物鏈相互聯系、相互交叉聯結成的縱橫交錯的營養關系。食物網是能量流動和物質循環的主要渠道,共同構成生物之間生命聯系的紐帶和橋梁。群落(生物群落):是指在一定時間、一定區域內所分布的所有生物物種種群的集合,包括動物、植物、微生物等。不同區域、不同時間,由于環境不同,生物群落的構成也會發生變化。生態系統:生物群落及其物理環境相互作用的自然系統。例如,森林、草原、苔原、湖泊、河流、海洋、農田。生態系統包含四個基本組成成分,即無機環境、生產者(綠色植物)、消費者(草食動物和肉食動物)、分解者(腐生微生物)。材料清單土壤(干土、濕土)、滴管、一些水、實驗記錄單、多粒綠豆種子、培養皿、紙巾、標簽紙、實驗信息統計表、花盆;長方形扁紙盒兩個(可以讓學生準備)、黑布、塑料薄膜、玻璃片、蚯蚓、丹頂鶴相關閱讀資料;生物套筒(分別打印有落葉、瓢蟲、蜘蛛、蝸牛、蟋蟀、蚯蚓、蚜蟲、綠豆苗、小草、小鳥等)、不同顏色的棉繩5條(長4-6米)、塑料套圈6個、生物頭環(綠豆苗、蚜蟲、蝸牛、瓢蟲、青蛙、鳥等)、大塑料瓶(可以是大的飲料瓶或色拉油桶)、若干種水生植物、金魚、沙子、水槽和水、鑷子、設計單、水桶、大玻璃水箱(有條件的學校可以準備)。分課時教材分析與教學建議1.1.種子發芽實驗背景和教學目標植物的種子是有生命的,像蠶豆、綠豆這種雙子葉植物種子包括種皮、胚根、胚芽、胚軸、子葉;像水稻、玉米這種單子葉植物種子包括種皮、胚根、胚芽、胚軸、胚乳、子葉(退化)。在溫度適宜、有足夠的空氣和水分的情況下,種子將會萌發,植物的生命便進入了新階段。在“植物的生長變化”單元學習活動中,學生已經觀察過種子的結構,開展過鳳仙花的種植活動,他們對于種子的萌發已有一定的認識,但未曾進行過系統性思考與研究。本課將以此為背景,引導學生基于自己的認識建立假設、開展方案設計、動手實踐研究,最終找到“答案”并形成相關認識。該研究過程屬于控制變量實驗,因此本課將承載著引導學生進一步學習控制變量實驗(對比實驗)設計的任務。教學目標科學概念目標種子發芽需要一定的條件。科學探究目標能夠使用對比實驗的方法設計種子發芽實驗,研究種子發芽所需條件的過程。能夠結合自己的實驗計劃開展實踐研究,觀察并記錄種子發芽狀況的活動。科學態度目標表現出對種子發芽條件進行科學探究的興趣。感受對比實驗對變量控制的嚴格要求,發展嚴謹的科學思維。科學、技術、社會與環境目標意識到植物生長與環境的關系。(二)教學準備為學生準備:土壤、兩支滴管、一些水、實驗記錄單、多粒綠豆種子、培養皿、紙巾、標簽紙。(可按組準備)教師準備:教學課件。學生活動手冊說明1.1種子發芽實驗設計實驗驗證種子發芽所必需的條件,并寫出實驗計劃。綠豆種子發芽和的關系實驗計劃研究的問題:預測:相同的條件:不同的條件:實驗的方法:本課記錄的是綠豆種子發芽所必需條件的實驗方案。學生先獨立地從“研究的問題”“預測”“相同的條件”“不同的條件”“實驗的方法”等角度進行思考并記錄,為之后的研討活動做準備。在研討交流中,學生將從以上幾方面逐一研討、修改與完善,為課后有效開展實踐活動做鋪墊。在交流實驗設計活動中,教師需引導學生認真聽取他人的發言,針對不同的想法開展獨立思考來完善自己對實驗方案設計的認識。在此基礎上,要求學生在實踐活動中堅持每天觀察并記錄綠豆種子萌發狀況,從而讓學生經歷一個完整的研究過程。1.2.比較種子發芽實驗背景和教學目標在本課之前,學生經歷過對比觀察種子在不同條件下發芽狀況的科學實踐活動,因此在本課的學習中,他們將基于自己的觀察結果進行分享、研討并最終形成共識。“研討”是社會性學習的重要載體,是科學探究不可或缺的環節。從認識層面來看,交流與研討屬于不同的層次,“交流”屬于淺層次而“研討”則是圍繞一個核心主題展開的深層次學習活動。在研討活動中,要求學生能在課前收集信息數據的基礎上實事求是地分析數據,并將數據轉化為證據,形成一定的解釋。由于每個學生在課前只研究過一種條件對種子發芽的影響,所以本課學生必須通過認真傾聽并充分交流,獲取他人的信息,才能有效地思考分析,最終建構起對種子發芽必需條件的新認識。教學目標科學概念目標綠豆種子發芽需要水、空氣和適宜的溫度,土壤和陽光不是種子萌發的必要條件。科學探究目標能夠收集、整理、分析數據,并在與同學的交流研討中得出科學的結論。科學態度目標在進行多人合作時,愿意溝通交流,綜合考慮小組各成員的意見形成集體的觀點。當實驗結果出現不一致時,不急于下結論,而是分析原因,以事實為依據做出判斷。科學、技術、社會與環境目標認識到植物要依賴環境生存。教學準備為學生準備:實驗信息統計表、花盆、土壤。教師準備:教學課件。學生活動手冊說明1.2比較種子發芽實驗綠豆種子發芽是否需要的實驗記錄表種子總數已發芽數未發芽數我們的解釋1號組()2號組()本課要求學生在交流研討活動中將與自己相同研究主題的小組數據進行匯總,從種子總數、已發芽數、未發芽數三方面進行記錄,并通過組內研討而形成自己的解釋。表中1號組與2號組直接寫實驗中改變的條件,如在種子發芽是否需要土壤實驗中,如果1號組是沒有土壤,那么2號組就是有土壤。1.3.綠豆苗的生長背景和教學目標植物在生長過程中需要多個條件,如陽光、氧氣、二氧化碳、水分、無機鹽等。陽光是植物葉綠體形成的必要條件,也是植物葉綠體內進行光合作用能量的來源:在陽光照射下,植物吸收空氣中的二氧化碳與根吸收的水分在葉綠體內轉化為有機物和氧氣;其中有機物通過莖中的篩管運輸到植物體的各處成為植物生長的養分。無機鹽主要來自土壤,其種類與含量直接影響植物的健康狀態,不同的植物對陽光、水等條件的需求不同。在本課中,學生將對綠豆苗生長情況進行觀察。在此過程中,細心的學生會發現并不是所有種在土壤中的綠豆苗生長得都一樣好。對于該現象背后的原因,大多數學生沒有進行過系統的思考,這也將成為本課教學意義所在。本課將對“綠豆苗的生長需要陽光嗎?”這一問題進行研究,先引導學生經歷完整的探究過程,讓學生親身體會到綠豆苗生長對環境的需求;接著通過關于其他植物對陽光、水需求的探討,進一步讓學生認識到植物形態結構、生活習性與環境之間的聯系。教學目標科學概念目標空氣是一種混合物質,氮氣和氧氣是空氣的主要成分。植物可以吸收陽光、空氣和水分,并在綠色葉片中制造其生存所需的養分。科學探究目標設計綠豆芽生長需要陽光的實驗方案,在控制變量的情況下對比觀察并記錄綠豆苗的生長狀況。科學態度目標表現出對植物的結構與生活環境相互關系進行科學探究的興趣。科學、技術、社會與環境目標認識到生物的形態結構、生活習性是同它們的生活環境相適應的。教學準備為學生準備:實驗計劃和實驗記錄表。教師準備:提前三四天準備的綠豆苗、教學課件。學生活動手冊說明1.3綠豆苗的生長綠豆苗生長是否需要陽光的實驗記錄表高度莖、葉的顏色莖的粗細我們的解釋陽光下的綠豆苗黑暗處的綠豆苗本課要求學生記錄綠豆苗分別在兩種不同環境下(陽光下和黑暗處)生長一周后的高度,莖、葉的顏色,莖的粗細。由于同時播種的綠豆有多粒,所以在進行高度計算時,教師需提醒學生計算綠豆苗的平均高度。接著通過組內分享、交流形成對綠豆苗生長是否需要陽光的共同認識。1.4.蚯蚓的選擇背景和教學目標對于動物而言,與植物一樣,其生存、生長發育的相關需求都來自周圍的環境。該環境包括生物環境和非生物環境,生物環境有動物、植物、微生物等,非生物環境有陽光、溫度、水、空氣、土壤等。其中,不同的動物對環境的需求也各不相同。對此,學生通過日常生活、學習已經具有一定的認識,但較為零散且缺乏足夠的依據。在本課中,學生將通過對比實驗,了解蚯蚓生活所需的條件。即在“蚯蚓對光的需求情況”及“蚯蚓對水分的需求情況”兩個實驗中,學生根據蚯蚓爬行狀況判斷蚯蚓對環境的選擇來了解蚯蚓對環境的需求。在此過程中,需要學生根據搜集到的信息進行合理的分享、分析研討而形成共識。在此基礎上,學生通過對其他動物的比較分析,進一步發現生活在不同地區的動物的身體結構不同,對環境的需求也不同。教學目標科學概念目標認識到動物生存需要一定的環境條件。科學探究目標通過控制變量開展對比實驗研究,探尋蚯蚓對光、水分等條件的需求。科學態度目標表現出對動物的結構與生活環境相互關系進行科學探究的興趣。能基于事實證據進行合理分析。科學、技術、社會與環境目標體會自然事物是相互聯系的。教學準備為學生準備:長方形扁紙盒兩個(可以讓學生準備)、黑布、塑料薄膜、玻璃片、蚯蚓15條、干土、濕土。教師準備:教學課件。學生活動手冊說明1.4蚯蚓的選擇蚯蚓對光照的選擇實驗記錄表實驗次數待在明亮一端的蚯蚓數待在盒子中間的蚯蚓數待在黑暗一端的蚯蚓數我們的解釋123蚯蚓對干燥或潮濕壞境的選擇實驗記錄表實驗次數待在干燥土壤里的蚯蚓數待在盒子中間的蚯蚓數待在潮濕土壤里的蚯蚓數我們的解釋123本課要求學生以小組為單位分別就蚯蚓對光照和環境濕度的選擇兩個實驗進行如實記錄。為獲得精確的實驗數據,學生要挑選多條蚯蚓,分3次實驗進行記錄,最后通過組內研討形成解釋。在兩個實驗中,都有5分鐘的等待時間。教師可利用這段時間組織學生開展有依據的預測,鼓勵學生將預測、觀察到的現象與自己的觀點聯系起來。1.5.當環境改變了背景和教學目標每一種動物的生存都需要特殊的條件,如適宜的溫度、陽光、空氣、水、食物等。這些條件有的來自非生命環境,有的來自生命環境,并且非生命環境與生命環境之間又會互相影響。由于季節更替,自然界中的非生命環境、生命環境都會隨之發生變化。在此環境中的動物們為了生存,都會做出適應環境變化的行為,如大雁南飛、青蛙冬眠、松鼠提前儲存食物以及一些動物換毛等。其本質就是在環境發生變化后,動物們通過這些行為依然能夠獲得足夠其生存所需的條件,從而適應新環境。在本課學習中,學生將經歷通過對圖片的觀察分析,了解青蛙生活環境變化和青蛙行為變化之間的關系。在此基礎上,進一步通過資料閱讀分析丹頂鶴的環境變化與丹頂鶴行為變化之間的聯系,從而幫助學生認識到環境改變后,動物會做出反應,以適應新環境。教學目標科學概念目標當環境改變的時候,動物會努力適應新環境;為適應環境的變化,動物會有一些特殊的行為。科學探究目標能夠通過分析動物在環境改變后的行為研究動物是怎樣適應新環境的。科學態度目標在探究活動中,能依據事實獨立思考,并樂于和他人交流分享。表現出進一步探究動物與其生活環境聯系的興趣。科學、技術、社會與環境目標意識到動物要依賴于環境而生存,保護環境就保護了許多動物。教學準備為學生準備:丹頂鶴相關閱讀資料、學生活動手冊。教師準備:教學課件。學生活動手冊說明1.5.當環境改變了四季的田野記錄表季節氣候草木蝴蝶青蛙春夏秋冬本課要求學生針對春夏秋冬四季的氣候、草木、蝴蝶、青蛙四個方面進行交流并記錄其中的關鍵詞。其中氣候主要記錄溫度,草木主要記錄它們的生長狀況,蝴蝶作為青蛙的食物之一記錄它的生長階段,青蛙則記錄其行為。1.6.食物鏈和食物網背景與教學目標在自然界中,每一種植物、動物都需要一定的生存條件,其中有機物(營養、能量)的獲得就是其中之一。但植物、動物對于有機物的獲得方式不同:植物通過光合作用“制造”有機物獲得能量,動物則通過進食獲得。因此,在自然界中,動物或植物之間都會由于有機物或能量傳遞的關系,與同一區域內的其他動植物之間形成直接或間接的聯系,構成食物鏈、食物網。通過本單元前幾課的學習,學生已經認識到植物、動物的生存都需要一定的環境。在學生的認知中這些環境主要為非生命環境,很少有學生能系統地認識到生物生存也需要生物環境。本課就是在此背景下,引導學生通過分析某一區域內生物之間的食物關系,促使學生認識到一種動物或者植物可能就是其他動物或者植物生存所需要的條件,進而在學生的心中建立起初步的生物群落概念,形成“生物與生物之間是相互關聯的整體”的認識。教學目標科學概念目標一定區域內的生物之間因為食物關系,構成很多“鏈條”狀的聯系,像這樣的食物關系,叫作食物鏈;動植物所需的能量(養分)在食物鏈上的生物之間依次傳遞著。科學探究目標能夠通過“模型”的觀察、分析與討論,發現事物之間的相互聯系和相互影響。科學態度目標能夠正確認識動物間的食物關系,保護身邊的動植物。科學、技術、社會與環境目標體會自然事物是相互聯系的,保護一種動植物就是保護很多種動植物。在進行多人合作時,愿意溝通交流,能綜合考慮小組各成員的意見,形成集體的觀點。教學準備為學生準備:生物套筒(分別打印有落葉、瓢蟲、蜘蛛、蝸牛、蟋蟀、蚯蚓、蚜蟲、綠豆苗、小草、小鳥)、不同顏色的棉繩5條(長4-6米)、塑料套圈6個、生物頭環(綠豆苗、蚜蟲、蝸牛、瓢蟲、青蛙、鳥)。教師準備:教學課件。學生活動手冊說明1.6.食物鏈和食物網1.尋找并記錄綠豆苗周圍的生物。2.用箭頭表示它們之間的食物關系。本課要求學生分兩步進行記錄。第一步要求學生在課前的實踐觀察活動中將綠豆苗周圍的生物記錄在圓圈內。第二步要求學生在課堂上在教師的引導下基于生物之間的食物關系用畫箭頭的方法表示誰被誰吃的食物關系。1.7.設計和制作生態瓶背景和教學目標通過本單元前幾課的系統學習,學生已經認識到生物的生存需要非生命環境和生命環境,環境的變化會直接影響生物的生存。生態瓶是將少量植物、以這些植物為食物的動物以及其他非生物物質放入一個無色透明的瓶中,形成一個人工模擬的微型生態系統。在設計與制作生態瓶的過程中,學生將進一步認識到生物與生物之間、生物與非生物之間相互依存、相互作用的關系,特別是認識到一種動物或植物可能就是另一種動物或植物生存所依賴的條件。在本課的學習過程中,學生將經歷設計生態瓶、制作生態瓶的實踐活動。在此過程中,希望學生能回顧本單元的學習,分析動物或者植物的生存條件,進行有依據的設計,實踐制作活動,最終達成概念整合的目的。教學目標科學概念目標群落里的各種生物與環境中的非生物相互聯系、相互影響,構成一個整體,叫作生態系統。生態瓶里生物的種類和數量要平衡,生物才能和諧生存。科學探究目標能夠觀察池塘的生物環境圖片資料,分析其中的生物與非生物等因素。能夠根據設計方案及實際條件制作生態瓶,并堅持對生態瓶進行管理和觀察。科學態度目標表現出探究生態瓶奧秘的興趣,能聽取合理意見、共同協作制作生態瓶。能在課后堅持觀察,關注生態瓶的變化并進行管理觀察。科學、技術、社會與環境目標認識到動植物與環境相互影響和相互依存的關系。教學準備為學生準備:大塑料瓶(可以是大的飲料瓶或色拉油桶)、若干種水生植物、金魚2條、沙子、水槽和水、鑷子、設計單、水桶、大玻璃水箱(有條件的學校可以準備)。教師準備:教學課件、微視頻、班級記錄表。學生活動手冊說明1.7.設計和制作生態瓶生態瓶設計方案種類、數量草圖生物非生物本課要求學生以小組為單位,先確定生態瓶中飼養什么動物,接著從該動物生長需求的角度出發,分析制作生態瓶所需要的生物材料和非生物材料,并記錄下來。接著用畫草圖的方式,將如何利用這些生物、非生物材料制作生態瓶的想法展示在右邊框內。在組內研討活動中,教師要提醒學生及時聽取他人的好想法、好點子來修改自己的草圖,改進自己的生態瓶設計方案。參考資料生物的環境對于每一個生物來說,周圍的一切都是它的環境。環境因素很多,就其性質來說,可以分為非生物因素和生物因素。非生物因素包括陽光、溫度、水、空氣、土壤等,生物因素包括影響生物生長、形態、發育和分布的任何其他動物、植物或微生物的活動。動物與陽光的關系光是決定動物的分布和行為的一個重要因素。例如,白天的長短對鳥類的遷徙時間、魚類的產卵時間有顯著的影響。不同的動物對光的依賴程度也不相同,其中低等動物和昆蟲最為明顯,有日出性夜出性的區別。動物與溫度的關系大多數動物生活在-2C-50C的溫度范圍內,最適宜溫度為20C-25C。不同動物對高溫的忍受限度是不同的。淡水動物能忍受40C左右的水溫,海水動物只能忍受30C的水溫。爬行動物和鳥類能在45C以下的溫度中生活,哺乳動物熱到42C以上就可能死亡。食物鏈的形成食物鏈是指生物之間互相依存的食物關系。俗話說的“大魚吃小魚,小魚吃蝦米,蝦米啃河泥”,就生動而形象地比喻了這種相依為命的食物鏈關系。自然界中的這種食物供求的關系鏈,實質是物質和能量以食物鏈的方式進行的流動和轉變。食物對任何生物來說都是極為重要的,它能提供生活所需的能量,修補受損機體及生長之用。而吃和被吃的行為在生物之間是互相緊密聯系的,這就促成了食物鏈的形成。食物鏈和食物網在野生動物界中,弱肉強食的事件不斷發生,營造了一個永不停息的能量與物質傳遞過程,好像鏈條般環環緊扣,形成了一條食物鏈。一般來說,食物鏈的起點都是由能夠將太陽能轉變成化學能的植物(生產者)開始,再經攝食它們的動物(初級消費者),輾轉到更高層的消費者(肉食動物)。不論是消費者還是生產者,當它們死后,個體便會被微生物分解,供其他的生產者使用,再次循環,而食物鏈也可以首尾相接呈環狀。當然,自然界中生物之間的食物供求關系并非是這么簡單的一條鏈狀或環狀食物鏈,而是互相交織著形成了復雜的食物網。此外,以供求的數量來說,通常是生產者居多,而食物鏈中消費者層次越高,數目便越少,形成金字塔狀,故稱之為生態金字塔。生態群落自然界的生態群落有大有小。小的如一片草地、一個池塘等,大的如湖泊、海洋、森林、草原等。池塘是一個典型的生態群落,池塘里有各種水生植物、水生動物和細菌、真菌等,以及這些生物生存所必需的水、底泥、陽光、溫度等非生物環境。水生植物利用太陽能進行光合作用,把水和底泥中的營養物質以及大氣中的二氧化碳轉化為有機物,貯存在植物體內,小型浮游動物以浮游植物為食,浮游動物和有根植物又被魚類當作食物,水生植物和水生動物的殘體最終被水和底泥中的細菌、真菌及腐食性動物分解成無機物,釋放到環境中,供植物重新利用。生態系統大自然中的生物之間互相結合成生物群落,靠地球表層的空氣、水、土壤中的營養物質生存和發展。這些生物群落在一定范圍和區域內相互依存,在同一個生存環境中組成動態平衡系統,叫作生態系統。生態系統包括動物、植物、微生物及其周圍的非生物環境(又稱無機環境、物理環境)四大部分。生態系統的組成成分越多樣,能量流動和物質循環的途徑就越復雜,調節能力就越強。但是,生態系統本身的調節能力是有限的,如果受到人類大規模的干擾,生態系統的自動調節就變得無濟于事,生態平衡就會遭到破壞。自然選擇自然界對生物的選擇作用,即適者生存、不適者被淘汰的現象,是達爾文進化論的主要內容。主要表現在三個方面;第一,生物與環境條件間的斗爭,所有生物都不能離開環境條件而生存,所以生物經常與不利的環境條件進行斗爭,在這個斗爭中,凡是能夠適應環境變化的生物,就生存下來,繼續繁衍后代;凡是不能適應環境條件的生物就不能生存。第二,生物種間的斗爭,占優勢的個體或物種保留了下來,處在劣勢地位的往往被淘汰。第三,同一物種內不同個體的斗爭,同種動物間爭奪食物,同種植物間爭奪陽光、空間、水分和礦質營養等,往往是強者勝、弱者敗,勝者生存,敗者被淘汰。自然選擇是一個漫長的過程,是物種形成的主要因素。生存競爭生存競爭又稱“生存斗爭”,是達爾文進化論中的一個論點,指生物處在復雜的環境條件下,為了自身的生存和保留后代所進行的斗爭。生存競爭主要包括三個方面;一是生物與無機環境的斗爭,例如生長在沙漠的植物必須與干旱作斗爭;二是不同種生物的斗爭,即種間斗爭,例如狼要吃兔子,兔子必須迅速逃跑才能免遭捕食;三是同種生物的斗爭,即種內斗爭,例如一塊稻田中的禾苗為了各自的生長發育而爭奪養分、水分和陽光等。生存競爭往往是你死我活的,表現形式可以是直接競爭,例如兩只狗為爭食同一塊食物而打架;也可以是間接競爭,例如野兔和蝗蟲都吃草,雖然它們彼此不打架,相互間也不知道都在爭食同一種食物,但是一大片草地如果被大批蝗蟲吃個精光,那么,野兔便可能會挨餓甚至死去。一些弱小的生物為了生存和繁衍后代,往往有高度的生殖能力,這種現象稱作“繁殖過剩”,如許多植物一個個體產生的種子常常成千上萬。一些昆蟲和魚類產卵的數量也是多得驚人。這也是生存競爭的一種手段。生物和自然環境的斗爭,只有適應環境的才能存活下來并繁衍后代。生物之間為生存的斗爭,只有勝利的才能存活和繁衍后代,失敗的往往要被淘汰。地球上許多現存的生物,都是經過這樣漫長的自然選擇,“汰劣留良”地進化而來,這種生存斗爭永無休止地進行著。大熊貓如何變成“素食者”大熊貓雖然以竹子為食,在分類上卻屬于食肉目動物。那么,幾百萬年間大熊貓究竟經歷了怎樣的食性轉化過程?這與大熊貓物種能夠存活至今是否有關?中國科學院動物研究所的研究團隊對生活在我國秦嶺地區野生大熊貓的覓食和營養利用策略進行了跟蹤研究,揭示了大熊貓食性轉化機制。前期的研究表明,大熊貓已經產生了一系列與食竹相關的特征。而另一方面,大熊貓仍然保留了許多食肉動物的特征。這表明,大熊貓在營養消化水平上對竹子這類食物似乎并未產生很好的適應性。為探討這一問題,該團隊對生活在我國秦嶺地區野生大熊貓的覓食和營養利用策略進行了長期跟蹤研究,發現大熊貓主要根據區域內兩種主食竹的物候特征,進行季節性遷移覓食。幾何營養模型分析顯示,與其他哺乳動物相比,大熊貓全年取食食物的營養組成比(能量比)與食肉動物的更為接近,蛋白質為其提供了一半左右的能量來源,這顯著有別于其他植食性動物。此外,相對消化率的分析表明,這種相似性也體現在營養物質的利用策略上。上述結果表明,竹子對大熊貓而言可能并非一類低質量的食物。大熊貓在長期演化過程中發生的食性高度轉變,也并不那么劇烈,其在這一過程中需要改變的可能只在于食物處理方面,比如通過牙齒和顴弓的變化、偽拇指的形成等來適應竹子這種新的食物類型。研究人員表示,也許正是因為大熊貓在歷史環境變化下只需做出這些改變,才使其在那些與之同期同域分布的物種大都滅絕的情況下能夠幸存下來。鶴的繁衍與其他生物一樣,鶴類也是通過自己獨有的鳴叫和肢體語言進行交流。鶴類的繁衍一般分為四部曲通過舞蹈進行求愛;相愛的兩只鶴通過對鳴宣告親密關系的建立;兩只鶴共建愛巢、孵化愛的結晶;最后等到寶寶出世,在夫妻雙方的精心呵護下茁壯成長。大部分的鶴類都有遷徙的行為,在非遷徙的季節里,鶴類大多會以小家庭為單位,自己過自己獨立的生活。但是到了每年遷徙的季節,所有的鶴會聚集在一起,過上集體生活。單身的雄鶴當然不會放棄這樣的好機會,一旦某只雄鶴看中了心儀的雌鶴,它就會經常繞著“心愛的姑娘”優雅地跳舞。當雌鶴接受了雄鶴的愛意之后,它也會和雄鶴一起翩翩起舞。不同的鶴類通常會采用不同的舞姿,通常一種鶴的舞蹈只會吸引同種的異性,這也保證了不同種鶴類之間不會產生“錯誤的愛情”。當兩只互相愛慕的鶴圍繞著對方不斷地舞蹈一段時間后,兩只鶴會停下來彼此深情對視,并引頸高歌,彼此對鳴,也就此開啟了它們愛情故事的第二階段。對于鶴類來說,對鳴是確定關系的標志,甚至可以說,對鳴就是鶴類的“結婚證書”。對鳴也是鶴類保護領地的重要方式,當兩對鶴在爭奪棲息地的時候,我們就會聽到兩對鶴分別以自己特有的對鳴方式優雅地進行著競爭。當兩只鶴確定關系并進入繁殖季后,夫妻雙方就開始一起著手建立愛巢了。不同的鳥類建筑的巢穴形狀也不盡相同,例如東方大葦鶯的巢像杯子一樣,開口在上;家燕的巢是碗狀的,是貼著墻筑成的。鶴的巢穴和其他鳥類都不大一樣,許多鶴類的巢是建在水中的,由于鶴巢是固定在水底的,因此體積較大,我們通常看到的露出水面的部分只是真正鶴巢的一小部分。筑好巢并產卵后,鶴爸爸和鶴媽媽會輪流孵化鶴卵并不斷地修補巢穴,尤其是當水位上升的時候,要不斷地加高巢穴,以保證鶴卵不會泡在水中導致失溫,這個過程真的非常辛苦。在鶴類孵卵的過程中,也會遇到各種各樣的危險。例如建立在水中的鶴巢除了可能面臨水位上漲被淹沒的危險外,濕地發生的大火也會嚴重地威脅鶴卵的安全。當鶴卵孵化之后,讓小鶴順利長大就成了鶴夫婦最大的任務了。小鶴盡管沒有強大的運動能力,但是它們卻有著很好的隱蔽能力。當小鶴在草叢中時,無論是研究者還是鶴類的天敵都很難發現它們的存在。隨著小鶴一天天長大,它們逐漸褪去了淡黃色的雛羽,長出了和父母一樣美麗的羽毛。盡管個頭還不如父母,但是它們已經開始邁著優雅的腳步,挺著長脖子,好奇地打量著這個美麗而危險的世界。也許在下一個繁殖季,這些小家伙們也會找到屬于自己的愛情,重復著自己父母曾經經歷的相愛歷程。生命,就是這樣生生不息地延續著

- 關 鍵 詞:

- 生物與環境 新版 教科版五 年級 下冊 科學 第一 單元 生物 環境 教材 分析

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。 關于本文

24新教材大象版一年級上冊科學1 前后左右 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 前后左右 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 常見的動物 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 常見的動物 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 我喜歡的動物 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 我喜歡的動物 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學體驗單元《畫螞蟻》 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學體驗單元《畫螞蟻》 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 感官的本領 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 感官的本領 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 辨別真假水果 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 辨別真假水果 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 水果分享會 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 水果分享會 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學反思單元《竺可楨的觀察日記》 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學反思單元《竺可楨的觀察日記》 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 月亮“變臉”課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 月亮“變臉”課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 月亮什么樣 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 月亮什么樣 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 觀察兔子 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 觀察兔子 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 白天與夜晚 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 白天與夜晚 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 太陽的位置變化 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 太陽的位置變化 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 東南西北 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 東南西北 課件.pptx  24秋新教材教科版一年級上冊科學教學設計(全冊教案總61頁).docx

24秋新教材教科版一年級上冊科學教學設計(全冊教案總61頁).docx  24秋新教材教科版一年級上冊科學2.1《我們的身體》實驗記錄單.docx

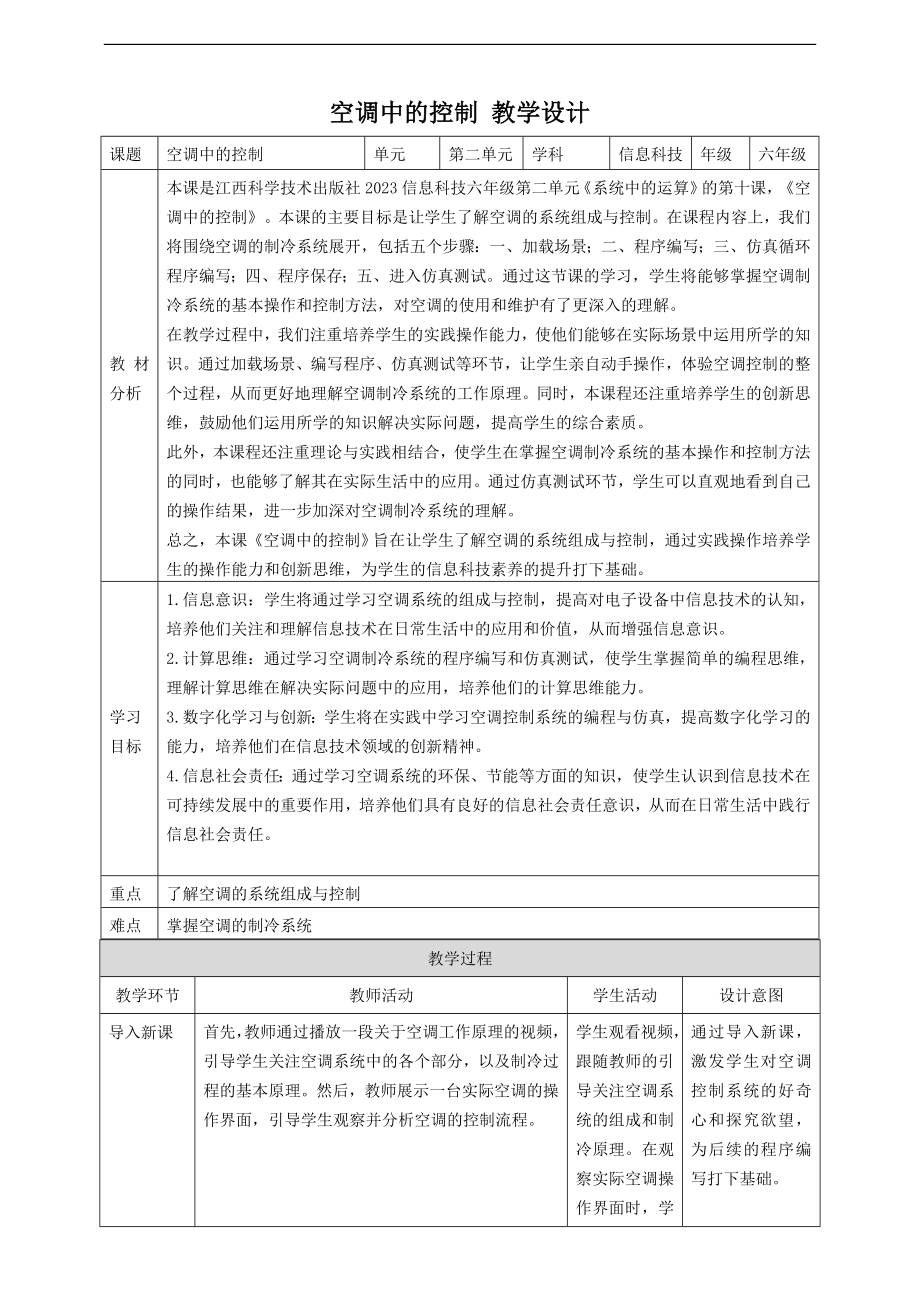

24秋新教材教科版一年級上冊科學2.1《我們的身體》實驗記錄單.docx  贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar

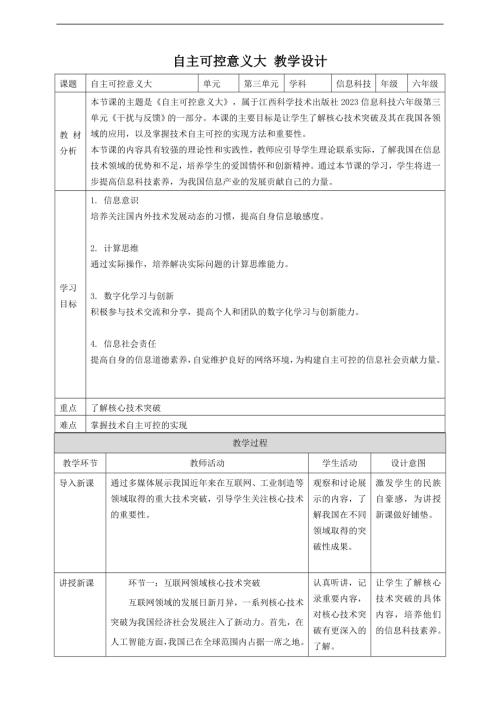

贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar  贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx

贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx  贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx