蘇科版九年級上冊物理教案(全冊教學設計共125頁).docx

蘇科版九年級上冊物理教案(全冊教學設計共125頁).docx

蘇科版九年級上冊物理教案(全冊教學設計共125頁)第十一章第一節杠桿教學設計一、教學目標(一)知識與技能1、能識別出杠桿,2、并能準確找出支點、動力、阻力、動力臂、阻力臂。(二)過程與方法1通過課前、課堂學生動手實踐,得出杠桿的定義。2通過對杠桿的研究,讓學生逐步學會透過現象認識事物本質的方法,培養學生觀察能力和用科學的方法解決問題的能力。培養交流與合作的能力和學習物理的興趣。(三)情感態度與價值觀1通過課堂導入,培養學生愛國主義精神,將學科與人文結合激發學生課外閱讀中國優秀文化著作。增強民族自豪感 2通過從生活中的實例,建立杠桿模型的過程,了解物理學中研究問題的方法。3通過動手實踐,使學生勇于并樂于參與科學探究,增進交流與合作的意識,加強學生之間的相互協作精神。二、教學重難點學生在日常生產和生活中對于一些屬于杠桿的簡單機械已有一定的知識經驗和感性認識,也已經有了一定的掌握工具的能力。通過有關力的知識的學習,對力的知識、物體運動與力的關系、平衡概念等有比較深刻的認識;另外,學生已學會了天平的調節,這些都為學習本節做好了鋪墊。這些對杠桿的認識是感性的,但這些認識可能膚淺、片面,甚至錯誤。因此,在教學中教師要鼓勵積極地去觀察、討論、猜想、探究,從中歸納出杠桿的特征杠桿知識是前面幾章力學知識的延續,也是學習滑輪和輪軸等簡單機械的基礎。教學的重點是杠桿的五要素中力臂畫法。突出教學重點的關鍵是要引導學生完成力臂畫法,本節的教學難點是畫杠桿的力臂。為了使學生能較準確地畫力臂,教師有必要講清力臂的概念,但課堂上不宜花費過多的時間訓練,否則會影響本節重點的教學。重點:杠桿的力臂。難點:杠桿示意圖中動力臂和阻力臂的畫法。三、教學策略在本節課的教學活動中,首先通過課題導入體現立德樹人的思想,對學生進行愛國主義教育,閱讀中華優秀作品,增強民族自豪感。教師事先布置課前動手實踐利用生活中的工具,要利用學生已有的知識和經驗,從學生生活中熟悉的許多屬于杠桿的工具入手,通過學生動手操作、主動觀察、分析,從而抽象出杠桿概念。教學要體現“從生活走向物理”,從“物理走向生活”的基本理念,盡量貼近學生生活,使學生體驗到生活中無處不在的物理知識,從而激發起學生學習的興趣,讓學生在學習科學的研究方法的同時,培養學生的探究精神、實踐能力及創新意識。四、教學資源準備多媒體設備、剪樹枝剪刀、魚竿、牙簽、大剪刀、鉗子、大鑷子、羊角錘、起子、釘有釘子的木板、未啟封的飲料、抽水機模型。五、教學過程教學環節教師活動學生活動設計意圖導入新課(5分鐘左右)四書五經是中華民族最珍貴的精神財富,請同學們思考四書五經指哪四書、五經?在論語中有這樣一句名言“工欲善其事,必先利其器”,學生思考器及全句含義。 欣賞短視頻大國重器,介紹人與機械的關系,問渠哪得清如許 為有源頭活水來。我們要在繼承中創新發展。討論,交流思想,并踴躍回答,說出自己的看法。創設人文情景活躍課堂氣氛,激發愛國激情、民族自豪感。引入課題新課教學杠桿的定義(約15 分鐘)1、 師生合作演示:用剪樹枝剪刀剪斷樹枝。2、 教師演示:魚竿釣魚。3、 組織觀看課前錄制視頻:啟子其起瓶蓋;羊角錘拔釘子;鉗子剪鐵絲;核桃夾夾核桃。討論總結以上活動共同特點。4、 舉例杠桿實例。5、 感知人體杠桿。杠桿定義:一根在力的作用下可繞一固定點轉動的硬棒稱做 杠桿師生展示剪樹枝觀看視頻小組合作討論以上活動的共同特點;例舉生活中的杠桿;感知人體杠桿。物理知識源于實際,有服務于實際;增強學生動手動腦能力;在生活中貫穿物理知識。杠桿五要素(約15 分鐘)首先組織學生閱讀課文與杠桿五要素相關的內容。利用課件介紹五要素。板書魚竿。組織練習完成魚竿力臂畫法及人體前臂力臂畫法。記憶杠桿五要素,觀看課件會畫杠桿力臂,練習杠桿力臂畫法。對力臂畫法總結并發表自己見解培養學生自主學習能力,合作學習能力,增強學生用物理語言描述能力。自信。結束(約5分鐘)阿基米德豪言壯語“給我一個支點和一根足夠長的杠桿,我就能撬動整個地球。”教師引導鼓勵學生在學習、生活中擁有自信,以自信的品質面對生活,學習。不但進取。發表感言:自信培養學生優秀的品質11.1杠桿(2)教學目標【知識與技能】1理解杠桿平衡的條件,并能用它分析解決簡單的有關杠桿平衡的問題。2知道杠桿的種類以及各種杠桿的特點。【過程與方法】1經歷探究杠桿平衡條件的過程,理解杠桿平衡的條件,并能用它分析解決簡單的有關杠桿平衡的問題。2讓學生自己動手實踐,知道杠桿的種類以及各種杠桿的特點。【情感態度與價值觀】1通過了解杠桿的應用,進一步認識物理學是有用的,提高學習物理的興趣。2了解機械使用的歷史發展過程。認識機械使用對社會發展的作用。教學重點:探究杠桿的平衡條件教學難點:理解杠桿的平衡條件教學策略:討論歸納法 實驗探究法 媒體選擇:多媒體教學過程:一、提出問題,引導探究借助投影提出問題激發學生學習的興趣,引導學生探索杠桿平衡的條件。思考:在使用桿秤時,什么時候開始讀數?二、探究杠桿平衡的條件。(學生分組實驗)(一)提問:如圖所示的一個平衡支架,在支點左端第三格處掛有兩個鉤碼,要使支架平衡,支點右端在什么位置掛幾個鉤碼?思考回答提問:你能想出幾種方法?從中你能發現什么規律?提示:畫一畫動力、動力臂、阻力、阻力臂。你能發現什么?引導學生初步形成直覺:杠桿平衡的條件與動力、動力臂、阻力、阻力臂有關。提問:那么杠桿平衡時它們之間有什么樣的關系呢?鼓勵學生積極發言。(二)實驗準備學生思考:1.杠桿的平衡可能與哪些因素有關?2.實驗需要測量哪些物理量?3.實驗需要哪些實驗器材?(三)完成實驗根據課本實驗步驟完成實驗學生思考并討論:1.如何調節平衡螺母,使杠桿在水平位置平衡?2.實驗時,使杠桿在水平位置平衡的目的是什么?在杠桿的左端的不同位置,掛上不同數量的鉤碼,在杠桿的右端用彈簧測力計在不同的位置拉杠桿,使杠桿處于平衡位置,記下所有示數。填入下表。次數F1/NL1/cmF2/NL2/cm123(四)討論交流 得出結論根據學生討論發言板書:動力動力臂阻力阻力臂。F1L1=F2L2(五)深化理解問題思考:古希臘學者阿基米德曾說“給我一個支點,我可以撬動地球。”那么他能成功嗎?(學生討論分析)三、杠桿的分類根據杠桿的平衡條件分析:動力臂變化后,觀察動力的大小變化,。從而得出一個結論:若L1=L2,則F1=F2;若L1L2,則F1F2。得出結論(1)省力杠桿:L1L2,F1F2,省距離例:釣魚桿、人的前臂、縫紉機踏板、筷子、鑷子、船槳、理發剪刀等(3)等臂杠桿:L1=L2,F1=F2,不省也不費距離。例:天平等來四、課堂練習1一根杠桿,動力臂和阻力臂之比為32,要使杠桿平衡,則動力與阻力之比為_________。2.某杠桿的動力臂是阻力臂的5倍,若動力為10N,要使杠桿平衡,則阻力為___ ___。3鍘刀鍘草時,動力臂長60cm,阻力臂長15cm,動力為20N,草對鍘刀的阻力為多大?4下列工具中屬于省力杠桿的有_____________:屬于費力杠桿的有____________,屬于等臂杠桿的有___________A.筷子 B鍘刀 C定滑輪 D理發剪刀 E汽車方向盤 F天平 G.扳手 H釣魚桿 I老虎鉗 J縫紉機腳踏板五、課堂總結1.杠桿平衡條件.2.杠桿分類的依據是什么?六、教學反思在設計本節課時,我從生活實際入手,以問題為切入點,以學生為主體,完成對知識點的復習,使學生養成自覺運用物理知識解決實際問題的習慣,感受物理知識與生活的聯系,培養學生的能力與技巧。在授完這節課后,認為本節課有不少成功之處和值得吸取之處,為了今后能更好的進行教學工作,現對本節課的上課情況反思如下:1、能充分應用多媒體的優勢進行直觀教學和知識再現。例如:在引入杠桿的平衡條件時,先在屏幕上出現一個生活中常見的杠桿(桿稱),使學生看了就能夠從生活實際了解杠桿如何才能平衡;在探究杠桿的平衡條件實驗時,通過多媒體再現了實驗的裝置和探究的過程。通過直觀教學能使學生很容易就接受所學的知識,并能在腦海里留下深刻的印象,從而也就克服了過去的純概念式教學的不足。2、能很好的調動學生積極性,把課堂交給了學生,充分體現學生的主體地位。以學生討論、學生集體回答和學生單獨回答為主貫穿整個課堂,調動了學生學習的積極性。5、本節課的不足之處有:在教學的過程中不夠大膽的讓學生回答:例如在點評學生的隨堂練習和從生活走向物理的環節,只讓學生在座位上回答問題,應該讓學生到講臺上來點評效果會更好。在杠桿平衡條件的拓展延伸中,所選擇的問題不是最好。11.2 滑輪 教學設計 教學目標:知識與技能:科網Z科1.初步認識定滑輪和動滑輪,了解兩滑輪在生活和實際中的應用。2.明確定滑輪和動滑輪的實質是變形杠桿。來源:學_科_網3. 知道定滑輪和動滑輪組合在一起使用可以組成滑輪組,達到既省力又能改變力的方向的目的。過程與方法:1.通過觀察,了解定滑輪和動滑輪的結構。2. 通過探究,了解定滑輪和動滑輪的特點m情感、態度價值觀1培養學生科學探究能力、觀察能力、概括總結的能力。2.通過本節的學習,初步了解透過現象看本質的思想方法。教學重點:定滑輪和動滑輪的特點及它們的實質教學難點:1.動滑輪的瞬時支點的確定方法。根據設計要求,連接滑輪組的繞繩方法。教學流程:新課引入(復習引入)1、杠桿的平衡條件。____________________________________________________2、 杠桿分為那幾類?各類杠桿的特點是什么?_____________________________二:探究新知:1。開放性活動,討論“如何把木料運上樓”?、你在生活中哪些地方見過滑輪?你知道它們起到什么作用嗎?新課教學:定滑輪和動滑輪的特點一、初步認識滑輪1提出問題:如何把木料運到樓上?做一做:選擇合適的器材做一個模型,試一試能否實現自己的設想。2介紹滑輪的結構:主要部分是能繞軸轉動的輪子。觀察使用時的情景:a.使用時滑輪軸的位置固定不動;這種滑輪稱為定滑輪;b.使用時軸的位置隨被拉物體一起運動,這種滑輪稱為動滑輪。3.請學生舉出生活和生產中應用滑輪的實例,并指出分別是哪一種滑輪。4.說明滑輪是一種簡單機械。二、探究使用定滑輪的特點旗桿頂端的滑輪、塔吊提起重物時下端的動滑輪、電梯上的滑輪等。圖甲圖乙1按圖甲所示方式組裝定滑輪。2在它的左側掛鉤碼,右側豎直向下拉彈簧測力計,觀察比較彈簧測力計示數與鉤碼所受重力的關系。(將實驗數據記錄在表中)3改變彈簧測力計拉力的方向,再進行觀察和比較。4改變鉤碼的個數,重做上述實驗。實驗次數鉤碼所受的重力F2/N彈簧測力計的示數F1/N1235分析表中的數據,得出的結論是:使用定滑輪不能省力,但可以改變動力的方向。三、探究使用動滑輪的特點1按圖乙所示方式組裝動滑輪。2豎直向上拉彈簧測力計,使鉤碼保持平衡態,讀出彈簧測力計示數,并思考這個示數與鉤碼所受重力的關系。(將實驗數據記錄在表中)3改變鉤碼的個數,重做上述實驗,進行觀察和比較。實驗次數鉤碼所受的重力F2/N彈簧測力計的示數F1/N1234分析表中的數據,得出的結論是:使用動滑輪能省一半力,但不能改變動力的方向。補充實驗:改變彈簧測力計拉力的方向,再進行觀察和比較。可以發現,當彈簧測力計斜向上拉時,拉力的示數會變大。四、滑輪組1定義:將定滑輪和動滑輪組合在一起的組合裝置稱為滑輪組。2特點:既能省力又能改變力的方向重物和動滑輪的重力由幾段繩子承擔,提起重物所用的力就是物重的幾分之一。五、簡單滑輪組的設計與組裝組裝口訣:單從動,雙從定,從里向外繞。例:按照要求組裝下列滑輪組。(動滑輪自重不計)用G/2的力提起重物;用G/3的力提起重物。拓展延伸:1工廠為了搬運一個笨重的機器進車間,某工人設計了如圖所示的四種方案(機器下方的小圓表示并排放置的圓型鋼管的截面),其中最省力的方案是 ( )2. 如圖所示,用滑輪按甲、乙、丙三種方式拉同一重物在相同的水平面上做勻速直線運動,拉力分別為F1、F2、F3,比較它們的大小,其中正確的是 ( )AF1=F2=F3 BF1F2F3CF1F3F2 DF3F1F2當堂總結:1回憶杠桿的五個要素,找出定滑輪支點,確定其動力臂和阻力臂的大小關系。2請學生根據以上分析,解釋為什么斜著拉動重物時,拉力的大小不變。3得出結論:定滑輪實質是一個等臂的杠桿。4找出動滑輪的支點,強調這是一個瞬時支點,拉力的方向一定要豎直向上,確定其動力臂和阻力臂,并比較其的大小關系。(動力臂是阻力臂的2倍)5請學生進一步分析,解釋為什么斜著拉動重物時,拉力的大小會變大(動力臂變小)。6得出結論:動滑輪實質是一種能省力的杠桿。7.滑輪組即能省力,又可以改變力的方向。板書設計:11.2滑輪1.定滑輪實質是一個等臂的杠桿。2. 動滑輪實質是一種能省力的杠桿。3. 滑輪組即能省力,又可以改變力的方向作業:教學反思:第十一章 簡單機械和功 第三節 功教學目標:1、知道力學中的功的含義。2、理解力學中做功的兩個必要的因素。3、理解功的計算式和單位,會用公式進行簡單計算。教學重點:功的概念和物體做功的兩個必要條件;運用公式進行簡單的功的計算。教學難點:理解功的計算式和單位,會用公式進行簡單計算。正確判斷力是否對物體做功。會用功率的公式進行簡單的計算。教學器材:斜面、小車、砝碼、木塊、彈簧測力計、刻度尺教學過程:一、復習,知識準備1、力的三要素是什么? 2、水平推箱子,推力方向怎樣?3、向上提箱子,拉力方向如何? 4、重力的方向如何?二、引入新課依日常生活中一些做:“工”和“功”的例子。引入新課并啟發學生區分“工”與“功”,進一步得出做功的兩個必要因素。三、新課教學1、力學里所說的功包括兩個必要的因素:(1) 作用在物體上的力。 (F)(2) 物體在力的方向上通過的距離。 (S)2、舉例幾個不做功的例子:(1)物體沒有受到力的作用,但因為慣性通過一段路程,也就是沒有力做功。如在光滑的水平冰面上,一物體由于慣性做勻速直線運動。沒受力。(2)物體受到力,但沒有移動距離,即通過的路程為零。如一人用很大的力推一輛汽車,汽車沒移動,推力對物體沒有做功。(3)物體受到力的作用,也移動了距離,但移動的距離不是在力的方向上移動的。如手提一桶水在水平地面上行走,提桶的力沒有對桶做力。3、功的計算,功等于力跟物體在力的方向上通過的距離的乘積。(1)功的計算式:W=FS(2)功的單位:焦耳,1焦=1牛米。(3)功的大小與作用在物體上的力成正比,跟物體通過的距離成正比。4、1焦耳的物理含義:在1牛頓力的作用下,物體在這個力的方向上通過的距離是1米。四、例題例1.下列四種情境中,人對物體做功的是A提著水桶在水平地面上勻速前進B舉著杠鈴原地不動C用力搬石頭但沒有搬動D推著小車前進精析:判斷一個力對物體是否做功,必須同時滿足兩個必要的因素,一是作用在物體上的力;二是物體在力的方向上通過的距離。例2一列火車以20m/s的速度在平直的軌道上勻速行駛,整列火車受的阻力是9104N,問這列火車行駛1min火車做了多少功?精析:解此題時,首先注意火車做勻速直線運動,因此火車的牽引力和阻力是一對平衡力,則F=f,另外距離可以利用S=vt來求,最后可用公式W=Fs求出火車在這段距離中所做的功。全解:由V=S/t得,S=Vt=20m/s60s=1200m根據:W=FS得W=FS=fs=9104N1200m=1.08108J點評:本題不僅訓練了功的計算,而且訓練了由物體的運動狀態來確定物體受力情況的思維過程。五、練習。六、小結及作業。四、功率教學目標(1)、知道功率的概念和功率 是表示做功快慢的物理量。(2)、結合實例理解功率的概念并用P=W/ t進行解題。(3)、正確理解公式P=Fv的意義,知道什么是瞬時功率,并能用其解決相關問題。教學重點1理解功率的概念。2知道功率的種類及其計算。教學難點1功率的表達式P=Fv的物理意義和運用。情感態度與價值觀具有對科學的求知欲,樂于探索自然現象和日常生活中的物理學道理,有將科學技術應用于日常生活、社會實踐的意識。教學過程(一)、復習、引入新課提問:復習上一節所學習的主要內容,重點是功的概念和功的物理意義。師:1、提問:復習上一節所學習的主要內容,重點是功的概念和功的物理意義。2、創設情景問題交流:(1)一臺甲起重機在1 min內把1噸的貨物勻速提升了10m,另一臺乙起重機在30 S內把1噸的貨物勻速提升了10m.。兩臺起重機哪臺做的功多? 兩臺起重機哪臺做的功快?思考:你是用什么方法比較它們做功快慢的?(2)一臺甲起重機在30 S內把1噸的貨物勻速提升了10m,另一臺乙起重機在30 S內把1噸的貨物勻速提升了5m.。兩臺起重機哪臺做的功多? 兩臺起重機哪臺做的功快?思考:你是用什么方法比較它們做功快慢的?學生:做功快慢的比較有兩種方式:(1) 比較完成相同的功所用的時間(2) 比較在相同的時間內所做的功說明:對學生提出的各種方案可能有問題或不完整,教師應鼓勵學生在交流中補充完善自己的認識。教學中注意引導學生類比如“速度”、“加速度”概念的定義方法,體會比值法定義功率概念。(二)進行新課一、功率1定義:功W與完成這些功所用時間t的比值叫做功率。 (板書)2定義式:P=W/ t (板書)上式是功率的定義式,也是功率的量度式,P與W、t間無比例關系,做功的快慢由做功的物體本身決定。3物理意義:表示物體做功快慢的物理量。 (板書)4單位:(板書)教師請一位同學正確地說出定義式中各個字母所表示的物理量及其單位。國際單位:瓦特(w),常用單位:千瓦(kw)或焦耳/秒(J/s)(板書)W功單位:焦耳(J)做功所用時間單位:秒(s)換算關系:kw = 1000 ww=J/s(板書)說明:用已知物理量的比值定義新的物理量,是建立物理概念常用的方法。使用該方法能夠進一步揭示和表述被探究對象的某些物理性質及變化規律,像我們已經研究過的速度、加速度等物理量就是用這種方法來定義的。根據這一公式求出的是平均功率,同時這個公式變形后給我們提供了一種求功的方法:W=Pt。特別提示:功率的定義式P=W/ t,適用于任何情況下功率的計算。此功率表達式用于求某個過程中的平均功率,但如果取時間t足夠小,也可以表示瞬時功率,這與瞬時速度的定義式是一樣的。5. 功率是標量,只有大小沒有方向,它的正負的意義與功德正負的意義相同。(板書)6. 一些常見機械做功功率(1)汽車發動機5104 W15104 W (2)摩托車約2103 W(3)噴氣客機約2108 W (4)人心臟跳動的功率1.5W左右(5)火箭的發動機約11013 W (6)萬噸巨輪106W以上(7)藍鯨游動的功率可達350kW (8)人的平均功率約1102 W(9)優秀運動員短時間內的功率可達1000W機車起動過程中,發動機的功率指牽引力的功率而不是合外力或阻力的功率。7. 教師活動:提出問題:力、位移、時間都與功率相聯系,請同學們用學過的知識推導出功率與速度的關系式。學生活動:思考老師提出的問題,推導功率與速度的關系式。點評:培養學生推理能力。公式P=Fv,即力F的功率等于力F和物體運動速度v的乘積。(勻速運動時常用)8、教師:汽車以額定功率在平直公路行駛時,若前方遇到了一段較陡的上坡路段,汽車司機要做好什么調整,才能確保汽車駛到坡頂?為什么? 預測學生的回答可能有:(1)加大油門,汽車可順利行駛到達坡頂。(2)汽車要換檔,才能順利行駛到達坡頂。師生共同分析:(1) 根據P=Fv知,汽車以額定功率行駛,因遇上坡路段,汽車所需的牽引力增大了,若要保持行駛速度不變,這是不可能的;加大油門,只會增加發動機的輸出功率(超過額定功率),發動機將因超負荷而過熱損壞。(2) 這是一種正確的操作方式,當司機將發動機的速度檔位調低后,速度減小了,牽引力加大了,只要牽引力足夠,汽車便可順利上坡。教師根據課堂需要還可以提出一些問題讓學生進一步討論,如:汽車上坡的時候,司機常用換擋的方法來減小速度,為什么?由P=FV得出結論:(a)P一定時,F與V成反比(b)V一定時,F與P成正比(c)F不變時,P與V成正比課堂練習1.下列關于功率的說法中錯誤的是()A.功率大的機器做功不一樣 B.完成相同的功,用時越少,功率越大C.做功越多,功率越大 D.相同時間內做功越少,功率越小2.質量的物體,在水平力的作用下,在光滑的水平面上從靜止開始運動,運動時間,求:力在內對物體所做的功; 力在內對物體所做功的平均功率課題:機 械 效 率 課型:新授課課標分析知道機械效率,了解提高機械效率的途徑和意義。測量某種簡單機械的機械效率。了解人類使用機械的歷史發展過程,了解機械的使用對社會發展的作用。在教學過程中,課程標準起著指向的作用,是我們教學的綱領性文件。設計思路本節課從貼近學生生活和所熟悉的現象入手,充分利用學生已有的生活經驗和學習中獲得的體驗,幫助學生建立有用功、額外功和總功的概念,認識機械效率的物理含義。然后學生親自測量滑輪組的機械效率,加深對機械效率的理解。教材分析本節主要包括“有用功、額外功和總功、機械效率和測量滑輪組的機械效率”三大方面的內容,它是學生在學習“功”和“功的原理”的基礎上進行的,是“測量滑輪組的機械效率”這一實驗的基礎;所以本節在本章教材中處于非常重要的地位,對學生今后參加社會實踐具有非常重要的指導意義。學情分析1、學生已有一定的探究經驗和方法;2、學生對杠桿、滑輪、斜面等機械有一定的認識;3、對功的概念剛剛認識;4、學生可能把機械效率和功率、做功的多少、省力等問題混淆;5、學生對什么是有用功、什么是額外功、什么是總功,沒辦法確定,特別是對有用功的理解出現偏差,這是導致機械效率的計算出現錯誤的主要原因。教學目標知識與技能知道有用功、額外功和總功的含義,知道它們之間的關系。理解機械效率的概念,能結合具體實例認識什么是有用功、額外功和總功,計算機械效率。過程與方法經歷探究測量滑輪組的機械效率過程,通過探究,培養學生擬定簡單的科學探究計劃和實際方案的能力。情感態度與價值觀關注生產、生活中各種機械效率,具有用機械效率評價機械的意識。通過探究活動,進行交流與合作,培養學生嚴謹求實的科學態度和團結協作的科學精神。教學方法小組討論法,自主學習法,實驗探究法等。教學重點能結合實例認識什么是有用功、額外功和總功;理解機械效率的概念,會利用公式= w有/ w總進行相關的計算。教學難點探究測量滑輪組的機械效率及影響機械效率的因素。教 學 過 程教學環節師生活動設計意圖引入新課建筑工地上有一堆沙子,要把這堆沙子運到三樓,你有哪些方法?請同學們思考討論,將討論結果記錄下來,看哪一組同學想的辦法最多?學生分析、思考,在復習舊知的基礎上納入新知。激發興趣,使學生樂于參與。使知識順利遷移。新課教學一、有用功、額外功、總功學生通過多媒體展示三種辦法,并組織學生討論:1、在把沙子從一樓運上三樓的過程中,每種方法中各對哪些物體做了功?2、無論他采取哪種方法都必須做的功是他對什么做的功?3、在幾種不同的方法中他不愿做但又不得不做的功分別是什么?學生觀察、思考、計算并進行比較。教師在此基礎上,結合具體情境,引入有用功、額外功、總功的概念,并板書。聯系生產、生活實際,舉出實例,試著分析其有用功、額外功和總功。學生聯系實際,思考、交流。通過學生討論、思考、比較、分析引出有用功、額外功、總功并獲得三者之間關系的信息。培養學生的合作意識,運用所學知識分析解決新問題的能力。培養學生分析歸納能力和語言表達能力。培養學生發散思維能力,分析問題和解決問題的能力。想想議議討論交流合作探究二、機械效率(一)、機械效率的概念、公式在剛才所列的三種運沙方法中,你認為哪種方法最好?哪種方法最差,為什么?學生分析比較,認識到有用功相同時,額外功越少越好。教師引導即有用功在總功中占的比例越大越好,有用功跟總功的比值叫機械效率。通過多媒體展示簡單機械做功時的圖片。討論、分析有用功占總功的比例概念:有用功跟總功的比值公式:= w有/ w總(二)、機械效率的一些特征組織學生討論:1、機械效率有單位嗎?2、為什么機械效率總是小于1?3、用小數和百分數來表達機械效率,你認為那種表達更好?學生分析解答,小組間大膽猜想,交流。機械效率的三個特征:沒有單位總小于1用百分數表示(三)提高機械效率的途徑通過多媒體展示起重機工作時的圖片討論、分析、得出結論。途徑有三條:1)減輕機械自重2)減小機械間的摩擦3)允許情況下增加物重(四)例題部分通過多媒體展示例題:起重機把質量0.5噸的重物提高4m。如果額外功是9600J,起重機做的有用功是多少?總功是多少?機械效率是多少?起重機在哪些方面消耗了額外功?1)組織學生分析、討論、計算2)展示學生解題過程3)總結、評價三、探究測量滑輪組的機械效率組織學生討論尋找實驗方案,分析實驗過程、進行實驗、分析數據、得到結論。通過多媒體顯示下列問題:提出問題:怎樣測量滑輪組的機械效率?探究方案與實驗設計包括:1)實驗原理:= w有/ w總=Gh / Fs2)實驗器材:學生設計實驗,選用實驗器材3)實驗裝置圖:學生動手組裝滑輪組,由于時間的限制,教師要求本次實驗勻速向上拉動彈簧測力計,另一種情況勻速向下拉動以后再測量。4)需測物理量:G、h、F、s5)學生自主設計實驗記錄表格,教師引導設計實驗表格,可改變鉤碼的質量,多次進行實驗。6)進行實驗,收集數據,學生展示實驗數據,小組派代表填寫到黑板上。7)分析和論證,由小組代表分析實驗數據,并進行計算。8)評估與交流小組討論:在三次實驗中測得的機械效率一樣嗎?分析實驗數據,看看影響機械效率的因素有哪些?引入機械效率概念公式進一步理解機械效率的概念知道機械效率是機械性能的重要標志之一,提高機械效率有重要的經濟意義。意在讓學生練習機械效率公式的應用、使學生加深認識有用功和總功的概念。教師強調規范計算題解題格式,正確引導。要求明確具體。意在讓學生學習測量滑輪組的機械效率。通過測量滑輪組的機械效率加深對機械效率的理解。讓學生通過實驗探究,培養嚴謹求實的科學態度和團結協作的科學精神。通過實驗探究,驗證自己的猜想,培養學生相信科學、尊重科學的良好品質。課堂小結請同學們談談本節課的收獲?通過“學到了什么”這一欄目對本節內容進行小結:包括對有用功、額外功和總功的認識,加深對機械效率的理解,影響機械效率的因素及提高途徑,測量滑輪組的機械效率等。培養學生歸納、總結知識的能力布置作業針對不同層次的學生,布置不同的作業使每位學生都得到快速發展。板書設計第3節 機 械 效 率一、1、有用功:必須做的功,用w有表示2、額外功:非我們需要但又不得不做的功,用w額表示3、總功:有用功與額外功之和,用w總表示二、機械效率有用功與總功的比值,用表示公式:= w有/ w總三、實驗探究:測量滑輪組的機械效率實驗原理:= w有/ w總=Gh / Fs 實驗記錄表格(由學生畫到黑板上)教學反思本節主要講述有用功、額外功、總功與機械效率等方面的內容。前面已經學習了簡單機械和功的基本概念以及功的原理,而引入這些物理概念的目的就在于研究機械做功與機械效率的問題。初學“機械效率”,往往對這些概念陌生難懂,思維不通、前后矛盾,甚至分析實際問題中把有用功、額外功、總功弄混淆。想要學生理解機械效率的物理含義以及計算機械效率,就必須使學生分清楚哪部分功是有用功,哪部分功是額外功,或者哪個力做的功是有用功,哪個力做的功是額外功,哪個力做的功是總功。本節教學設計中有用功、額外功、總功所用時間較多。機械做功以及機械效率與實際生活聯系比較密切,應從學生熟悉的實例出發引導學生進一步的思考,發現問題,然后通過實例分析揭示問題的本質,所以本節課教學設計應當注重更多地和生活實際相聯系,讓學生通過學習明確機械的使用就是為了代替人力做功,鼓勵學生認真了解和認識身邊的機械,而且在教學過程中介紹了各種各樣的機器,調動了學生自主學習的積極性和主動性,激發了學生學習的積極性,教學設計注意體現物理學的價值,提高學生理論聯系實際、解決實際問題能力,在教與學過程中促進學生科學的價值觀和世界觀形成。通過剖析額外功產生的原因,從而了解提高機械效率的辦法和途徑,認識機械效率的高低是反映機械性能優劣的重要指標之一。提高機械效率對當今社會能源短缺這種局面具有重大的意義,同時也突出體現生活中的物理,讓學生體驗到物理現象就在身邊,物理知識不僅有趣,而且還是很有價值的。我在教學中,引導學生提出問題后,讓學生擬訂簡單的科學探究計劃和實驗方案,獨立完成探究過程。讓學生通過實驗探究,培養交流與合作精神,通過實驗來驗證自己的猜想,培養了學生相信科學、尊重科學的良好品質,培養了學生的創新思維能力和動手能力。探究完滑輪組機械效率之后,引入滑輪組省力情況與其機械效率的關系,讓學生能辯證的看問題,樹立科學的世界觀與人生觀。另外,通過學生對“你還想知道有關滑輪組的哪些方面的問題”,通過老師的答疑,使學生能把實驗結論與理論分析結合起來,更進一步的理解所學的知識。培養學生的分析問題能力,以及實事求是的科學態度。同時,后面通過發散教學,把機械效率遷移到日常生活中的很多事情,比如燒水的效率,用電的效率,以及工作效率,辦事效率,甚至學習效率,讓學生知道無論什么都有一個效率問題,效率就是時間,效率就是生命,讓學生理解提高效率的重要性。所用課程資源多媒體展示臺、方座支架、滑輪(兩個)、彈簧測力計(5N)、鉤碼(200g*3)、刻度尺、細線等各25套。創新點機械效率是八年級物理人教版第十二章第三節,也是力學最后一節,是八年級物理知識的重點,也是初中力學重要內容。通過功的學習,學生已經知道了功的原理:使用任何機械都不省功,通過本節課的實驗探究加深了對這句話的理解。本節課是物理知識與生活聯系的典例,是一節集物理現象、物理概念、物理規律于一體的課,本節課為學生提供了實驗探究,學生分組親自動手組裝滑輪,設計探究方案,設計實驗數據表格,分組討論,分析數據等。在日常的生產和生活中,我們做任何事情都有一個效率問題,現代社會是一個講效率的社會,時時、事事都要求高效節能。我們在平時的學習與生活中也應如此,培養了學生實事求是的科學態度和團結協作精神,培養了學生實踐能力和創新精神,提高了學生的科學素養。第十三章電路初探之綜合實踐活動設計簡單電路一、教學目標1、知識與技能:了解簡單電路在生活中的運用實例2、過程與方法通過科學探究,增強實踐能力和創新能力3、情感態度與價值觀關注自然與社會,體驗和增強合作、交流意識二、設計思路綜合實踐活動是以發展學生的綜合實踐能力、探究能力和創新能力為主的課程。它是在教師的引導下學生自主進行的學習活動,是開放的、動態生成的。本實踐活動通過真實情境引入課題,引導學生由淺入深、由簡單到復雜,一步步地設計出病房呼叫、選答器、簡易交通信號燈等電路,從而體現“從生活到物理,從物理到社會”的課程理念,進一步理解串聯和并聯電路的特點。三、教學重點、難點根據串、并聯電路的特點設計簡單電路四、教學資源教師:多媒體課件、單刀雙擲開關、樓梯燈模型學生:兩人一組,備有電池組一只、小燈泡兩盞、開關兩個、單刀雙擲開關一個、導線若干。五、教學設計1、 探究病房呼叫電路情境:給你一個電源,一只燈泡、一個開關、導線若干,請設計一個最簡

- 關 鍵 詞:

- 蘇科版 九年級 上冊 物理教案 教學 設計 125

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。 關于本文

譯林版五年級上英語Project 1 參考教案.doc

譯林版五年級上英語Project 1 參考教案.doc  譯林版五年級上英語Unit 1 第2課時教學設計.doc

譯林版五年級上英語Unit 1 第2課時教學設計.doc  譯林版五年級上英語Project 2 參考教案.docx

譯林版五年級上英語Project 2 參考教案.docx  譯林版五年級上英語Unit 1 第3課時教學設計.doc

譯林版五年級上英語Unit 1 第3課時教學設計.doc  譯林版五年級上英語Unit 1 第4課時教學設計.doc

譯林版五年級上英語Unit 1 第4課時教學設計.doc  譯林版五年級上英語Unit 1 第1課時教學設計.doc

譯林版五年級上英語Unit 1 第1課時教學設計.doc  譯林版五年級上英語Unit 2知識點梳理+重難點鞏固提優.docx

譯林版五年級上英語Unit 2知識點梳理+重難點鞏固提優.docx  譯林版五年級上冊英語知識點總結+梳理.docx

譯林版五年級上冊英語知識點總結+梳理.docx  譯林版五年級上英語Unit 7 第1課時參考教案.docx

譯林版五年級上英語Unit 7 第1課時參考教案.docx  譯林版五年級上英語Unit 6 第3課時參考教案.docx

譯林版五年級上英語Unit 6 第3課時參考教案.docx  譯林版五年級上英語Unit 4 第3課時參考教案.docx

譯林版五年級上英語Unit 4 第3課時參考教案.docx  譯林版五年級上英語Unit 4 第1課時參考教案.docx

譯林版五年級上英語Unit 4 第1課時參考教案.docx  譯林版五年級上英語Unit 2 第3課時教學設計.doc

譯林版五年級上英語Unit 2 第3課時教學設計.doc  譯林版五年級上英語Unit 2 第1課時教學設計.doc

譯林版五年級上英語Unit 2 第1課時教學設計.doc  譯林版五年級上英語Unit 4知識點梳理+重難點鞏固提優.docx

譯林版五年級上英語Unit 4知識點梳理+重難點鞏固提優.docx  譯林版五年級上英語Unit 1知識點梳理+重難點鞏固提優.docx

譯林版五年級上英語Unit 1知識點梳理+重難點鞏固提優.docx  人民版初中《中華民族大團結》教學課件ppt(全冊打包下載).rar

人民版初中《中華民族大團結》教學課件ppt(全冊打包下載).rar  人民版初中《中華民族大團結》核心素養教案(全冊教學設計打包).rar

人民版初中《中華民族大團結》核心素養教案(全冊教學設計打包).rar  人民版初中《中華民族大團結》3.8 共同繁榮文學藝術 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》3.8 共同繁榮文學藝術 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》3.9共同弘揚中華傳統美德 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》3.9共同弘揚中華傳統美德 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》3.7 共同創造科學成就 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》3.7 共同創造科學成就 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》1.3 中華民族精神 核心素養教案.doc

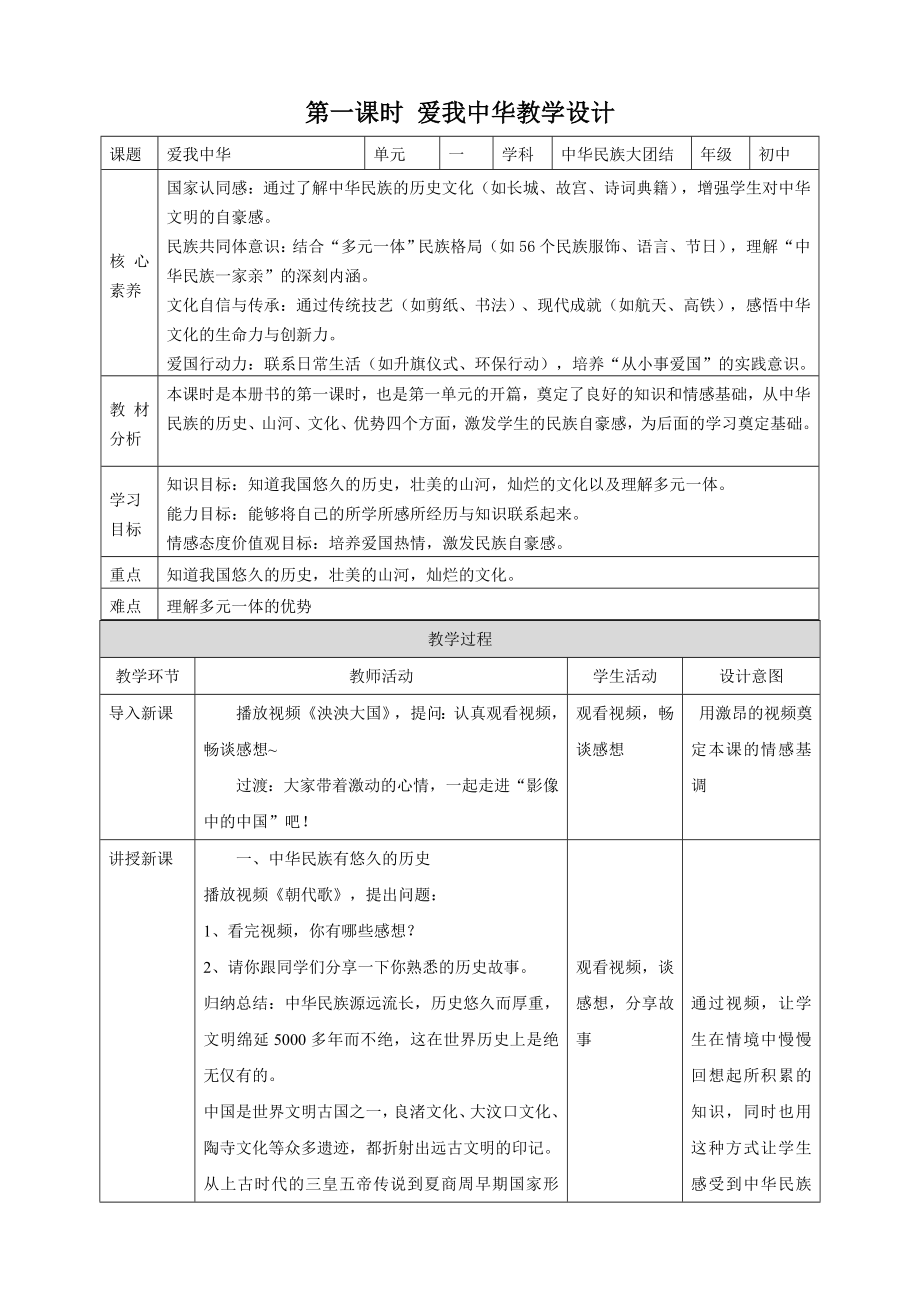

人民版初中《中華民族大團結》1.3 中華民族精神 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》1.1 愛我中華 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》1.1 愛我中華 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》2.4 共同開發建設祖國 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》2.4 共同開發建設祖國 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》4.12 黨的領導 根本保證 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》4.12 黨的領導 根本保證 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》2.6 共同筑牢民族團結基石 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》2.6 共同筑牢民族團結基石 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》2.5 共同保衛偉大祖國 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》2.5 共同保衛偉大祖國 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》4.10 偉大夢想共同追求 核心素養教案.doc

人民版初中《中華民族大團結》4.10 偉大夢想共同追求 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》4.11 團結奮斗繁榮發展 核心素養教案.doc

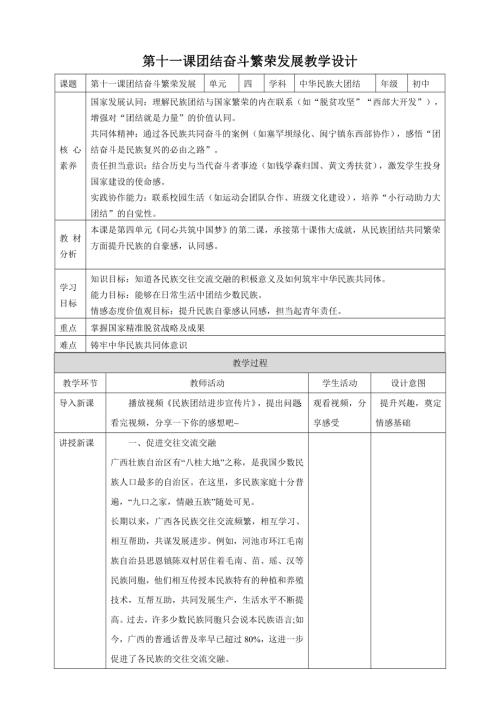

人民版初中《中華民族大團結》4.11 團結奮斗繁榮發展 核心素養教案.doc  人民版初中《中華民族大團結》1.2 中華民族的形成發展 核心素養教案.doc

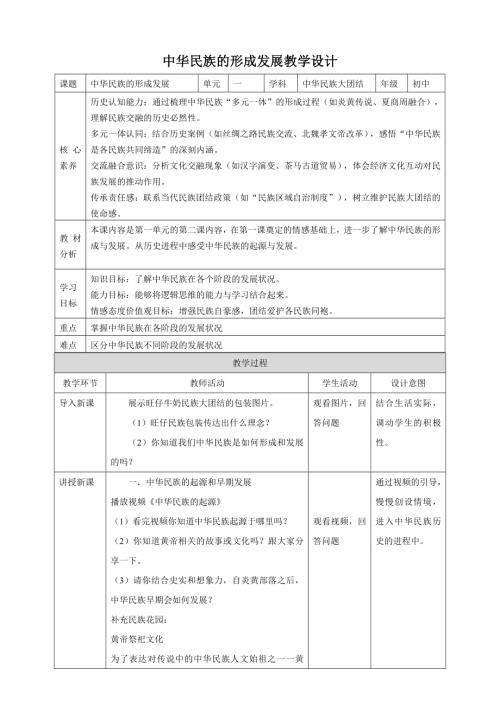

人民版初中《中華民族大團結》1.2 中華民族的形成發展 核心素養教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc