教科版三年級下冊科學教案(全冊教學設計共130頁).docx

教科版三年級下冊科學教案(全冊教學設計共130頁).docx

教科版三年級下冊科學教案(全冊共130頁)運動和位置教學設計【教材分析】運動和位置是三年級下冊物體的運動單元的起始課。本課的教學旨在落實“判斷物體靜止和運動兩種狀態”和“用相對于另一個物體的方向和距離來描述運動物體在某一時刻的位置”兩個科學概念。為加深學生對運動和位置兩個概念的理解,本課安排了三個活動。探究一:判斷運動和靜止,學生通過觀察與討論,利用物體相對參照物位置是否發生變化這一標準判斷物體是靜止還是運動;探究二:用方向和距離描述位置,準確描述物體在某個時刻的位置,建立位置的概念。探究三:我在哪里,學生在公園中利用周圍的建筑描述自己所在位置,實現由理論到實踐的轉化。【學情分析】對于三年級的學生,對運動和位置的概念有著許多生活經驗,但是仍存在不完善甚至錯誤的認識。學生在判斷物體是否運動時,缺少“參照物”的概念,在本課學習中需引導學生利用物體相對于另一個物體是否發生了位置變化來判斷物體是靜止還是運動。另外,學生在描述位置時,根據以往的學習經驗,會使用前后左右、遠近等詞語,還不會用方向和距離準確描述,因此教師需要課堂中應道學生借助工具準確描述位置,規范科學用語。學生在以往的學習中會使用前后左右、東南西北、遠近等描述物體所處位置和方向。在本課中將借助方向盤和軟尺來幫助學生采用“相對于另一個物體的方向和距離”這樣的方法,對于物體某個時刻的位置進行描述。學生通過活動能意識到方向和距離共同決定物體某個時刻的位置。【教學目標】科學概念目標:1.根據參照系,判斷物體靜止和運動的狀態。2.用相對于另一個物體的方向和距離來描述物體在某一時刻的位置。科學探究目標:1.通過交流研討,判斷物體是靜止還是運動。2.借助方向盤、軟尺等工具,準確描述某個物體在某個時刻的位置。科學態度目標:樂于合作交流探究,養成實事求是的科學態度。科學、技術、社會與環境(STSE)目標:初步感知使用工具準確性和便捷性。【教學重難點】重點:根據參照物判斷物體運動和靜止的狀態,用方向和距離準確描述物體的位置。難點:認識參照物,根據參照物判斷物體運動還是靜止。 【材料準備】老師:課件、物體運動視頻資料學生:方向盤、指南針、學生記錄單【教學流程圖】【教學過程】1.聚焦教師提問:我們站在地面觀察時,怎么判斷物體是運動的,還是靜止的?預設:位置有沒有發生變化PPT出示運行的公交上乘客的視頻教師提問:公交車上的人是運動還是靜止的呢?為什么? 預設:是運動的,人跟著車在運動;是靜止的,在車上的位置不變教師活動:今天我們來學習運動和位置。(板書:運動和位置)設計意圖:從“運行的公交上的乘客”導入,從生活情境引入,引發學生對于物體運動和靜止的思考,展示學生的前概念,同時設置疑問,引出“參照物”的概念,為后續學習做鋪墊。2.探索(1)判斷運動和靜止教師引導:有的同學認為車上的人是運動的,有的同學認為是靜止的,你們都是正確的。我們得到的結論不同,是因為選擇的參照物不同。如果一個物體相對另一個物體(參照物)位置發生變化,就是運動的,如果位置沒有變化,就是靜止的。PPT出示運動物體的視頻教師提問:視頻中什么物體在運動?什么物體靜止?你是相對什么物體判斷的呢?學生活動:先小組討論再全班交流。預設:車輛、人相對地面是運動的;建筑相對地面是靜止的。設計意圖:通過探索交流,學生體會到選擇的參照物不同,物體運動或靜止的狀態也不同,逐步形成“參照物”的概念。然后利用簡單的小視頻加深學生對運動和靜止的理解。(2)用方向和距離描述位置出示教室座位圖教師提問:怎么準確描述物體的位置呢?試試描述同學的位置吧。預設:張亮在周明的左邊,李小東在孫芳前面一個座位教師提問:用前后左右來描述方向準不準確呢?有沒有更準確描述位置的方法呢?預設:東南西北教師引導:老師給同學們帶來了兩個好幫手指南針和軟尺,它們能幫助我們準確描述位置,你們想試試嗎?教師播放實驗操作視頻學生活動:分組實驗, 邊操作邊記錄,并嘗試用“我在_____(參照物)的____方向,距離_____厘米的位置”的句式描述。討論交流:你們是怎么描述自己的位置的呢?(請幾個小組派代表上臺分享)教師小結:在描述位置時,我們往往需要選擇一個參照系,并用相對參考系的方向和距離進行描述。 設計意圖:學生借助方位圖和軟尺,嘗試用方向和距離準確地描述自己的位置,在富有趣味性的體驗活動中,逐漸建立“位置”的概念。(3)我在哪里PPT 出示公園分布的圖片教師引導設問:如果我們和爸爸媽媽外出游玩走丟了,怎么讓媽媽爸爸快速找到我們呢?你能準確描述自己的位置嗎? 學生活動:小組討論,再全班分享。預設:找到周圍的建筑物,用方向和距離描述具體位置。設計意圖:在探索二的基礎上在公園中描述自己的位置。創設貼近生活的情景,讓科學回歸生活,讓科學服務于生活。3.研討教師提問:怎樣判斷物體的運動和靜止? 預設: 一個物體相對于另一物體(參照物),位置發生了變化,說明在運動;位置沒有發生變化,就是靜止。教師提問:怎樣描述自己所處的位置?預設: 選擇參照物,確定自己與參照物的方向,確定自己與參照物的距離。設計意圖:對前面探索活動的總結,科學概念的歸納。4.拓展教師出示情景并提問:一輛汽車從車站出發,向東行駛,因發生故障停在離車站1500米的地方,請用圓點在圖中標出汽車的位置。設計意圖:加強學生對科學概念的理解,利用生活情景再次強化運動和位置的概念。【板書設計(生成)】【學生記錄單設計】運動和位置記錄單班級: 姓名: 小組:1. 用方向和距離描述位置我在________(參照物)的________方向,距離_____厘米的位置我在________(參照物)的________方向,距離_____厘米的位置我在________(參照物)的________方向,距離_____厘米的位置2.我在哪里選定“我”所在的位置,標上“”,并準確描述“我”的位置。我在________(參照物)的________方向,距離_____米的位置我在________(參照物)的________方向,距離_____米的位置我在________(參照物)的________方向,距離_____米的位置各種各樣的運動教學設計【教材分析】各種各樣的運動是三年級下冊物體的運動單元的第二課,學生在第1課初步認識了物體運動的基礎上,深入研究物體的運動形式。本課的教學旨在落實“物體運動形式的多樣性”。為加深學生對運動形式的理解,本課安排了兩個活動。活動一:讓物體運動起來,學生用不同的方式讓物體運動起來,比較運動方式的差異;活動二:貼圓點,觀察記錄圓點的運動軌跡,識別各種各樣的運動。活動二是本課的重點和難點,在物體上貼上圓點,便于學生觀察記錄,發現不同物體或同一物體不同部位運動的差異。【學情分析】對于三年級的學生,對物體運動形式的了解并不深入,本課的重點不是給各種各樣的運動形式分類,而是通過用不同的方式讓不同的物體運動起來,從而讓學生感受運動形式是多種多樣的,如:平動、滾動、振動、擺動等。教材中提示在物體的觀察點上貼上小圓點,一是方便學生觀察記錄,二是幫助學生逐步形成“質點”的概念。【教學目標】科學概念目標:1、知道物體的運動形式是各種各樣的,運動形式可以分類。2、同一物體不同部位可以有多種運動形式。科學探究目標:通過觀察物體的運動,用圖示或文字描述物體的運動狀態。科學態度目標:養成細心觀察的習慣,合作交流,實事求是。科學、技術、社會與環境(STSE)目標:初步感知物體的運動與生活的聯系。【教學重難點】重點:辨別常見物體的運動形式。 難點:記錄物體的運動軌跡,并根據運動軌跡對運動形式進行分類。 【材料準備】老師:課件學生:運動的物體(指尖陀螺、鋼尺、玩具車、陀螺、溜溜球)、圓形貼紙、記錄單 【教學流程圖】【教學過程】1.聚焦教師出示玩具小車教師提問:老師手里有一輛小車,你有辦法讓它運動起來嗎?學生活動: 3名學生上臺演示,讓小車運動起來。 教師提問:這3次小車的運動形式一樣嗎?有什么不同? 預設:不一樣,向前、向后、轉圈教師活動:原來物體的運動是各種各樣的,今天我們就來學習各種各樣的運動。(板書:各種各樣的運動)設計意圖:出示玩具小車,學生用不同的方式讓小車運動起來,激發學生學習的興趣,初步認識物體的運動是各種各樣的,為后續的學習做鋪墊。2.探索(1)用多種方式讓物體運動起來教師提問:除了小車,還有什么物體也能做各種各樣的運動呢?預設:鋼尺、皮球、陀螺教師活動:生活中很多物體都能運動,而且運動是各種各樣的。老師今天給同學們準備了小車、指尖陀螺、鋼尺、陀螺和溜溜球,大家試試用不同的方法讓這些物品運動起來。學生活動:分組實驗,邊操作邊記錄。討論交流:你用了什么方法?物體是怎么運動的?(請幾個小組派代表上臺分享)小結:物體有多種運動方式。(2)貼圓點,觀察記錄物體的運動教師談話:剛才我們讓很多物體運動起來了,現在老師也想讓鋼尺運動起來。教師活動:用手撥動鋼尺教師提問:你能用紙筆描繪鋼尺的運動路線嗎? 可以用箭頭表示運動的方向。學生活動:用紙筆描繪鋼尺的運動路線。(幾個學生代表上臺畫)教師提問:大家畫的一樣嗎?為什么不一樣呢? 預設:觀察的位置不同。教師提問:怎樣更準確地觀察并描述一個物體的運動形式呢?預設:選定一個觀察點教師引導:為了更好地觀察,我們可以在觀察的物體上貼小圓點,觀察并記錄小圓點的運動路線。可以在同一物體的不同部位貼上小圓點,觀察運動路線有什么不同。多媒體播放實驗指導視頻學生活動:分組實驗,邊操作邊記錄。討論交流:小組派代表展示實驗記錄單,并分享實驗發現。教師提問:在同一個物體的不同位置貼上圓點,觀察到的運動路線一樣嗎? 預設:不一樣小結:物體有多種運動方式,同一物體不同部位可以有多種運動形式。設計意圖:本次探究分兩個活動,活動一初步讓學生感受被各式各樣的運動,活動二則通過貼圓點的方式,觀察記錄不同物體或同一物體不同部位的運動路線,發現其中的差異。兩個活動由易到難,讓學生在實驗探究中發現運動的多樣性。3.研討教師提問:根據畫下的運動軌跡,你能對物體的運動形式進行分類嗎?全班交流討論:說出分類標準和理由。小結:物體的運動形式是各種各樣的,運動形式可以分類。設計意圖:通過探究活動,學生知道運動形式是各式各樣的,學生還可以根據運動路線給運動形式分類,主要讓學生知道運動形式可以進行分類,不強求對其分類進行科學的歸納總結。4.拓展PPT出示旋轉木馬上人運動的圖片教師提問:旋轉木馬上人的運動形式是怎么樣的呢?請畫圖表示。預設:上下運動,圍繞軸轉動設計意圖:拓展視野,將課堂知識應用于生活。 【板書設計(生成)】【學生記錄單設計】各種各樣的運動記錄單班級: 姓名: 小組:1. 用多種方法讓物體運動起來,并用線條和箭頭畫出各部位運動的簡單示意圖。物品運動示意圖我的發現:1、物體有 (多種/一種)運動形式。2、同一物體的不同部位可以有 (多種/一種)運動形式。直線運動和曲線運動教學設計【教材分析】本課的學習是建立在學生已經認識到物體的運動形式是各種各樣的,運動形式可以分類的基礎之上。本課的教學,旨在引導學生聚焦到物體的運動路線,認識物體的運動按運動路線可以分為直線運動和曲線運動。為了逐步加深學生對直線運動和曲線運動的理解,本課安排了三個探索活動。探索活動一:觀察并描述物體的運動路線,引導學生初步感知物體的運動路線可以分為直線和曲線兩類,為直線運動和曲線運動的學習做鋪墊。探索活動二:借助直線軌道和曲線軌道擊球,引導學生畫出物體的運動路線,幫助學生逐漸建立直線運動和曲線運動的抽象概念。探索活動三:推球活動,引導學生通過預測、實驗、交流和研討,發現小球在桌面和沖出桌面時的運動路線不同,實現對直線運動和曲線運動從單一到綜合的認知。【學情分析】三年級學生在日常生活中,對物體的運動路線有一定的認識。例如,他們通過觀察能夠發現馬路上行駛的汽車有不同的運動路線。但在描述物體的運動路線時,學生往往采用的是生活化的詞匯,還不會用直線、曲線、直線運動、曲線運動等科學詞匯來描述。另外,在觀察活動中,學生往往只關注物體的個體特征,還不擅長運用從具象到抽象、從單一到綜合的思維模式來描述物體的運動路線。因此,教師在課堂中要注意引導學生規范科學用語;利用好軌道實體模型來幫助學生建構抽象的心智模型;結合生活事例不斷啟發學生的綜合思維等,從而實現學生對直線運動和曲線運動較為深刻的認識。【教學目標】科學概念目標:根據運動路線的不同,物體的運動分為直線運動和曲線運動。科學探究目標:1.用圖示記錄物體的運動路線。2.觀察、描述并判斷物體的運動形式。科學態度目標:1.樂于探究物體的運動形式。2.愿意跟同伴合作探究,能認真觀察實驗現象、及時記錄,并以事實為依據,開展交流研討。科學、技術、社會與環境(STSE)目標:體會生活中物體的運動形式更多的是直線運動和曲線運動的結合。【教學重難點】重點:認識物體的運動按運動路線可以分為直線運動和曲線運動。難點:從具象到抽象,從單一到綜合地對物體的運動路線進行描述和記錄。 【材料準備】直線軌道、曲線軌道、藍色小球、紅色小球、桶或筐。視頻來源:寶安區小學科學微課資源庫 https:/mp.weixin.qq.com/s/BxdTx5MIRJKIcdTt1fEtTg 【教學流程圖】【教學過程】1.聚焦PPT出示立交橋上車來車往的圖片教師提問:物體的運動會有不同的路線。看,馬路上有許多車在行駛,這些車的運動路線有什么不同?預設:馬路上的汽車,有的運動路線是直的,有的運動路線是彎彎曲曲的教師小結:馬路上的汽車有的是在直著走的,我們稱它的運動路線是“直線”;而有的汽車是在拐彎,運動路線是彎曲的,我們則稱它的運動路線是“曲線”。這節課我們就一起來研究直線運動和曲線運動。(板書:直線運動和曲線運動)設計意圖:從“馬路上車來車往” 這一熟悉的生活情境引入,引發學生對于物體運動路線的思考,展示學生的前概念。在揭示本課學習主題的同時,也引出了探索活動中對于更多物體的運動路線的觀察和描述。2.探索(1)觀察并描述物體的運動路線PPT出示運動物體的圖片教師提問:你能描述圖中的過山車、老鷹、臺球、垂直電梯和自動扶梯、掉落的蘋果的運動路線嗎?可以邊描述邊用手比劃出它們的運動路線。學生活動:先小組討論再全班交流,觀察并描述物體的運動路線。預設:臺球、掉落的蘋果、垂直電梯和自動扶梯的運動路線是直線;過山車、老鷹的運動路線是曲線。設計意圖:通過感知并嘗試用“直線”、“曲線”來描述物體的運動路線,引導學生初步體會物體的運動路線可以分為直線和曲線兩類,為后面直線運動和曲線運動的學習做鋪墊。(2)擊球活動出示藍色小球和紅色小球教師提問:你能用藍色球擊中紅色球嗎?(將藍球和紅球放在桌面上,距離約40厘米,請兩名學生上臺嘗試擊球)預設:直接擊球,不容易擊中出示直線軌道和曲線軌道教師引導:老師給同學們帶來了兩個好幫手直線軌道和曲線軌道,它們能幫助我們擊球百發百中,你們想試試嗎?學生活動:分別利用直線軌道和曲線軌道擊球,觀察、比較兩種軌道中藍色球的運動路線,并完成實驗記錄。討論交流:兩種軌道中藍色球的運動路線有什么不同?(請幾個小組派代表上臺分享實驗記錄)教師小結:在直線軌道內運動的小球在做直線運動;在曲線軌道內運動的小球在做曲線運動。設計意圖:在富有趣味性的擊球活動中使學生具體感知物體的運動形式。借助軌道模型,引導學生畫出小球的運動路線,幫助學生將實體模型抽象為心智模型,逐漸建立起直線運動和曲線運動的抽象概念。(3)推球活動PPT 出示推球活動的圖片教師引導設問:用手將小球沿著桌面推出。當小球在桌面上滾動時,它的運動路線是怎樣的?當小球沖出桌面后,它的運動路線又是怎樣的?請同學們先在記錄單上畫出自己的猜想。(完成后請幾名學生上臺分享自己的猜測)預設:小球一直在做直線運動,小球一直在做曲線運動,小球先做直線運動后做曲線運動教師引導:小球究竟會怎樣運動,讓我們通過實驗來驗證一下吧!實驗中,小組同學要分工合作:可由一人推球,其余同學蹲在桌子前進方向的一端的桌角旁,觀察小球在桌面上滾動時、沖出桌面后的運動路線,注意重復實驗并及時進行記錄。學生活動:分組進行推球實驗,觀察并記錄小球的實際運動路線。討論交流:實驗中,你觀察到小球的實際運動路線是怎樣的?(請幾個小組派代表上臺分享實驗記錄)教師小結:小球在桌面上滾動時,是做直線運動;小球沖出桌面后,是曲線運動。設計意圖:活動前的預測、交流,既有利于引發學生的認知沖突,推進課堂環節;也有利于學生在實驗后,基于實際現象對自己的預測進行修正,體會到物體的運動形式也有直線運動和曲線運動的結合,啟發學生用綜合思維的模式來描述物體的運動路線。 3.研討教師總結提問:通過本節課的學習,你能說說根據物體運動路線的不同,物體的運動可以分為哪兩種形式嗎?預設:根據物體運動路線的不同,物體的運動分為直線運動和曲線運動。設計意圖:對前面探索活動的總結,科學概念的歸納。4.拓展教師提問:你能舉例說出你對生活中更多物體運動形式的判斷嗎?設計意圖:將所學科學知識與生活實際相結合,增加感性認識的同時,加強學生對科學概念的理解,使學生認識到物體的運動常常是直線運動和曲線運動的結合。【板書設計(生成)】【板書說明】黑板最下方是學生代表做好的記錄單。其中,左下角是推球實驗的預測記錄,右下角是推球實驗的實測記錄,匯報時用于展示交流,可以同時張貼多份。【學生記錄單設計】直線運動和曲線運動記錄單班級: 姓名: 小組: 1.擊球實驗(1)分別在直線軌道和曲線軌道中用藍色球撞擊紅色球。(2)用線條和箭頭畫出兩種軌道中藍色球的運動路線。(3)在“”出你對小球運動形式的判斷。我發現:小球在直線軌道中做:直線運動 曲線運動小球在曲線軌道中做:直線運動 曲線運動2.推球實驗(1)預測小球在桌面上滾動時、沖出桌面后的運動路線,畫在圖1。(2)用手將小球沿桌面推出,仔細觀察小球的實際運動路線,畫在圖2。(3)在“”出你對小球運動形式的判斷。圖1圖2我發現:小球在沿桌面滾出,到落入桶中的過程中一直做直線運動 一直做曲線運動 先做直線運動后做曲線運動物體在斜面上運動教學設計【教材分析】本課延續了上一節課的內容,繼續對不同物體的運動形式進行觀察和比較,聚焦滑動、滾動、靜止等運動情況,研究不同形狀的物體在斜面上的運動,促進學生進一步理解“運動是物體的基本特點”。本課的設計思路是:先明確物體在斜面上會有不動、滑動、滾動三種情況;再觀察多種物體在斜面上的運動,通過實驗探究和研討交流,發現不同的物體在斜面上的運動情況是不同的,而且和物體的形狀有一定的關系;最后通過將斜面坡度增大的拓展性探究,了解斜面坡度的大小會影響物體運動的快慢,同時指向了后兩課對于速度的研究。【學情分析】通過前面幾課的學習,學生已經對運動有了一定的認識,包括運動和靜止的判斷、運動的不同形式等。對于物體在斜面上會怎樣運動,學生在生活中也有一定的經驗,但這種認識還比較模糊。因此,教師要重在引導學生觀察、描述和比較不同的物體在斜面上的運動,認識物體在斜面上的運動情況及其影響因素,從而使學生對不同形狀的物體在斜面上的運動有較為深刻的理解。【教學目標】科學概念目標:1.不同的物體在斜面上的運動情況是不一樣的。2.物體的形狀和它在斜面上的運動情況有一定的關系。科學探究目標:搭建斜面進行實驗,觀察、描述、比較物體在斜面上的運動情況。科學態度目標:1.關注物體在斜面上的運動情況。2.愿意跟同伴合作探究,能認真觀察實驗現象,以事實為依據開展交流研討。科學、技術、社會與環境(STSE)目標:利用材料,搭建坡度不同、穩定牢固的斜面。【教學重難點】重點:認識不同形狀的物體在斜面上的運動情況是不一樣的,有靜止、滑動、滾動三種情況。難點:觀察、描述、比較物體在斜面上的運動情況,并從中尋找其影響因素。【材料準備】支架、塑料板、多種不同形狀的物體(立方體、小六棱柱、小球、圓柱體、長方體、十二面體)。視頻來源:寶安區小學科學微課資源庫https:/mp.weixin.qq.com/s/jSvFj8fQyge-JRQhc0CLww https:/mp.weixin.qq.com/s/SX0Fmzk0Pl82Q04nvloxtg 【教學流程圖】【教學過程】1.聚焦PPT出示三幅生活中常見斜坡及代表了三種運動情況的圖片教師提問:我們周圍有許多的斜坡,比如山坡、滑梯等,它們具有什么共同特點?預設:斜坡都是一端高,一端低的。教師追問:你看到過物體在斜坡上運動嗎?會怎樣運動?預設:也許物體會在斜坡上不動,也許物體會像我們滑滑梯那樣滑動,也許物體會像大石頭從山坡上滾下去那樣滾動教師小結:像山坡、滑梯這樣一端高,一端低的斜坡,我們在科學上稱之為斜面。物體在斜面上可能存在的運動情況有靜止、滑動、滾動三種。今天我們就一起來研究物體在斜面上的運動。(板書:物體在斜面上運動)設計意圖:從容易激活學生真實生活經驗的三個斜坡例子引入,先指出斜坡的特點,有利于后續斜面的搭建;再引發學生對于“物體在斜坡上會怎樣運動”的思考,從而明確物體在斜面上會有不動、滑動、滾動三種情況。2.探索(1)搭建斜面出示搭建斜面的材料:塑料板、支架教師演示:我們來模仿斜坡,做一個坡度較小的斜面。注意調整好支架,保證斜面的穩固性。學生活動:分組利用所提供的材料搭建斜面,并測試斜面的穩固性。設計意圖:為后續觀察物體在斜面上的運動情況做好準備工作。(2)觀察物體在斜面上的運動情況出示立方體、六棱柱、小球教師設問:你認為立方體、六棱柱、小球在斜面上分別會怎樣運動?請先在記錄單上記下你的預測。(完成后請幾名學生說說自己的預測)預設:立方體可能不動、滑動,六棱柱可能滑動、滾動,小球應該是滾動教師引導:它們在斜面上究竟會怎樣運動呢,讓我們通過實驗來驗證一下吧,一起來看看實驗如何操作!(播放實驗指導微課)教師提問:實驗中有什么注意事項呢?(請學生重復實驗要點)教師補充總結:將物體輕輕地放在斜面上,不用力推動。實驗在同一坡度斜面上完成,每次實驗時物體要放在斜面上端的同一個位置,可以統一放在斜面最頂端。每個物體的運動情況要重復實驗三次,仔細觀察并及時做好記錄。學生活動:分組實驗,觀察并記錄立方體、六棱柱以及小球在斜面上的運動情況。交流討論:你觀察到物體在斜面上是怎樣運動的?(請幾個小組派代表匯報觀察結果)教師小結:通過實驗,我們發現不同的物體在斜面上的運動情況是不一樣的。立方體在斜面上靜止不動,六棱柱是滑動,小球是滾動。設計意圖:基于“物體在斜面上會怎樣運動”的問題,先讓學生根據已有經驗做出假設,再借助微課視頻搭建腳手架,引導學生用正確的方法進行實驗探究,最后是基于實驗觀察結果進行交流討論,達成共識。通過這樣一個相對完整的科學探究過程,引導學生認識不同的物體在斜面上的運動情況是不同的。(3)觀察更多不同形狀的物體在斜面上的運動情況出示圓柱體、長方體、十二面體教師引導:接下來,我們一起來觀察更多不同形狀的物體在斜面上又是怎樣運動的。同樣先預測,后實驗,注意重復實驗并做好實驗記錄。學生活動:分組實驗,觀察并記錄圓柱體、長方體、十二面體等更多不同形狀的物體在斜面上的運動情況,最后全班匯總實驗結果。交流討論:為什么有的物體既能滑動又能滾動?物體在斜面上的運動情況可能與什么有關?預設1:我發現圓柱體橫著放是滾動,豎著放是滑動,物體放的方式不一樣,運動情況可能就不一樣。預設2:我發現圓形的物體在斜面上容易滾動,而方形的物體在斜面上容易滑動,所以物體在斜面上的運動情況還可能和物體的形狀有關。教師總結:物體在斜面上的運動情況與物體的形狀,物體的放置方式等因素有一定的關系。設計意圖:通過對更多不同形狀物體在斜面上運動情況的探究,使學生認識到物體的形狀與其在斜面上的運動情況有一定的關系。關于物體在斜面上的放置方式,這里不做統一限制,可以給學生更多的自主發現、自主探究的空間。3.研討(1)不同形狀的物體在斜面上分別是怎樣運動的?(學生基于探索活動的觀察結果對各個物體的運動情況進行具體描述)(2)物體的形狀與它在斜面上的運動情況有關嗎?(學生基于實驗觀察,以實例為支撐表達自己的發現)設計意圖:研討環節是對前面探索活動的歸納總結,也是對學生表達交流能力的提升。基于實驗現象進行的表達交流,也有助于培養學生的實證意識。4.拓展PPT 出示兩個坡度不同的斜面圖片教師設問:如果將斜面一端逐漸墊高,再把小立方體、小六棱柱、小球等物體分別放在斜面的上端,它們會怎樣運動?我們來試一試。學生活動:分組實驗,搭建一個坡度較高的斜面,探究坡度大小對物體在斜面上運動情況的影響。匯報交流:斜面的坡度變大,物體的運動情況有什么變化嗎?預設1:立方體原來是靜止不動的,現在變成了滑動。預設2:小球還是滾動,但滾動的速度變快了。教師小結:物體在斜面上的運動情況與斜面的坡度大小也有一定的關系。坡度變大,物體的運動情況、運動速度等情況可能會發生變化。設計意圖:通過拓展性探究,使學生了解斜面坡度的大小也會影響物體的運動情況,進而對物體在斜面上的運動有更深刻的理解。斜面坡度增大后,物體運動速度變快的現象也為后面兩課對于運動快慢的研究埋下了伏筆。【板書設計(生成)】【學生記錄單設計】物體在斜面上運動記錄單班級: 姓名: 小組: 探究不同形狀的物體在斜面上的運動情況(1)在“預測”一欄中“”出你對不同形狀物體運動情況的預測。(2)在同一高度的斜面上,將待觀察物體輕輕地放在斜面上端的同一位置,不用力推動,仔細觀察物體的運動情況。每個物體重復實驗三次。(3)在“實測”一欄中“”出你觀察到的物體的實際運動情況。物體(形狀)預測實測滑動滾動靜止滑動滾動靜止立方體六棱柱小球我的發現:(1)物體在斜面上可能存在的運動情況有 、 、 。(2)物體在斜面上的運動情況與它的形狀 (有關/無關)。比較相同距離內運動的快慢教學設計【教材分析】比較相同距離內運動的快慢是三年級下冊物體的運動單元的第5課,本課與下一課都是研究物體運動快慢問題,本課通過比較相同距離內物體運動時間來比較運動速度。為探究相同距離內物體運動快慢問題,本課安排了三個活動。活動一:根據動物王國百米賽跑的成績給動物們排列名次;活動二:比較在兩條一樣的軌道上同時出發的兩個物體運動的快慢;活動三:在一條軌道上,比較不同時出發的物體運動的快慢。三個探究活動層層遞進,逐步形成“運動相同的距離,所用時間短的物體運動更快”的概念。【學情分析】對于三年級的學生,基于生活經驗和體育活動的參與,對判斷運動的快慢有著一定的經驗,但他們還沒有學習過速度的概念和計算方法。本課重點是根據相同距離內運動的時間來判斷運動的快慢。本課需要指導學生正確使用計時器,根據實測數據判斷運動的快慢。【教學目標】科學概念目標:運動相同的距離,可以用比較運動時間來比較運動快慢:用時短,運動快;用時長,運動慢。科學探究目標:1.應用“相同距離比時間”的方法判斷物體運動的快慢。2.利用秒表測量物體的運動時間。科學態度目標:養成合作探究,分析數據,尊重客觀事實的科學態度。科學、技術、社會與環境(STSE)目標:感知使用秒表計時的準確性和便捷性。【教學重難點】重點:根據比較相同距離內的運動時間來判斷物體運動的快慢。難點:學會控制變量,測量運動相同距離的時間。 【材料準備】老師:課件、實驗操作視頻資料學生:紅、綠兩鐘顏色的小球、兩段一樣的直軌道、秒表、學生記錄單【教學流程圖】【教學過程】1.聚焦PPT出示龜兔賽跑的圖片教師提問:我們都知道龜兔賽跑的故事,龜兔賽跑,誰跑得快? 預設:烏龜教師追問:你是怎么比較它們運動快慢的呢? 預設:看誰先到達終點教師活動:在賽跑活動中,為了公平,需要保證運動員運動的距離相同,今天我們來學習比較相同距離內運動的快慢。(板書:比較相同距離內運動的快慢)設計意圖:三年級的學生對故事和動物是非常感興趣的,采用龜兔賽跑這一故事進行導入,可以快速吸引學生的注意,讓學生思考并提出問題,引入“相同距離比時間”的主題,為后面的學習做鋪墊。2.探索(1)給動物排名次PPT出示動物王國100米賽跑成績的圖片教師活動:今天,動物王國進行了一場百米賽跑,國王要給前三名的選手頒獎,你能當個小裁判,幫它們排出名次嗎?學生活動:先小組根據用時排序,填寫實驗記錄單,再全班交流。設計意圖:以動物王國進行賽跑的形式,激發學生的學習興趣,學生能根據生活經驗,按所用時間從短到長排列出名次。(2)兩條軌道比快慢教師出示兩條長軌道和兩個小球教師活動:讓我們用小球,也進行一場比賽吧。為了公平,我們應該怎么比較兩個小球的運動快慢呢?預設:從同一起點出發,到達同一終點;同時出發;軌道相同教師引導,明確實驗要求,并播放實驗操作視頻:(1)將兩條相同的軌道一端墊起一樣的高度,形成斜坡,在軌道同一位置畫上起跑線。 (2)分別將兩個小球放在起跑線處,聽到指令后同時釋放。(3)觀察兩個小球到達軌道終點的快慢。(4)重復實驗并記錄。學生活動:分組實驗并記錄。實驗結束后交流研討,得出結論。設計意圖:學生通過動手實驗,觀察兩個小球到達終點的前后順序,體會兩個小球運動的快慢。(3)同一條軌道比快慢教師提問:剛剛我們利用兩條軌道讓小球同時比賽,如果我們只有一條軌道,且軌道只能容納一個小球,怎么比較兩個小球的運動快慢呢? 學生活動:小組討論,再全班研討。教師引導:我們可以借助計時器,記錄兩個小球從起點運動到終點的時間,比較它們運動時間,就知道運動的快慢了。學生活動:研討實驗方案。教師活動:出示實驗操作視頻,明確實驗操作。學生活動:分組實驗,交流研討。設計意圖:在探索一、二的基礎上,逐步增加難度,讓學生慢慢形成“相同距離比時間”的概念,最后發現運動距離相同,用時短,運動快;用時長,運動慢。3.研討教師提問:可以用什么方法比較運動快慢呢?學生活動:總結歸納。小結:在相同距離內,可以根據不同物體的運動時間來比較運動的快慢。所用的時間越短,運動的越快;所用的時間越長,運動的越慢。設計意圖:通過交流討論以及引導,對前面探索活動的總結,科學概念的歸納。4.拓展如果測量3次得到了不同的數據,你認為應該怎樣處理數據?學生交流表達,師介紹幾種常見的數據處理方法:取眾數、取中位數、取平均數。設計意圖:介紹幾種常見的數據處理方法,增強學生處理數據的能力。【板書設計(生成)】【學生記錄單設計】比較相同距離內運動的快慢記錄單班級: 姓名: 小組:____________1. 探索一:給動物排名次2.探索二:兩條軌道比快慢小球到達終點快慢第一次第二次第三次紅球綠球3.探索三:同一條軌道比快慢小球時間(秒)最終成績第一次第二次第三次紅球綠球我的發現:運動相同的距離,用時____(長/短),運動快;用時____(長/短),運動慢。比較相同時間內運動的快慢教學設計【教材分析】比較相同時間內運動的快慢是三年級下冊物體的運動單元的第6課,本課與前一課都是研究物體運動快慢問題,本課通過比較相同時間內物體運動距離來比較運動速度。為探究相同時間內物體運動快慢問題,本課安排了三個活動。活動一:根據不同交通工具在相同時間內運動的距離判斷快慢;活動二:同時出發沿直線運動,在相同時間內比較運動快慢;活動三:在不同地點不同時出發,比較運動快慢。三個探究活動層層深入,指向“運動相同的時間,通過的距離長,運動快”的概念。【學情分析】對于三年級的學生,對判斷運動的快慢有著一定的經驗。在前一課的學習中,學生已經會比較相同距離內運動的快慢,本課重點是根據相同時間內運動的距離來判斷運動的快慢。由于前一課與本課都是指向物體運動速度的問題,學生已經有了使用秒表的經驗,更容易開展本課的研究。【教學目標】科學概念目標:運動相同的時間,可以用比較運動距離的方法來比較運動快慢:距離長,運動快;距離短,運動慢。科學探究目標:1.應用“相同時間比距離”的方法判斷物體運動的快慢。2.利用軟尺測量物體的運動距離。科學態度目標:養成合作探究,分析數據,尊重客觀事實的科學態度。科學、技術、社會與環境(STSE)目標:感知使用秒表計時、用軟尺測量距離的準確性和便捷性。【教學重難點】重點:應用“相同時間比距離”的方法判斷物體運動的快慢。難點:學會控制變量,測量運動相同時間的距離,比較運動的快慢。 【材料準備】老師:課件、實驗操作視頻資料學生:軟尺、秒表、學生記錄單【教學流程圖】【教學過程】1.聚焦教師提問:通過上節課的學習,我們知道運動相同的距離,時間短的運動快,時間長的運動慢。除了這種方法,我們還有其他比較運動快慢的方法嗎?學生活動:思考,表達與交流。PPT出示獵豹追趕羚羊的圖片教師提問:獵豹和羚羊同時在草原上奔跑,獵豹可以追上羚羊嗎?學生活動:交流表達看法,并說明理由。教師介紹:獵豹是世界上在陸地上奔跑速度最快的動物,時速可以達到115千米,按照它最快的速度奔跑,跑100米大概只需要3秒左右。教師活動:在相同時間內,只要獵豹運動得足夠快,運動的距離足夠長,就能追上羚羊。今天

- 關 鍵 詞:

- 教科版三年級下冊科學教案 教科版三年級下冊科學教學設計

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。

叮當云教育所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。 關于本文

相關資源

教科版三年級下冊科學第1單元:物體的運動 (2) 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第1單元:物體的運動 (2) 單元作業設計.docx  教科版三年級下冊科學第1單元:物體的運動 (4) 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第1單元:物體的運動 (4) 單元作業設計.docx  教科版三年級下冊科學第1單元:物體的運動 (3) 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第1單元:物體的運動 (3) 單元作業設計.docx  教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (3) 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (3) 單元作業設計.docx  教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (5) 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (5) 單元作業設計.docx  教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (6) 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (6) 單元作業設計.docx  教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 單元作業設計.docx  教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (4) 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (4) 單元作業設計.docx  教科版3年級下冊可科學第三單元太陽、地球和月球 單元作業設計.docx

教科版3年級下冊可科學第三單元太陽、地球和月球 單元作業設計.docx  教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (2) 單元作業設計.docx

教科版三年級下冊科學第2單元:動物的一生 (2) 單元作業設計.docx

24新教材大象版一年級上冊科學1 前后左右 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 前后左右 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 常見的動物 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 常見的動物 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 我喜歡的動物 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 我喜歡的動物 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學體驗單元《畫螞蟻》 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學體驗單元《畫螞蟻》 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 感官的本領 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 感官的本領 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 辨別真假水果 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 辨別真假水果 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 水果分享會 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 水果分享會 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學反思單元《竺可楨的觀察日記》 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學反思單元《竺可楨的觀察日記》 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 月亮“變臉”課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 月亮“變臉”課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 月亮什么樣 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 月亮什么樣 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學1 觀察兔子 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學1 觀察兔子 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 白天與夜晚 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 白天與夜晚 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學3 太陽的位置變化 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學3 太陽的位置變化 課件.pptx  24新教材大象版一年級上冊科學2 東南西北 課件.pptx

24新教材大象版一年級上冊科學2 東南西北 課件.pptx  24秋新教材教科版一年級上冊科學教學設計(全冊教案總61頁).docx

24秋新教材教科版一年級上冊科學教學設計(全冊教案總61頁).docx  24秋新教材教科版一年級上冊科學2.1《我們的身體》實驗記錄單.docx

24秋新教材教科版一年級上冊科學2.1《我們的身體》實驗記錄單.docx  贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc

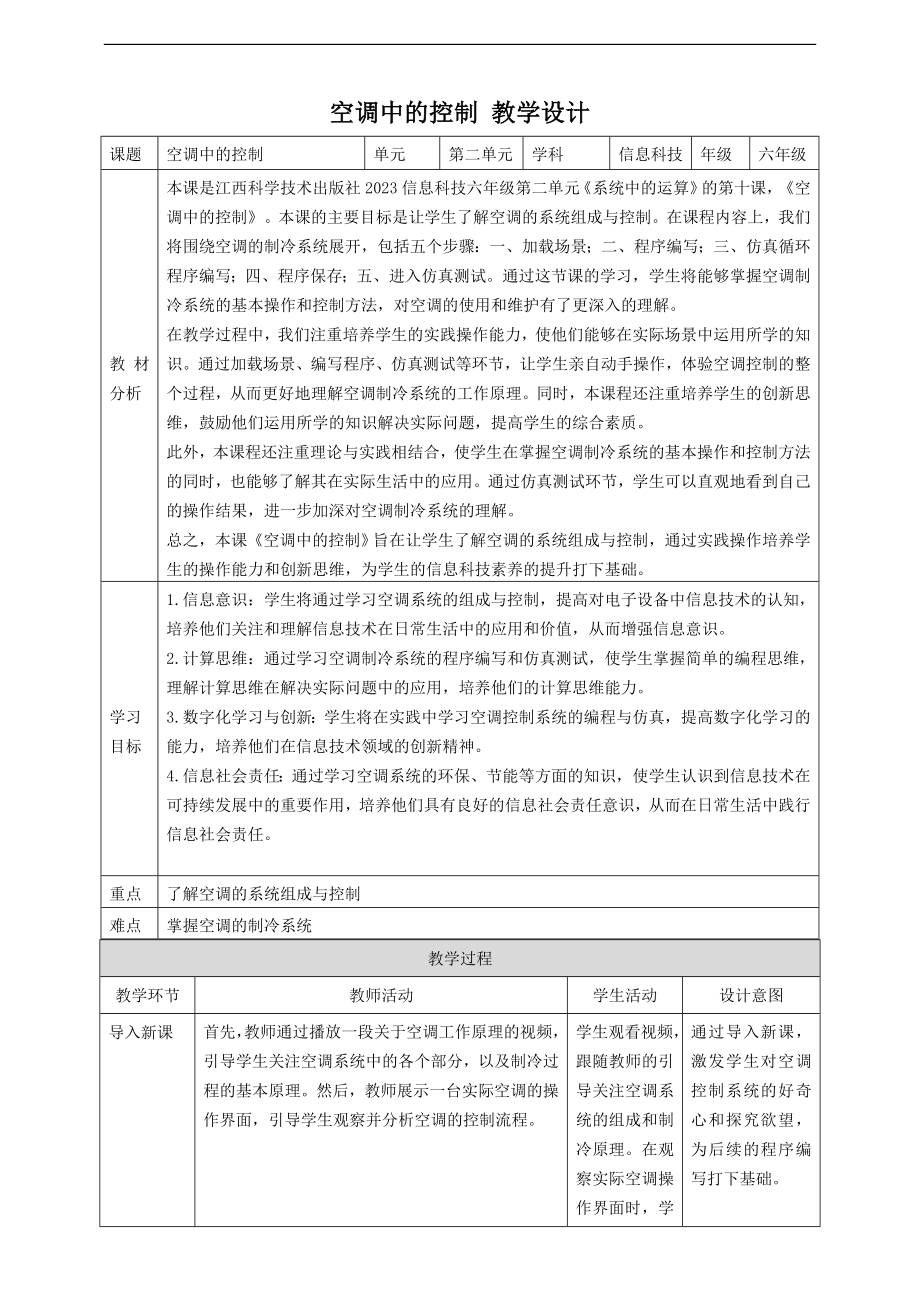

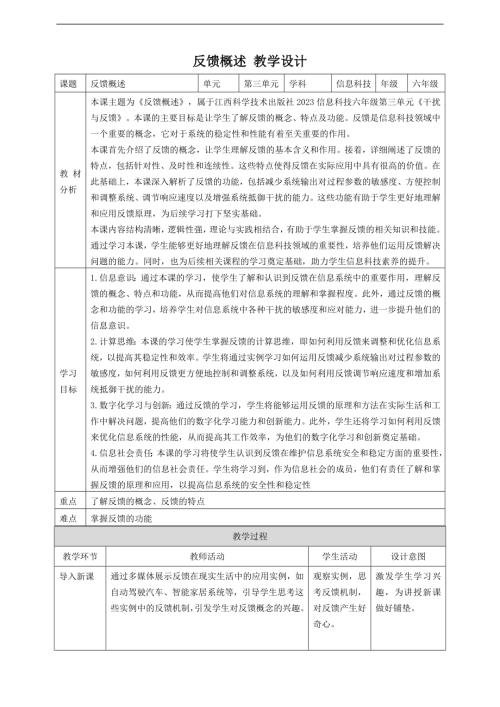

贛科版六年級下冊信息科技第10課 主題活動:空調中的控制 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar

贛科版六年級下冊信息科技教案(全冊教學設計打包下載).rar  贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc

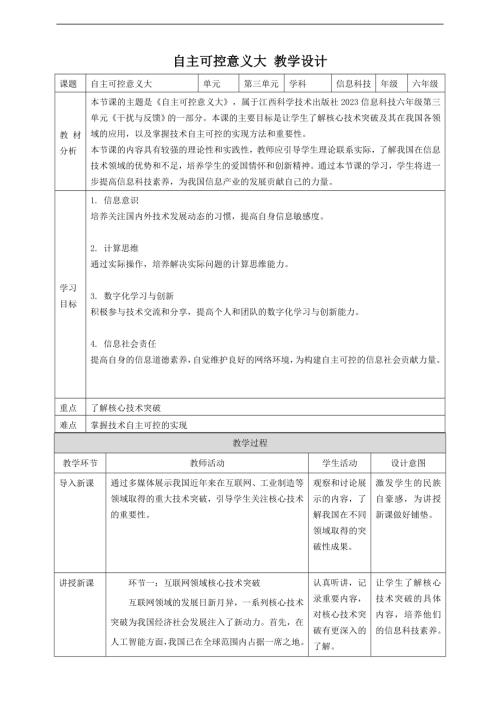

贛科版六年級下冊信息科技第14課 自主可控意義大 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技15 跨學科主題:小型擴音系統 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc

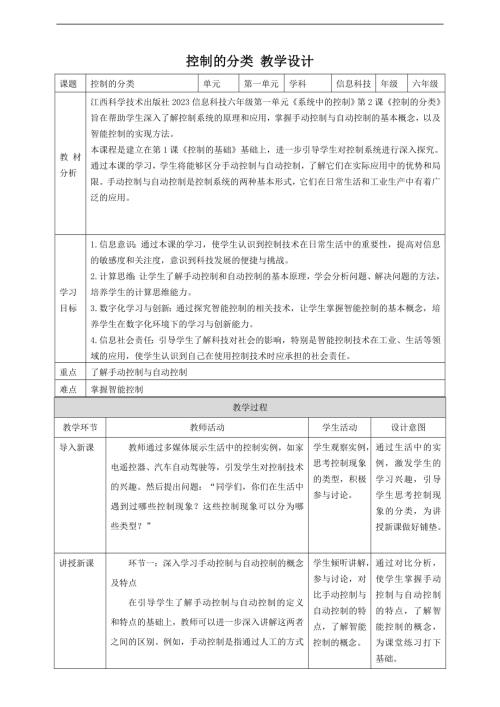

贛科版六年級下冊信息科技第4課 控制系統的類型 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第11課 控制系統中的干擾 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx

贛科版六年級下冊信息科技11控制系統中的干擾 課件(共22張PPT).pptx  贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第1課 控制的概念 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技14 自主可控意義大 課件(共23張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第12課 反饋概述 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技10 主題活動:空調中的控制 課件(共16張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc

贛科版六年級下冊信息科技第2課 控制的分類 教案.doc  贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技13 反饋的類型 課件(共17張PPT) .pptx  贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx

贛科版六年級下冊信息科技第5課 主題活動:汽車定速巡航 課件(共15張PPT) .pptx